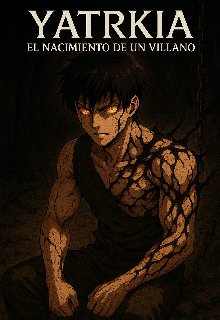

Yatrkia: El Nacimiento de un Villano

Capítulo VII – Brasas bajo la piel

La villa de Durnhald parecía, a los ojos de los ingenuos, un lugar tranquilo. Desde fuera, cualquiera vería apenas un conjunto de casas de madera, un mercado pobremente abastecido, una taberna donde se mezclaban sudor y cerveza barata, y un templo en ruinas que aún sostenía la fachada de fe. Pero yo veía más. En cada risa había desprecio; en cada mirada hacia nosotros, solo burla o indiferencia. Esta villa no era distinta a los túneles donde pasé mis primeros días en este mundo: un lugar construido sobre la carne de los débiles, sobre los huesos de los que nadie recordaría.

Y allí estábamos nosotros, dos despojos sin nombre, invisibles a los ojos de quienes se creían superiores. Eso era nuestra condena, pero también nuestra ventaja.

Zeyra se convirtió en mi sombra, aunque al principio no por voluntad propia. La encontraba en los rincones más miserables: cargando agua helada desde el pozo, limpiando vómitos en la taberna, fregando los establos hasta que sus manos quedaban cubiertas de heridas abiertas. Nadie la trataba como una persona. Era un objeto, algo para usar, escupir y olvidar. Y, sin embargo, cuando nuestros ojos se encontraban, veía que no estaba rota del todo. El fuego seguía allí, oculto, esperando.

Una noche, cuando la villa dormía y solo el viento agitaba los maderos mal construidos, nos encontramos en el mismo callejón donde antes había sido humillada por los guardias. Ella recogía trozos de leña desechada, yo buscaba sobras para no caer de hambre. Nos sentamos en silencio, hombro con hombro, como dos perros callejeros. El frío nos calaba los huesos.

—¿Por qué me sigues? —me preguntó sin mirarme, la voz ronca de cansancio.

—No te sigo —respondí, con calma—. Simplemente, terminamos siempre en los mismos lugares. Los desechos se amontonan juntos.

Ella soltó una risa seca, amarga.

—¿Y qué quieres de mí? ¿Compañía? ¿Piedad? No tengo nada que darte.

Giré el rostro hacia ella. La luz de la luna caía sobre su perfil: pómulos marcados, labios partidos por el frío, ojeras profundas. Era hermosa, pero no de esa forma banal que mueve a los hombres comunes. Era la belleza de lo arruinado, de lo que todavía resiste cuando todo lo demás se ha quebrado.

—No necesito nada de ti —dije—. Pero necesito que sepas que no estamos condenados a quedarnos abajo.

Sus ojos, oscuros como el barro de la plaza, se clavaron en mí. Durante un instante, creí que iba a reírse, a llamarme loco. Pero lo que vi fue distinto: una chispa de atención.

—¿Y qué sugieres? —preguntó, apenas un susurro.

Me incliné hacia adelante, mis palabras apenas rozando el aire.

—Que los hagamos pagar. A todos.

Silencio. El viento sopló, trayendo consigo el sonido lejano de una campana rota en el templo. Ella bajó la mirada hacia sus manos ensangrentadas por la leña. Y entonces, habló:

—Llevo toda mi vida aquí. Desde que nací, no he sido más que basura para ellos. ¿Crees que no he soñado con arrancarles la piel? Pero yo… no tengo nada. Ni fuerza. Ni armas. Ni siquiera un lugar a dónde ir.

Me acerqué más.

—Precisamente por eso. No tienes nada que perder.

Ella levantó la mirada. La chispa creció.

Los días siguientes no fueron diferentes en apariencia. Seguíamos siendo los parias de la villa. Zeyra soportaba insultos y golpes; yo recibía miradas cargadas de asco. Pero en la oscuridad, en los huecos donde nadie nos veía, comenzamos a trazar el mapa de nuestra venganza.

Observamos a los guardias. Cuándo bebían, cuándo dormían, qué callejones usaban para acortar camino. Notamos sus armas, sus hábitos, sus debilidades. Escuchamos conversaciones en la taberna: rumores de que el sacerdote del templo acumulaba monedas y ofrendas en su celda privada, mientras predicaba pobreza. Aprendimos que la vigilancia en las afueras era laxa de noche; que los perros del mercado siempre ladraban cuando alguien pasaba cerca de los establos; que el tabernero guardaba cuchillos detrás del mostrador, afilados no para carne, sino para defenderse de borrachos.

Zeyra tenía una memoria sorprendente. Recordaba cada detalle, cada palabra, cada gesto. Me repetía las frases que los guardias lanzaban entre risas, y en su voz sonaban como dagas.

—Dicen que yo debería agradecerles por dejarme respirar. —escupió un día, sus manos temblando mientras partía un trozo de pan duro—. Que soy peor que un perro.

—Ellos lo son —le respondí—. Perros que ladran porque no saben hacer otra cosa. Y como todo perro, algún día se les corta la garganta.

Ella me miró largo rato.

—¿Y tú? ¿De dónde saliste? No eres de aquí. Nadie llega a Durnhald con esas cicatrices.

No respondí de inmediato. El recuerdo de los túneles, del monstruo de carne al que había destrozado con mis propias manos, ardió en mi mente.

—Yo nací en la oscuridad —dije finalmente, mi voz baja, como si hablara solo para mí—. Vi morir a los que estaban conmigo. Y sobreviví. No porque sea fuerte. No porque tenga suerte. Sobreviví porque no pienso caer de rodillas ante nadie.

Zeyra no hizo más preguntas. Pero esa noche, cuando nos acostamos en el suelo frío de un establo vacío, sentí que me observaba en la penumbra.

Un vínculo extraño comenzó a crecer entre nosotros. No era ternura, ni amor. Era algo más profundo y más corrosivo: una complicidad nacida del odio. Cada vez que alguien la escupía, ella me miraba y yo veía cómo esa chispa crecía. Cada vez que los guardias pasaban junto a mí burlándose de mi aspecto, ella sonreía con una mueca torcida.

Una noche, robamos juntos por primera vez. Nos deslizamos en silencio hasta la parte trasera de la taberna, donde los barriles de cerveza estaban mal asegurados. Zeyra distrajo a un perro con un trozo de pan, mientras yo forzaba la cerradura con una piedra. Tomamos pan, carne seca, una botella. Corrimos por las calles como sombras, riendo entre dientes cuando escuchamos los gritos del tabernero. Nos escondimos bajo el puente del río, compartiendo el botín.

#1317 en Fantasía

#1890 en Otros

#131 en Aventura

fantasia, magia aventuras accion viajes fantacia, ciencia-ficción

Editado: 29.08.2025