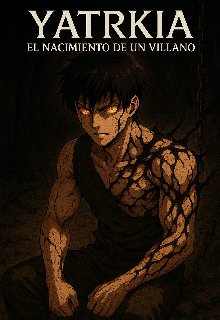

Yatrkia: El Nacimiento de un Villano

Capítulo VIII – La primera cacería

La lluvia había dejado la tierra convertida en barro espeso, y el aire olía a humedad, a madera podrida y a hierro oxidado. Era la noche perfecta para matar. Nadie se atrevía a vagar por las calles empapadas, salvo los borrachos que se arrastraban hacia la taberna como ratas buscando calor. La villa dormía, pero yo no. Ni ella tampoco.

El cuchillo que habíamos afilado reposaba en mi mano, todavía manchado de un óxido que ni la piedra había logrado arrancar del todo. No importaba. Un arma no necesita brillar, solo desgarrar. La cuerda colgaba del cinturón de Zeyra, y en sus ojos oscuros no había duda ni temor. Esa noche, había dejado de ser la esclava invisible de siempre. Era una loba con hambre.

Nuestro primer objetivo eran los guardias que solían merodear cerca del pozo. Eran dos, siempre los mismos. Bebían mientras fingían vigilar, lanzando miradas lascivas a cualquier mujer que pasara, escupiendo en el agua que luego todos bebían. Ellos eran la base de nuestra lista. No porque fueran los peores, sino porque eran fáciles. Y porque su muerte sería el primer ladrillo en el muro de nuestra venganza.

Los seguimos desde la distancia mientras terminaban su ronda. Uno de ellos, el más alto, tambaleaba por el exceso de alcohol; el otro se quejaba en voz alta del frío. Sus risas resonaban como cadenas arrastradas en mi mente.

Nos escondimos detrás de los establos. Esperamos. El barro nos calaba las rodillas, pero no nos movimos. En ese silencio húmedo, escuchaba mi propio corazón, pesado, brutal, como el de un animal acechando a su presa.

Cuando pasaron frente a nosotros, Zeyra se adelantó primero. Un movimiento rápido, un tropezón fingido. El guardia más bajo la agarró del brazo con un gruñido, dispuesto a golpearla como tantas veces había hecho. Fue su error final.

Yo salté desde la oscuridad, y mi cuchillo se hundió en su cuello como si la carne fuera mantequilla mojada. Sentí la resistencia de la tráquea, el calor de la sangre que brotaba a borbotones y me empapaba la mano. El guardia cayó sin un grito, sus ojos abiertos en un asombro ridículo, como si no pudiera creer que la basura que despreciaba lo había reducido a nada en un instante.

El alto reaccionó tarde. Apenas logró sacar su espada antes de que Zeyra le enredara la cuerda en la garganta. Yo lo empujé contra la pared del establo. Forcejeó, sus manos arañaban el aire buscando liberarse, pero la cuerda se hundía cada vez más. Su cara se tornó morada, sus ojos a punto de salirse de las órbitas. Cuando por fin dejó de moverse, lo dejamos caer al barro, donde se hundió como un muñeco roto.

Nos quedamos allí, jadeando, mirando los cuerpos. El silencio pesaba más que cualquier grito. Zeyra temblaba, pero no de miedo. Sus labios se torcieron en una sonrisa extraña, salvaje.

—Están muertos… —susurró, como si no pudiera creerlo.

—Y apenas es el comienzo —respondí.

No enterramos los cuerpos. No había necesidad. Los arrastramos hasta el pozo y los dejamos caer dentro. El agua se manchó de rojo, un círculo de sangre que pronto desaparecería en la oscuridad. Que todos bebieran mañana de su propia podredumbre.

El siguiente en la lista era el sacerdote. El bastardo vivía en una celda fortificada en la parte trasera del templo, un hombre que hablaba de humildad mientras escondía monedas y objetos de valor bajo su cama. Lo observamos durante días, y sabíamos que solía quedarse despierto hasta tarde, murmurando plegarias falsas mientras bebía vino barato.

Entramos al templo por una ventana rota. El viento colaba gotas de lluvia por las grietas, y las estatuas de los santos parecían observarnos con sus ojos de piedra vacíos. Zeyra caminaba junto a mí en silencio, sus pasos firmes, su respiración controlada. Ya no era la sirvienta resignada. Esa noche caminaba como quien sabe que no volverá a agachar la cabeza.

Lo encontramos arrodillado frente al altar, la copa en una mano, un libro sagrado en la otra. No nos escuchó acercarnos hasta que estuve a un palmo de él. Giró la cabeza y sus labios gordos se abrieron para preguntar algo, pero el cuchillo ya estaba en su boca.

Empujé con fuerza, sintiendo cómo los dientes crujían y la lengua se partía bajo la hoja. No lo maté de inmediato. Lo dejé caer de espaldas, ahogándose en su propia sangre, mientras sus manos agitaban el libro como si pudiera salvarlo. Zeyra lo miraba, los ojos brillando con odio.

—Hazlo tú —le dije, tendiéndole el cuchillo.

Ella lo tomó. Sus manos temblaban apenas, pero sus ojos no apartaban la mirada del sacerdote. Se inclinó sobre él y, con un grito contenido, le hundió la hoja en el pecho una y otra vez. La sangre la cubrió hasta los codos, salpicando su rostro, pero no se detuvo hasta que ya no quedó nada que latiera bajo la carne.

Cuando al fin se apartó, respiraba agitada, con el pecho subiendo y bajando como una bestia que acaba de cazar. Me miró, y vi en su rostro lo que había visto en el mío tiempo atrás: la certeza de que no había vuelta atrás.

—Ahora sí —dijo, con la voz rota pero firme—. Ahora sí somos libres.

Salimos del templo cubiertos de sangre. Nadie nos vio. La lluvia borraba nuestras huellas, el barro devoraba los restos. La villa seguía durmiendo, ajena a lo que había ocurrido.

Nos refugiamos en el puente, donde la oscuridad era más espesa y el agua rugía bajo nosotros. Compartimos un silencio cargado de algo que ni yo podía definir. Ni alegría, ni alivio. Era un vacío nuevo, una puerta que se había abierto dentro de nosotros.

Zeyra apoyó la cabeza en la madera húmeda y cerró los ojos.

—¿Sabes lo que siento? —dijo en un susurro.

—Dime.

—Siento… que todavía no es suficiente.

La miré, y sonreí con amargura.

—Nunca lo será.

Ese fue nuestro primer paso. El inicio de la masacre que vendría después. En esa villa maldita, bajo la lluvia, dos sombras se habían convertido en depredadores.

#1317 en Fantasía

#1890 en Otros

#131 en Aventura

fantasia, magia aventuras accion viajes fantacia, ciencia-ficción

Editado: 29.08.2025