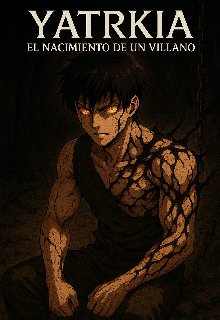

Yatrkia: El Nacimiento de un Villano

Capítulo X – El festín del miedo

El aire estaba cargado con un hedor que quemaba mis pulmones y me hacía retorcer la garganta. La plaza todavía olía a cenizas, a carne quemada, a sangre que se había secado bajo el calor de la hoguera que devoró a Zeyra. Los restos del niño permanecían allí, un amasijo irreconocible de huesos y vísceras, un monumento grotesco a la brutalidad que se había desatado. Las moscas se arremolinaban sobre la carne, su zumbido constante un coro macabro que acompañaba mis pensamientos. Yo me mantenía en las sombras, invisible, observando cómo el miedo comenzaba a abrirse paso entre los aldeanos como una enfermedad que corroe la carne desde dentro.

El trauma era palpable en cada gesto, en cada mirada. Las madres se abrazaban a sus hijos, temblorosas, murmurando rezos que sonaban huecos. Algunos hombres intentaban organizarse, pero sus órdenes se ahogaban en los gritos y acusaciones que brotaban como un río en desborde. Nadie podía ver el rostro del culpable, nadie comprendía lo que había sucedido. Había desatado un horror que los había dejado huérfanos de explicación y seguridad, y me deleitaba con cada segundo de su desesperación.

Entre las discusiones y los llantos, surgió la idea de enviar un mensajero al reino. Lo eligieron como se elige un sacrificio: el muchacho apenas podía sostenerse sobre su caballo, con los labios temblorosos y los ojos llenos de lágrimas y terror. La multitud lo despidió sin alegría, con miradas que eran más bien súplicas para que no regresara con la misma maldición de la que había sido testigo. Me quedé observando mientras partía, su figura encorvada sobre el caballo, desapareciendo entre los árboles que rodeaban la villa. La certeza de que nadie podía protegerlos del horror que les aguardaba se apoderó de mí y, con ella, el hambre de control que crecía en mis entrañas.

El mensajero cabalgó a través de senderos estrechos y oscuros, cada rama que crujía bajo el peso del viento o de su propio caballo parecía un susurro de amenaza. Sus pensamientos eran un torbellino de miedo y urgencia; se imaginaba sombras siguiendo su camino, espectros de la maldición que había descendido sobre la villa. Cuando finalmente llegó al reino, tambaleándose y jadeando, apenas tuvo tiempo de narrar con balbuceos la carnicería antes de colapsar sobre el suelo de piedra del castillo. Su relato era fragmentario, lleno de gritos, pero suficiente para alertar a quienes habían olvidado la villa en medio de la rutina del poder.

El rey, más preocupado por la política que por el destino de un grupo de aldeanos, decidió enviar un contingente mínimo: un grupo de aventureros que investigara la situación. Cuatro figuras fueron seleccionadas, cada una con un trasfondo que los hacía distintos y capaces de sobrevivir —o de sufrir de manera memorable— ante la locura que se avecinaba.

Elandor, el caballero errante, era alto y musculoso, con cicatrices que surcaban su rostro y la mirada de alguien que había cargado con la culpa de vidas perdidas. Creía en la justicia y la redención, aunque su corazón estuviera lleno de heridas invisibles. Lyssara, la hechicera, era arrogante y brillante, con la piel pálida y los ojos que brillaban con un ansia de conocimiento prohibido; ansiosa por demostrar su valía, pero temerosa de lo que no podía comprender. Draeven, el asesino, vestía de negro, con los músculos tensos y la expresión siempre alerta; sus lealtades eran frágiles, pero su instinto lo hacía anticipar peligros que otros no podían percibir. Mira, la clériga, era joven y piadosa, de mirada inocente y corazón firme, enviada como peón de la iglesia, sin comprender del todo lo que enfrentaría, pero capaz de ver un hilo de humanidad incluso en las sombras más profundas.

Los cuatro partieron hacia la villa, cabalgando a través de los bosques que la separaban del reino, ignorando que lo que los esperaba no era solo un pueblo en ruinas, sino un depredador que se movía entre las sombras, alimentándose de la paranoia que él mismo había sembrado.

Mientras tanto, en la villa, la ausencia de liderazgo verdadero se hacía sentir. Con la muerte del sacerdote; el vacío de poder había permitido que la anarquía creciera como hierba venenosa. Los aldeanos comenzaron a sospechar unos de otros, lanzándose acusaciones de traición, brujería y pacto con demonios. Dos mujeres se pelearon, tirándose el pelo y arañándose, mientras los hombres miraban desde lejos, sin saber si intervenir. Un anciano fue empujado al barro y apedreado mientras intentaba calmar la histeria; sus gritos se ahogaron entre los llantos y el murmuro ensordecedor de la multitud.

Fue entonces cuando decidí actuar. No era la desesperación de Zeyra lo que me impulsaba, ni siquiera el rencor; era un hambre frío y calculador que había estado creciendo con cada paso que daba entre ellos. Elegí a mi primera víctima directa: una familia que había murmurando sobre mí, creyendo reconocerme como aquel esclavo extraño que merodeaba la villa. No necesitaba armas; mi poder latía en mi interior, dispuesto a manifestarse como una bestia desatada.

Observé cómo los miembros de la familia reaccionaban, intentando huir, pero sus pies parecían atrapados en el barro y el miedo. Primero, la madre: sus ojos se abrieron de par en par cuando su piel comenzó a burbujear, ampollas negras que estallaban y despedían vapor caliente y un olor metálico. Sus gritos eran guturales, mezclados con lágrimas y sangre. Sus hijos la miraban horrorizados, pero no había escape. Uno tras otro, sus cuerpos se doblaron en ángulos imposibles; huesos crujieron, carne se rasgó desde dentro, vísceras expuestas y temblorosas. Los gritos se multiplicaron, saturando la plaza con un sonido que hizo que los vecinos se cubrieran los oídos.

Nadie sabía de dónde venía esa carnicería, nadie podía identificar al culpable. Cada segundo que pasaba, el terror crecía. La paranoia se volvió tangible; los aldeanos comenzaron a apuntarse entre ellos, acusándose de pactos con demonios, culpables de provocar la maldición. Las madres abrazaban a sus hijos, los hombres agitaban palos y cuchillos sin saber a quién golpear. Cada sombra parecía moverse con vida propia, cada susurro se convertía en amenaza.

#1317 en Fantasía

#1890 en Otros

#131 en Aventura

fantasia, magia aventuras accion viajes fantacia, ciencia-ficción

Editado: 29.08.2025