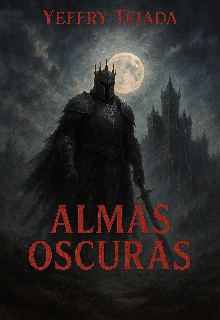

Almas oscuras

Capitulo 7-la muchacha

El encapuchado seguía inmóvil en el centro de la taberna, erguido como una sombra que desafiaba a todos. La capucha negra ocultaba su rostro por completo, dejando solo un vacío oscuro que parecía devorar la luz de las lámparas de aceite colgadas en las vigas del techo.

Los gemelos, con las espadas desenvainadas, avanzaban un paso a la vez. El chirrido metálico de sus hojas rasgaba el silencio, un eco que se mezclaba con el crepitar de la leña en la chimenea y el gotear constante de alguna jarra rota en el suelo. El aire estaba cargado de humo, sudor y vino derramado.

El guardia rubio sostenía su mano herida contra el pecho, la sangre resbalaba entre sus dedos y manchaba el suelo de madera. Sus ojos, desorbitados, no se apartaban del extraño. Aún sentía la punzada helada del cuchillo que había sido lanzado con precisión sobrehumana.

Arnold, tambaleándose, trató de interponerse. Su respiración era agitada, y aunque no simpatizaba con aquellos tres idiotas, sabía que una masacre en su local significaría el fin. Nadie volvería a pisar la taberna si corría la voz de que allí se había desatado una carnicería.

En la pequeña cocina, Mildred abrazaba a su hija contra el pecho. La niña, con los ojos llorosos, escondía la cara en el vestido de su madre, ajena al filo de la violencia que se cernía al otro lado de la pared. Mildred, en cambio, lo entendía: la muerte estaba cerca, podía sentirla como una presencia helada en la nuca.

Los cuatro clientes que quedaban se mantenían pegados a la mesa más alejada. Nadie osaba moverse. El viejo borracho, con los codos apoyados en el borde, había dejado caer la jarra a un lado; sus ojos, turbios y vidriosos, estaban fijos en la figura encapuchada, como si reconociera algo que los demás no podían ver.

La taberna entera parecía contener la respiración. Solo el viento se colaba por una rendija de la puerta mal cerrada, ululando como un presagio. La tensión era un hilo a punto de romperse,

George, aún con la respiración entrecortada, mantenía la espada en alto. El filo temblaba bajo la luz mortecina de las antorchas de la taberna, mientras con la otra mano apretaba su herida contra el pecho, la sangre filtrándose entre sus dedos.

—George, es mejor que nos vayamos —aconsejó Milton, uno de los gemelos, con voz áspera pero firme. Sus ojos no se apartaban ni un segundo de la figura encapuchada que seguía inmóvil en medio de la sala—. Tenemos que regresar a la guardia… tu padre, Maximus, seguro ya nos espera para lo que acordamos.

George, con el sudor resbalando por la frente, asintió con un gruñido. La tensión vibraba en el aire como una cuerda a punto de romperse.

—Tienes razón, Milton —respondió al fin. Giró el rostro hacia el posadero con una mirada cargada de rencor y añadió, levantando un poco más la espada como advertencia—: Volveremos… y será mejor que la próxima vez tengas el dinero.

El soldado dio un par de pasos hacia atrás, retrocediendo sin bajar la guardia. Su mirada recorría a los clientes aterrados y las sombras de la taberna, hasta que apuntó directamente a la figura encapuchada.

—Y tú… no sé quién diablos seas, pero escucha bien: en esta ciudad nosotros tenemos el control. Nos volveremos a ver, tenlo por seguro.

El misterioso ser encapuchado no respondió. Ni un gesto, ni un movimiento; solo el silencio denso que se apoderaba del lugar. Al cabo de un instante, los tres soldados se giraron y salieron apresurados, el golpe de la puerta retumbando como un eco de amenaza en el aire cargado de humo y miedo.

Arnold, aún petrificado en el centro de la sala, se atrevió por fin a romper la quietud.

—G… gracias. No sé quién sea usted… pero gracias.

Mildred, la posadera, salió con paso tembloroso desde la cocina donde había permanecido oculta. Su rostro pálido delataba el miedo, pero sus ojos brillaban de curiosidad. Se acercó despacio hasta quedar junto a Arnold y el encapuchado.

—¿Quién es usted? —preguntó con voz nerviosa, apenas un susurro.

El silencio se quebró al fin cuando, desde debajo de la capucha negra, emergió una voz femenina. Su tono era suave, casi familiar, y contrastaba con la tensión que todavía impregnaba la taberna.

—¿Acaso no reconocen mi voz?

Con un movimiento lento, se retiró la capucha. El rostro de una joven apareció bajo la tenue luz: cabello negro que le caía en cascada hasta los hombros, piel clara y unos ojos marrones que destellaban intensidad.

Arnold parpadeó, incrédulo, hasta que la sorpresa dio paso a la emoción.

—¿Meredith?… ¿eres tú? ¡Mi pequeña Meredith! —exclamó con un brillo en la mirada que hacía años no mostraba.

La muchacha sonrió con ternura y asintió. Mildred se llevó las manos al rostro, y entre lágrimas de alegría se lanzó junto a Arnold a abrazarla.

—¡Tío Arnold! —dijo Meredith, apretándolos con fuerza—. Te extrañaba tanto… Ha pasado demasiado tiempo.

Y por un instante, la taberna, que minutos atrás había sido un escenario de violencia y amenaza, se llenó de un calor inesperado: el reencuentro de una familia perdida.

#1353 en Fantasía

#1898 en Otros

#131 en Aventura

fantasia épica, fantasia epica magia, fantasia 18 brujos asesinato abuso

Editado: 28.08.2025