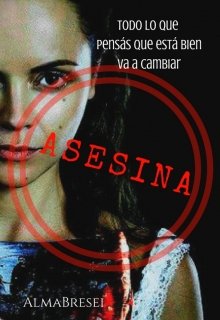

Asesina

Cama de Alfileres -Fátima-

CAMA DE ALFILERES

—Fátima—

Toda novela romántica que se precie comienza con “Había una vez un chico lindo”. Mi vida está lejos de ser una historia romántica y, sin embargo, muchas partes de ella comienzan con esa frase.

Había una vez un chico lindo que se llamaba Gastón y que me dio mi primer beso cuando, a los seis años, nos escondimos bajo un pupitre en el recreo.

Había una vez un chico lindo que se llamaba Juan Martín. Él me compró un enorme ramo de rosas rojas como los rubíes, me llevó a ver una divertida película al cine y terminamos la noche en su auto, entre manoseos inexpertos y nerviosos.

Había una vez un chico lindo. Su nombre era Federico. Yo pensé que era dulce y genial, pero era un imbécil que se quedó con mi amiga y que murió en mi cumpleaños por mi propio deseo.

Había una vez un chico muy lindo que se llamaba Lucio Kozlov. Iba a mi curso en Córdoba y jamás reía de los comentarios que me hacían, ni me señalaba con el dedo. No había visto el video de mi pelea y tampoco había estado alentando a Rocío a que me golpeara más fuerte. Aunque solía creerme atractiva, jamás hubiese esperado que alguien se fijara en mí en una ciudad donde había caído siendo miserable y en un colegio donde todos alejaban sus pupitres de mí porque “algo había hecho para que Rocío muriese”. Lo único que se ponía a mi favor era la herencia que había recibido por medio de mi tío, con la cual habíamos ido a comprar ropa inmediatamente dándome la oportunidad de lucir un poco mejor. Así y todo, no dejaba de ser la chica rara.

Yo no me fijaba mucho en Lucio. Había notado su atractivo y su aire de chico interesante que inconscientemente me hacía recordar a Federico, pero no buscaba tener un interés romántico en el estado en que me encontraba. Nada podía captar mi atención más que el hecho de que las clases estaban por finalizar y, al fin, podría dejar atrás toda aquella estupidez.

El poco tiempo en que había asistido a aquel colegio me había sentado sola. Ahora, mis compañeros empujaban sus pupitres lo más lejos que podían de mi persona. Corrían rumores, la gente murmuraban y sospechaban. No tenían las respuestas exactas, ¿cómo podrían? Pero estaban muy cerca de la verdad.

Los primeros tres días después de la muerte de Rocío, fueron violentos. Mi curso se había convertido en un altar con fotografías de su rostro y cartas que ella nunca podría leer; un recordatorio constante de lo que le había hecho. A veces miraba a la pizarra y podía sentir que Rocío me estaba contemplando desde aquellas fotografías, que me voltearía y descubriría que estaba parpadeando y arqueando una ceja mientras me acusaba por mi existencia con una mirada vacía.

Durante muchas noches me acosté con la luz prendida y mirando a la pared, temiendo el momento en que ella y todos los fallecidos en la Tragedia de Rawson comenzarían a aparecer para castigarme. Podía sentirlos, podía visualizarlos junto a mi cama, parados en fila y observando silenciosamente mi espalda mientras esperaban que yo me quebrara.

Comencé a levantarme de la cama cada mañana sumida en una rabia que bombeaba violentamente en mi sangre y me llevaba a desconocerme. Comenzaba a pensar que Dios no existía, que todo era resultado de una maldición y que no había nada después de la muerte. Sí, temía que los fantasmas aparecieran, pero en el fondo quería que lo hicieran también. Quería una prueba de que mis padres y amigos seguían estando en algún lugar pese a lo que les había hecho.

Comencé a entender que tenía ese poder porque iba a necesitar defenderme, y me prometí que no dudaría en utilizarlo la próxima vez.

Cada día fui al colegio con el ceño fruncido, clavando mis pupilas en aquellos que osaban contemplarme. Les estaba advirtiendo mentalmente que iba a aniquilarlos y funcionaba, porque comenzaron a temerme. Comenzaron a dejarme en paz. Pronto me encontré más sola que nunca, pero ya nadie se metía conmigo. A aquellas alturas, eso era lo máximo que podía desear.

Ellos me culpaban en silencio. Yo otorgaba en silencio también.

Pero era ese el modo en que funcionaba.

Una semana antes de finalizar las clases, Ana Paula pateó mi pupitre antes de pasar a su banco. La miré de refilón. Ella me fulminó furiosamente con sus grandes ojos azules. El resto del curso me observaba con un dejo de expectación, quizá preguntándose si la aniquilaría a ella también. Me limité a suspirar y me agaché para levantar las cosas que se habían caído. Cuando alcé la mirada, Lucio Kozlov se había sentado a mi lado.