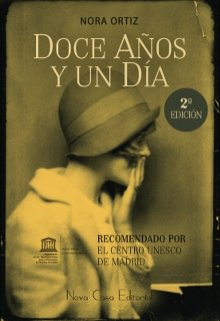

Doce años y un día

I

Las tapias del cuartel

Tiene el honor de ser la capital situada a una mayor altitud sobre el nivel del mar. Asomados sobre el enorme promontorio, los caminantes que desfallecidos se acercan al lado norte de la ciudad, mirarán, sin duda admirados, el inusitado perfil de ciudad casi única en su género, rodeada completamente de murallas, según rezan algunas guías turísticas. Desde este punto en el que se detienen los forasteros la vista puede llegar a abrazar todo el conjunto urbano que, por otro lado, no es demasiado grande, aunque sí lo parezca a los ojos de este grupo que ahora mismo, así quietos como están, componen un motivo pictórico a medio camino entre el simbolismo y el realismo, personajes aquejados de una quietud de siglos que parecen petrificados como las murallas que se yerguen a sus espaldas. A pesar de su estatismo secular, esas figuras arquetípicas llegarán hasta la Puerta del Río Adaja por donde entrarán embozados en sus manteos, resguardados de las corrientes de aire que recorren las callejuelas y que reciben al visitante con sus lenguas afiladas en este mes de noviembre cruel como pocos en muchos años. Las gentes que aquí moran están acostumbradas al frío prácticamente perpetuo, sin embargo, este otoño está siendo más que frío, gélido, y además brumoso, evocando la clarividencia poética del calendario revolucionario que llamó Brumario al mes de noviembre. Desde hace bastantes días, la ciudad aparece envuelta continuamente en una masa gaseosa blanquecina entre la que asoman las aristas de sus piedras graníticas tan bien canteadas, a pesar de la indocilidad del material. Aquí todo es recio, diseñado para durar y para que no le afecten las veleidades de la modernidad, algo que a este entramado de calles tortuosas aún no ha llegado, como lo demuestra el grupo de forasteros que avanza por la calle Vallespín, dejándose el resuello en su aguda pendiente, con sus frazadas negras envolviendo sus maltrechos cuerpos, apoyados sobre cayadas de madera que marcan sus pasos con redobles antiguos. Dentro de poco llegarán a la plaza del mercado. Este es su destino y el de sus escasas mercancías que transportan en hatillos escuálidos. Allí se perderán entre la muchedumbre que accede a través de las calles aledañas. Una de ellas, que recientemente ha sido rebautizada como calle del Generalísimo, nos lleva de forma sinuosa pero sin perder el trazo hasta la Plaza del Mercado Grande adonde llegamos atravesando la puerta del Alcázar. Atrás quedó el recinto amurallado, sin embargo las calles que nos salen al paso no difieren en nada de las que los caminantes acaban de recorrer. Quien siga derecho antes o después tendrá que toparse con un indicador municipal que anuncia la calle del Duque de Alba. Aquí se suceden los conventos de curas y de monjas en la superficie y por debajo, en el inframundo, comunicados por esos túneles que facilitaban los encuentros prohibidos, leyendas urbanas de este urbanismo medieval que en su día debió ser próspero y pródigo en chismes y alcahueterías.

En esta calle de nombre tan imperial que recuerda un tiempo glorioso bañado en sangre, casi es imposible pensar en el Duque de Alba sin que a la mente lleguen imágenes truculentas de espadas degollando, salpicando sangre a la pantalla de nuestra memoria, se levanta casi al final una casa de dos pisos bastante modesta en la que viven cuatro familias, dos en los apartamentos de abajo, viviendas construidas casi a nivel de la calle, con una sola ventana que se asoma sobre la acera y varias estancias lóbregas hacia el interior, abandonadas la mayor parte del día por la luz natural. En cambio, las viviendas del piso superior son algo mejores. En una de ellas viven los dueños del edificio que alquilan el resto a tres familias. A estas horas en todo el edificio reina un silencio de casa abandonada y la única persona que queda en ella, en el piso de arriba, digamos en el principal, si es que en este modesto edificio llegan a tanto las distinciones de clase, procura no hacer ruido. Desde que llegó a mediados del año cuarenta y tres ha perfeccionado tanto el arte de la invisibilidad que a veces ella misma duda de su propia existencia. Su tía le advirtió severamente que no se anduviera con tonterías, ante todo discreción, les iba la vida en ello, no tenía más que decir, al buen entendedor… Y Elena, por supuesto, lo entendió perfectamente. Se instaló en el cuarto del fondo del pasillo, el que da al patio interior, sin abrir los postigos de la pequeña ventana a través de la que tantas veces, cuando era pequeña, había contemplado el ruinoso entramado de piedras que constituían el acueducto romano sobre el que a menudo había hecho equilibrios junto a sus primos, trepando por los pequeños escarpes que entonces le parecían cumbres alpinas, a la búsqueda de la fuente del Botón en la plaza Santa Ana, ni tan lejos ni tan cerca, justo a la medida de sus nueve años.

Habían pasado algunos meses que incluían un verano sofocante y un comienzo de otoño demasiado brumoso, casi atlántico, para lo que es habitual en la capital más alta de España, la que tiene la facultad de alzarse por encima de las nubes y acceder a la presencia de un cielo siempre azul, nítido y frío, prácticamente sideral. Elena lo sabe bien, nunca hasta ese año había sido tan consciente del paso de las estaciones y de los matices atmosféricos, por nimios que fueran, convertidos en las grandes novedades de su existencia. Un resquicio de sol en este noviembre ensombrecido podía constituir todo un acontecimiento. Si se producía ella tendría la suerte de contemplarlo a través de la ventana en cuyo ángulo se sitúa para ver sin ser vista: aún así, su tía siempre le grita para que se aparte del cristal. Solo entonces cae en la cuenta de dos cosas. Una, que por mucho que se esfuerce, sigue siendo visible y dos, que, aunque prefiere no pensarlo, se puede decir que, en efecto, es una reclusa. Una vez así se lo dijo a su tía, a lo que la señora contestó que con un canto en los dientes se podía dar si pensaba en todas las que había en la cárcel de Ventas, hacinadas, hambrientas, comidas por los piojos, en cambio ella, protegida y bien alimentada, agradecida tenía que estar. Entonces Elena sopesó las palabras de su tía y, bien mirado, puede que tuviera razón. Al fin y al cabo su cárcel no tenía barrotes, ni cerrojos, solo un inmenso territorio al otro lado de la ventana convertido en prisión y cementerio que disuadía todo intento de fuga.