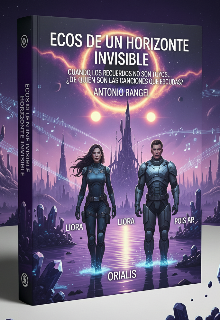

Ecos de un Horizonte Invisible

Capítulo 6 – Monumento de memorias

En el centro de la ciudad, un monumento flotante surgió ante ella. No tenía forma geométrica definida; parecía un remolino de cristales y luz que giraba sobre sí mismo. Cada faceta reflejaba recuerdos de innumerables seres, y Liora sintió que cada imagen se conectaba con sus propios latidos.

Extendió la mano y tocó uno de los cristales. Un torrente de memorias la atravesó: risas de niños que jamás habían existido, batallas que nunca se libraron, abrazos que el tiempo había olvidado. El artefacto que sostenía empezó a vibrar, sincronizándose con la ciudad.

—Debes escuchar cada fragmento —susurró el monumento con voz coral, como si mil voces hablaran a la vez—. Ellos quieren contarte lo que somos, lo que seremos y lo que olvidaste.

Liora se arrodilló y cerró los ojos. Cada memoria que absorbía le daba conocimiento y miedo al mismo tiempo. Sintió que sus propias emociones se mezclaban con las de las vidas proyectadas, hasta que su identidad se volvió difusa, flotando entre fragmentos de lo posible. Cada recuerdo era música, cada emoción un acorde, y cada acorde un universo en miniatura.

Cuando abrió los ojos, comprendió algo que jamás había sentido: la ciudad la estaba observando a ella también, evaluando si era digna de continuar su viaje.