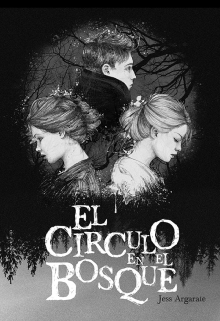

El Círculo en el Bosque

Capítulo 4: Cápsula

Despertó en el asiento trasero de un auto desconocido. La superficie resbalosa olía a cuero viejo y a humedad. Sus muñecas dolían, recordó que había estado atada mucho tiempo. Dos líneas enrojecidas en su piel ardían como quemaduras. En el asiento delantero alguien se movió: una mujer rubia con prisa parecía estar hablando mientras arrancaba el auto. Su cabeza se sentía pesada, como cuando le daban las pastillas blancas. La imagen se fue de foco unas cuantas veces. Una vibración en su cuerpo le indicó que estaban en movimiento. Luego de un tiempo la mujer giró su cabeza hacia la derecha.

—Ya sé que estás asustada, mi amor. Pero todo va a estar bien ahora. Te prometo que un día vamos a volver.

Quiso hablar pero no pudo. Quiso decir que tenían que volver al bosque, que allí había dejado algo importante, pero sus cuerdas vocales parecían dañadas. Lo intentó, pero solo pudo toser y toser.

En ese momento los acordes del reloj despertador decidieron estallar en el dormitorio inyectando una sinfonía infernal en los oídos de Gianna. Se incorporó en la cama con un impulso desesperado, tosiendo como si fuera a escupir sus pulmones. Cerró sus ojos con fuerza y poco a poco recuperó el aliento. Luego se hizo un bollito como cuando era pequeña, cubrió su rostro con sus manos y se balanceó hacia atrás y hacia adelante en un movimiento rítmico y calmante. Se quedó allí, oyendo la melodía del despertador hasta aterrizar en la realidad y despegarse de la pesadilla. Siempre hacía lo mismo, cada mañana desde que tenía cinco años. Era su ritual tranquilizador, indispensable para funcionar como una persona normal en el mundo real. Cuando sacó las manos de su rostro notó una incómoda congestión que se agazapaba detrás de su nariz y que amenazaba con extenderse al resto de su cabeza muy pronto. Presionó el botón para postergar la alarma y decidió desplomarse otra vez sobre la almohada. El reloj volvería a sonar en diez minutos. Necesitaba ese tiempo para procesar las imágenes que el sueño había esparcido por su conciencia y recuperarlas en un hilo coherente. Debía escribirlas pronto, antes de que cosas tan simples como necesitar ir al baño obligaran a su cerebro a poner esa información bien atrás en la lista de cosas a atender. Claro que luego de pensar en ir al baño tuvo que ir de inmediato.

Se levantó, pero su cuerpo respondió con torpeza matinal. Al dar un paso para ponerse las pantuflas pateó una sin querer hacia el caótico espacio debajo de la cama, ahí donde convivían cajas de recuerdos junto a polvorientos ositos de peluche. Refunfuñó y dio por perdida la pantufla. Se dirigió al baño descalza y volvió temblando de frío. Miró el reloj y decidió que aún tenía tiempo. Se metió otra vez en la cama, abrió el cajón de su mesita de noche y sacó de él un pequeño cuaderno con espiral plástica rosada. Un personaje infantil la observó sonriente desde la tapa. Gianna tenía ese cuaderno desde que tenía ocho años, y aún le quedaban páginas en blanco. Lo abrió por donde estaba marcado con un señalador de cartulina rosa lleno de brillos y anotó la fecha en la esquina de una hoja nueva. Luego procedió a escribir los últimos minutos del sueño.

Gianna se quedó pensando unos segundos y soltó la lapicera en el cajón con fuerza, frustrada. Este sueño no había sido una estrictamente una pesadilla de las que solía registrar, pero se había sentido tan real como las otras. De hecho no era una de sus pesadillas recurrentes, sino más bien un sueño nuevo que parecía no tener mucho que ver con los anteriores. ¿O si? Gianna leyó algunas frases apuntadas en otras páginas.

Ramas de árboles.

Camino en el bosque.

Alguien me levanta, quiero escapar.

No puedo respirar bien, alguien me cubre la boca.

Algo me quema en el pecho. Duele. Me ahogo.

Máscaras a mi alrededor.

Filos que me cortan.

Sangre, dolor.

La voz de un hombre.

Gianna soltó el cuaderno y abrió una página al azar. Su propia escritura la llevó hacia el pasado en un instante, allí donde las oraciones se unían en el relato de sus pesadillas de siempre.

Corro en el bosque junto a mis amigos. No sé adonde vamos, pero tenemos que ir. Es algo normal, es algo que siempre hacemos. Llegamos a un espacio entre los árboles que tiene forma de círculo. El círculo es un lugar feliz. Es el atardecer, el cielo se oscurece. Pero todo se interrumpe. Me hacen caminar, quiero irme, quiero volver con mis amigos. Pero ellos ya no están. Grito, mis amigos gritan. No veo quien me lleva, pero me cubre la boca para que no pueda gritar. Oscuridad, larga oscuridad. Me duele la espalda, como si me hubiera caído. Ahora estoy sobre una mesa muy fría que parece una roca y flota un humo raro a mi alrededor. No conozco ese olor. Me dan algo de beber, algo muy amargo. Hay gente a mi alrededor, todos visten túnicas con capuchas y máscaras. Las máscaras me dan miedo, son horribles. Grito pero mi voz no sale. Siento que me ahogo. Las personas cantan mientras se acercan. El ciervo tiene un cuchillo, muy largo y afilado. Logro ver a mis amigos sobre unas rocas, igual que yo. Están llorando y gritando también. No puedo moverme, estoy desnuda. Los colores desaparecen. No puedo respirar. Mi cuerpo arde. Los cuchillos cortan mi piel. Cortan por todos lados. Duele, el dolor es insoportable.

Muchas escenas similares, incluyendo más o menos elementos, podían encontrarse en las páginas anteriores. Pero siempre experimentaba la misma desesperante sensación de impotencia y restricción, el mismo dolor, el mismo horror. La misma oscuridad que invadía un momento feliz e inocente. Los detalles habían sido siempre muy vívidos, como si estuvieran pasando en ese mismo momento. Tanto que cuando era más pequeña había tenido muchos problemas para diferenciar el sueño de la realidad. Se despertaba gritando, convencida de que su sudor era sangre.

Una página llena de garabatos llamó su atención. No recordaba haber escrito esas palabras o dibujado esos círculos pero aún podía reconocer su letra. Lo habría escrito en modo automático o aún dormida, quizás. La página no tenía fecha pero Gianna sospechaba que había ocurrido apenas unos días atrás. Entre las palabras y símbolos ilegibles podía leerse una oración.