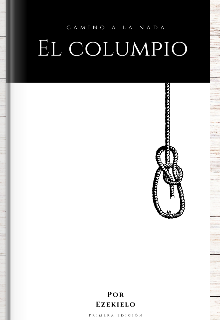

El Columpio

10 de octubre de 2009 — Tarde

Cada que camina, va viendo al piso; sin embargo, hoy decidió alzar el rostro, dejar que el astro calcinara sus ojos, disfrutar el cantar del torrencial celestino.

Va rumbo al mercado, conoce bien el camino. Sale de casa, una calle y encuentra a don Camilo, el vagabundo de la esquina, el que siempre va sonriente, el de la protuberancia de amor, el del hoyo en la panza, el que duerme en la calle y no habla de política ni de pobreza, sólo vive y a todos respeta.

Después, a dos calles a la derecha, encuentra el café de la señora francesa, la de hielo, la de rizos de fuego, la curandera de tristezas, la envidia de los cardiólogos, la que con sólo uno de sus cruasán, hace que hasta el corazón más roto vuelva a palpitar.

A las cinco calles encuentra a Jop, la luz hecha niña; no se sabe cuántas horas al día pase ofreciendo sus flores, no se sabe cuánto tiempo lleve sin un abrazo, no se sabe si haya un adulto que cuide sus pasos.

Todos esperan que no sea ella quien cuide los pasos de un adulto; todos admiran su forma de disfrutar el mundo: pura inocencia mezclada con resistencia. Nunca se ve cansada, siempre sonriente y trabajadora.

No obstante, ese día, en esa precisa caminata, todos estaban distintos, algo raro les pasaba, aún destacaban, pero aun con el sol intenso se veían opacos, aun con el diluvio se escuchaban secos, él decidió no parar y averiguar, tenía una misión y debía continuar, así que pronto arribó al mercado local:

—Joven, deme la mejor soga que tenga, la que resista el mayor de los pesos.

—¿Para que la quiere caballero?

Dijo el voraz vendedor, ansioso por sus primeros pesos.

—Para sacar unas cargas de años viejos, para amarrar a un perro que no aprende, para abandonar en el techo un piano olvidado, para crear el columpio de la muerte.