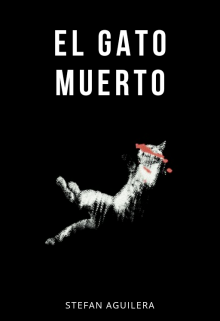

El gato muerto

#1 | El cuerpo

Ocurrió una mañana fresca de agosto.

Una vez más llegaría tarde al trabajo, pero ya no me importaba al haber descubierto que no me lo reprochaban. Son los pequeños beneficios de haber aceptado un trabajo que a nadie le apetece, supongo.

Salí de la casa con la bicicleta a un lado e, inmediatamente, noté algo extraño en el patio. Se trataba de un gato.

La presencia de un felino en mi patio no era lo extraño, pues siempre estaba lleno de ellos. Lo extraño era la disposición en la que se encontraba: acostado y completamente extendido. Un movimiento espasmódico atacaba a su estómago. Estaba temblando.

Sí, la mañana era suficientemente fresca como para obligar a todos a llevar abrigo encima, pero estaba seguro de que aquel gato no temblaba a causa del frío. Es más, sabía qué le estaba pasando.

El corazón se me estrujó al acercarme a él y se deshizo al darme cuenta de que se trataba de uno de los gatos a los que más les había tomado cariño, debido a que era uno de mis visitantes más antiguos.

Dicen que los gatos no son capaces de amar, pero él también me amaba, a su manera.

Este era un gato callado, pues nunca lo escuché soltar algún maullido. Tenía el pelaje blanco con manchones grises, sin ningún patrón aparente. Se pasaba todos los amaneceres, los ocasos y las noches en el corredor frontal, observando la calle o simplemente con los ojos entrecerrados, pensando en cosas gatunas.

-Michi, ¿qué te pasó? -le pregunté.

Era un gato al que le tenía mucho cariño a pesar de no haberlo tocado nunca. Lo quería porque él era mi mejor compañía en los momentos de más oscura soledad. Sentado a la mesa, lo observaba a través de la ventana mientras se lamía las patas y las pasaba por su rostro, o cuando sus orejas se movían de un lado al otro, captando cualquier ínfimo sonido.

Y ahora ese gato estaba muriendo frente a mí.

Tomé una piedra que estaba cerca y lo miré. Su pelaje estaba húmedo. Su estómago se movía de forma ondulante, como si algo se agitara en su interior. Sus ojos estaban bien abiertos y de su boca salía un charquito de espuma. Era una visión penosa.

Y no podía... No tendría el valor de darle el golpe de misericordia. Sabía que podría acabar con su dolor y sufrimiento con uno leve, directo al cráneo, pero simplemente no podría hacerlo. Sentía que si lo hacía sería yo el que lo mataba y no la persona que le dio el veneno.

Deseaba poder cerrar los ojos y dejar caer la piedra sobre él, salir corriendo de allí, aferrado a la certeza de que hice lo correcto. ¿Era demasiado pedir?

El gato, al que nunca puse un nombre, se estremeció violentamente. Una de sus patas traseras se extendió y se agitó con vehemencia. Otro chorrito de espuma comenzó a salir de su boca.

No podía seguir mirando. Pero sabía que, si me iba, esa imagen quedaría grabada en mis retinas y no me dejaría tranquilo.

Me incliné un poco más. Levanté la piedra a la altura de mi coronilla. Inhalé. Levanté un poco más las manos. Exhalé. No. No podía hacerlo. Dejé la roca a un lado, me aparté y no miré atrás.

Fui a trabajar, dejando al gato morir solo, con la esperanza de que, lo antes posible, terminara durmiendo en paz.

Editado: 06.04.2019