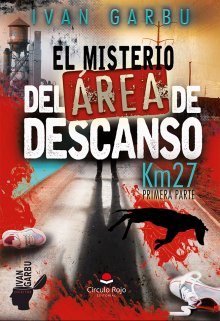

El Misterio Del Área De Descanso primera parte: km 27

capitulo 11. ASOCIACIÓN DE IDEAS

Sandra se despertó sobresaltada. Había escuchado un golpe seco en algún punto de la casa. Cogió en brazos a Nora y salió de la cama. No sabía si la había despertado aquel ruido o los ladridos agudos de la perra a escasos centímetros de su oído.

—Calla, Nora, que vas a despertar a todos los vecinos —farfulló todavía medio dormida.

Echó una ojeada al despertador mientras salía de la habitación: las cinco de la mañana. En el salón y la cocina parecía estar todo en orden.

Encendió la luz de la terraza. A la lluvia de todo el fin de semana se le había sumado un fuerte viento, que consiguió arrancar el comedero para pájaros fabricado en madera que Sandra tenía colgado del techo. Este impactó de lleno contra el cristal de la puerta corredera y ahora yacía empapado con toda la comida esparcida por el suelo de la terraza. Sandra y Nora lo observaron en silencio durante unos segundos.

—No podemos hacer nada, ¿verdad, cariño? ¿O quieres salir tú a recogerlo? Lo mismo viene una ola gigante y te lleva a ti también. ¡Vaya fin de semana, parece que se va a acabar el mundo, coño! —exclamó.

La perrita se limitó a levantar las orejas girando la cabeza muy atenta para que no se le escapara un «toma» o «comida» de entre las palabras incomprensibles que estaba pronunciando su ama. Sandra apagó la luz de la terraza y se quedó contemplando el infinito a través del cristal mientras la tormenta se cebaba con el comedero.

«El lunes perfecto después de un fin de semana perfecto», pensó. Si aquel fin de semana que pasó con su hermana y sus amigas en Jávea le pareció surrealista, este se le antojaba cinematográfico. Del género épico-fantástico cuando menos. Era como si se lo hubieran contado en vez de haberlo vivido. Había tenido de todo: tormentas tropicales, persecuciones, allanamientos de morada, armas apuntando a la cabeza, pozos sin fondo, detenciones policiales y hasta una noche de lujo con todos los gastos pagados en el hotel de Bernardo, con la inestimable compañía de la señorita Margarita. A Sandra le parecía ahora que habían pasado mil años de todo eso. Quizá la borrachera con sus impredecibles lagunas y posterior resaca había obligado a su cerebro a poner cierta distancia. «Tiene sentido», pensó. Pero lo más probable era que los mecanismos de los que dispone el cerebro para protegernos de los malos momentos se hubieran puesto en funcionamiento. Estos nos protegen de los recuerdos traumáticos. Es como si el cerebro congelara esos momentos y los almacenara aislados del resto. La mala noticia era que normalmente no los borra de manera definitiva; pasado un tiempo indeterminado y sin motivo aparente, los descongela y te los sirve cocinados para cenar. Unas cuantas noches. O durante una larga temporada. O para el resto de tu vida, nunca se sabe.

Sandra sabía de la existencia de dichos mecanismos, pero prefería pensar que el hecho de haber tenido una escopeta de caza apuntando a su cabeza no le había producido secuelas psicológicas. Quería convencerse de que todo había pasado y de que volver cuanto antes a la tranquilidad de su recién estrenada rutina sería suficiente bálsamo para borrar la huella emocional que el suceso hubiera podido grabar en su subconsciente. Quizá en lo del trauma tuviera razón, solo el tiempo lo diría (cada persona procesa de manera diferente los recuerdos relacionados con una experiencia negativa y abrumadora), pero en lo de la vuelta a su tranquila rutina estaba totalmente equivocada.

De repente el móvil comenzó a vibrar en la mesilla. El leve zumbido llegó a los oídos de Sandra, que seguía absorta en sus pensamientos mientras la tormenta azotaba la cristalera. Frunció el ceño.

—¿Es el móvil? Pero ¿quién coño llama a estas horas?

Nora seguía en brazos sin identificar las palabras mágicas de entre los sonidos que emitía su ama. La pantalla del móvil mostraba el nombre de la persona que llamaba: «Andrea veterinaria».

Al otro lado de la línea una angustiada Andrea lanzaba frases inconexas:

—¡Sandra, necesitamos toallas, fregonas, cubos! ¿Estás despierta ya? ¡Tienes que venir! ¡Deprisa! El río se ha desbordado y ha inundado la clínica. ¡Date prisa! Tráete botas de agua y ropa vieja. ¡Ah! Y si tienes cepillos y bolsas de basura también, todo lo que puedas coger.

Sandra acertó a emitir un leve sonido, como si pretendiera iniciar el proceso de construcción de una frase, pero Andrea ya había colgado.

Se vistió a toda prisa. Nora la observaba muy atenta desde la cama. Sandra corría de un lado para otro por toda la casa abriendo armarios y cajones a la vez que terminaba de arreglarse. Metió todo lo que pudo encontrar en bolsas de basura, se calzó las botas de agua y salió por la puerta de manera atropellada.

El trayecto hasta Coímbra le resultó corto pero intenso. El tremendo caudal de agua que caía del cielo, sumado al fuerte viento, dificultaba mucho la conducción. Cuando aparcó en la clínica, se percató de que los coches de Laura, Yolanda, Verónica y Beatriz ya estaban allí, junto con algunos más. Después se enteraría de que la Policía Municipal de Móstoles había dado el aviso a todos los dueños de las construcciones colindantes al río para que se personaran inmediatamente en sus inmuebles. El desbordamiento se produjo alrededor de las tres de la mañana como consecuencia de las intensas lluvias de todo el fin de semana. Andrea llegó a la clínica sobre las cuatro y, en cuanto fue consciente de la situación, avisó una por una a las chicas y a los empleados de mantenimiento.

#1976 en Detective

#531 en Novela policíaca

#4878 en Thriller

#1922 en Suspenso

suspense policiaco, suspense thirller, misterio aventura y mas

Editado: 12.12.2021