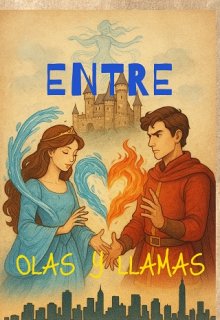

Entre olas y llamas

Capítulo 17. Serín. Nueva yo.

Las dos semanas siguientes se fundieron en una rutina implacable: desayuno, estudio, almuerzo, más estudio, cena y otra vez estudio. Itarón resultó ser un maestro excelente, al igual que Artimir y Karis. No puedo presumir de haberme convertido en una bailarina impecable ni en experta en heráldica, pero ya podía leer y escribir con soltura, y devoraba libros como si de ellos dependiera mi salvación. Esa voracidad me servía para escapar de las miradas altivas de Ora y de los comentarios cargados de desprecio de Artimón y frialdad de Ártidon. Lo peor era que, cuanto más se acercaba la fecha de la boda impuesta, más distante y gélido se volvía Art, y más sombrío me parecía mi futuro.

Incluso mi forma de ver a Ora había cambiado. No, jamás podría considerarla amiga —su arrogancia nos separaba demasiado—, pero al menos comprendía su rabia. Descubrí que, aunque era de Arreit, no pertenecía a la Casa del Fuego, sino a la del Aire, aunque no poseía magia propia, solo un poco que adquirió entrando en la casa de Llamas, para poder concebir un hijo, pero por algunas razones, eso no ocurría. Su marido tampoco le hacía caso. Karis y Artimón la despreciaban abiertamente.

Arreit estaba dividido en cuatro reinos, llamadas casas de elementos: Per Mu, el Agua; Per Odeón, el Aire; Per Sedyet, el Fuego; y Per Fel, la Tierra. Esas casas descendían de los cuatro guerreros que salvaron al hijo de la reina. Normalmente se casaban entre magos de la misma casa, aunque también podrían casarse por razones políticos y comerciales con los miembros de otras casas reales, pero si uno de los novios no tendría poder mágico.

Oficialmente, el poder real residía en el Consejo de Ancianos, donde se sentaban los jefes de las cuatro casas. Cuando surgían disputas, se reunían en el Templo de los Cuatro Elementos y consultaban al Supremo, aquel hijo de la reina, inmortal y dueño del Arreit. Nadie lo había visto en generaciones, pero todos juraban que existía. Era, en esencia, su Dios.

En esas dos semanas aprendí lo suficiente como para que mi deseo de huir creciera como una espuma. Me debatía entre morir de una vez por el Vinculo o vivir muriendo lentamente en un mundo que no era mío al lado de un hombre que no me hacía caso, porque la vida aquí duraba más de trecientos años.

Arreit se regía por una jerarquía férrea y castigos atroces. Los miembros de la familia, quien se negara a cumplir las órdenes del jefe de la casa, recibía cincuenta latigazos, un año sin magia y lo condenaban a un mes de arresto en la torre del olvido. ¡Una barbaridad!

Y eso sin hablar de la gente común: a ellos simplemente los ejecutaban o los arrojaban a la isla de los dragones, un exilio que equivalía a una sentencia de muerte. ¿Y qué otra cosa podía esperar? Al fin y al cabo, aquello era una Edad Media teñida de crueldad, con leyes despiadadas grabadas a fuego… y sin abogados ni apelaciones para los pobres condenados.

¿Cómo podría vivir aquí? Pero Karis, con esa calma imperturbable que lo hacía parecer de piedra, me explicó que huir de Arreit era una ilusión. Los portales solo obedecían a los magos. Para cualquiera que no lo fuera, intentar cruzarlos significaba perderse en la penumbra infinita, vagar sin rumbo hasta que la oscuridad te devorara por completo… y nunca encontrar la salida.

Con Art tampoco mejoraban las cosas. Ante los demás, era la encarnación de la galantería: sonrisas encantadoras, atenciones medidas, la invitación constante a pasear por el jardín justo cuando sabía que tenía lecciones con su madre. Una vez acepté, pidiéndole que me buscara al terminar la clase. Cumplió, pero durante aquella media hora de paseo no cruzamos ni una palabra. Al dejarme en la puerta de mis aposentos, preguntó con sarcasmo si estaba satisfecha. Le respondí, siseando, que estaba encantada y que deseaba repetirlo cada tarde. Luego le cerré la puerta en la cara. Mi parte vengativa se regocijaba: después de la boda, Art tendría prohibidas las aventuras extramatrimoniales. Eso me consolaba, aunque comprendía que la restricción también me alcanzaría a mí.

Había algo más que me desconcertaba. Ya no provocaba inundaciones cuando me enfadaba, ni hacía estallar el baño en mis arranques de rabia. Incluso, cuando Itarón me pidió leer un fragmento del libro de Per Mu, nada ocurrió, no entendí ni una letra. Él explicó que quizá la magia había sido un efecto pasajero del tránsito entre la Tierra y Arreit, como un contagio que se disipaba.

En una palabra, mi futuro era muy negro y desesperante. Muchas veces estaba rabiosa, recordando aquel día cuando tomé esa decisión muy precipitada.

—¡Ah, aquí estás! —la voz de Karis me arrancó de mis pensamientos como un látigo—. ¿Estás ocupada?

Me encogí de hombros.

—No, nada importante. ¿Qué pasa?

—Querida, traigo noticias magníficas —entonó con esa dulzura artificial que usaba cuando disfrutaba demasiado de su papel—. ¡Tu iniciación en nuestra casa será mañana! ¿No estás emocionada?

—Claro —respondí, plana, sin fingir entusiasmo.

La sonrisa de Karis titubeó apenas. Me estudió con sus ojos felinos, como si quisiera arrancar de mi rostro una confesión que no pensaba darle. ¿De verdad necesitaba que lo dijera en voz alta? ¿No bastaba con ver lo “feliz” que estaba?

—Bueno, me alegro —murmuró al final, con ese tono de quien decide barrer la incomodidad bajo la alfombra.

—La ceremonia será al amanecer —continuó, en un tono ligero, casi festivo—, y luego celebraremos tu rito de iniciación. ¿Para qué alargar las cosas, verdad?

—Ajá.

—Aquí tienes el manual de la ceremonia. Léelo con atención. —Me tendió un cuaderno grueso, con páginas atiborradas de letras torcidas, más parecido a un castigo que a un manual—. Y recuerda: también deberás pasar por la biblioteca para escoger un nuevo nombre. Valentina no sirve. —Me lanzó una sonrisa envenenada, relamiéndose de placer. – No podemos llamar una de las nuestras con un nombre terrestre.

Maravilloso. No solo me arrancaban la libertad, ahora también mi propio nombre.