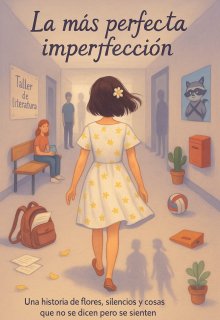

La más perfecta imperfección

Fuera de juego

Cuando sonó el último timbre del día, no fue solo el final de las clases.

Fue una especie de campanazo que activó a toda la escuela.

El sonido fue largo, áspero… pero lo escuchamos como un anuncio.

Ahora sí. Es el momento.

Los pasillos se llenaron al instante.

Chicas con las caras pintadas, chicos armando filas con sus grupos, profes con cara de “ojalá nadie se lesione”, y ese murmullo general que decía sin decir: “algo importante va a pasar hoy”.

Renata se ajustó los cordones con la energía de alguien que va a correr una maratón, aunque en realidad solo iba a sentarse en una tribuna.

—Estoy mentalmente lista para fingir que entiendo cada jugada —dijo, con la seriedad de una actriz de teatro.

Lili venía a mi lado.

No hablaba mucho.

Pero no se la notaba frágil.

Más bien... determinada.

Como quien eligió estar, aunque cueste.

La gente avanzaba hacia el gimnasio como si todos estuviéramos siendo arrastrados por la misma corriente. Incluso los que no tenían idea de vóley. Incluso los que estaban ahí por puro chisme o para ver si realmente Emma iba a hablar.

Todo el colegio estaba en movimiento.

Y todo el colegio quería ver.

Al llegar al hall del gimnasio, lo primero que me impactó fue el ruido.

No de gritos todavía, sino de cosas preparándose.

Los parlantes probando sonido. Las zapatillas chirriando sobre el piso de madera.

La profesora de Educación Física gritándole algo a alguien sobre el “rol de las líberos”, lo cual nadie entendía. Y un grupo de chicos organizando los carteles que iban a levantar cuando su compañera favorita hiciera punto.

Lili se detuvo unos pasos antes de entrar.

No dijo nada.

Solo se quedó quieta, como si el aire que salía del gimnasio la empujara para atrás.

Renata y yo también paramos. Nadie quería empujarla. Nadie iba a apurarla.

Después de unos segundos, Lili tragó saliva y avanzó.

—Vamos.

Así. Simple.

Pero fuerte.

Cruzamos la puerta como si estuviéramos entrando a un teatro donde nadie nos había avisado cuál era nuestra parte.

Las tribunas ya estaban llenas en un 70%, y subiendo.

Nos sentamos en una esquina no muy arriba, ni muy abajo. A una distancia ideal: podíamos ver todo, pero no estábamos demasiado expuestas. A Lili eso le gustaba.

La cancha estaba brillante.

Marcada con líneas perfectas.

La red tensa.

Las pelotas apiladas al costado como soldados esperando su turno.

En un rincón, el equipo de vóley hacía sus ejercicios de calentamiento.

Y sí. Ahí estaba Emma.

Seria. Firme.

Con la mirada clavada en un punto invisible.

Y unos pasos detrás de ella, un poco más inquieta, girando sobre sus tobillos y saludando a gente de la tribuna...

Violeta.

Sí.

La misma que vino a buscar a Lili el día anterior.

La misma que había sido su mejor amiga, su traición más grande.

Y ahora estaba ahí.

Sonriendo.

Como si nada.

—¿Seguro querés estar acá? —le pregunté a Lili en voz baja.

Ella no despegó los ojos de la cancha.

—No.

Pero tengo que.

Renata no dijo nada. Solo la miró con esa mezcla entre orgullo y respeto que pocas veces le vi a alguien.

Y justo cuando los murmullos empezaban a crecer…

las luces del gimnasio parpadearon.

Una música fuerte —pop, de esas que te hacen pensar que todo es épico— empezó a sonar por los parlantes.

Y desde un costado de la cancha, la entrenadora alzó la voz:

—¡EQUIPO TITULAR, A LA CANCHA!

Y ahí supe que no había vuelta atrás.

El partido iba a empezar.

La entrenadora gritó el nombre de cada jugadora titular como si estuviera presentando superhéroes.

—¡Número 4… Violeta!

Aplausos. Algunos más fuertes, otros forzados. Renata chifló como si la conociera de toda la vida. Yo no dije nada. Lili tampoco.

—¡Número 7… Emma!

No fue el más ruidoso de los aplausos, pero fue el más… respetuoso. Como si nadie se animara a aplaudir muy fuerte, ni a quedarse callado del todo.

Emma no saludó. Solo caminó hasta su posición. Silenciosa. Precisa.

Una línea recta de decisión.

Las seis jugadoras se acomodaron. El equipo rival, de otro colegio, ya estaba del otro lado de la red, con sus camisetas bordó y actitud desafiante. Se notaba que sabían jugar. Que estaban acostumbradas a ganar.

Pero Emma ni las miró.

Lili, desde mi lado, seguía con los ojos fijos en la cancha.

Tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas.

No hablaba.

No pestañeaba.

El árbitro alzó el brazo.

Silencio.

Y entonces…

Primer saque.