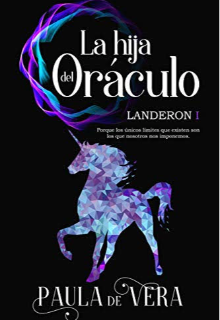

Landeron I: la hija del oráculo

1. Luna de sangre

Aquella noche podía haber sido como cualquier otra.

La luna, creciente, proyectaba la sombra de los tejados sobre el empedrado de la calle, creando caprichosos diseños. El castillo se alzaba imponente al fondo de la ciudad, sobresaliendo por encima de aquellos hogares más humildes que lo rodeaban casi en su totalidad.

Los campos, desparramados al otro lado de las murallas y protegidos al abrigo de la sierra conocida como Las Herraduras Cruzadas, brillaban con diminutas motas de plata: granos maduros que pronto serían cosechados y darían de comer a los habitantes de la comarca.

Pero aquella noche no era como las demás. De hecho, sería recordada como una de las más sangrientas de la historia de Landeron.

El primer indicio, silencioso, de que algo extraño sucedía, fue la masa oscura que avanzaba desde el horizonte, en forma de arco, cerrando más y más su silueta a cada paso, mientras se aproximaba rápidamente a la ciudad desde las llanuras que ocupaban el este del condado de Nïedar.

Los centinelas apostados junto a las puertas fueron los primeros en verla, dando la alarma de inmediato. Las antorchas se encendieron, los arqueros se apostaron en sus posiciones, y el murmullo que pasaba de boca en boca se fue haciendo más y más intenso hasta llegar al palacio, a oídos del mismísimo rey. Pero todo fue inútil.

En un instante, aquella oscura comitiva llegó a las puertas. Acto seguido, varios encapuchados saltaron con insultante facilidad sobre las murallas, a la vez que comenzaban a trepar con agilidad. Sus manos enguantadas parecían acoplarse perfectamente a la oscura piedra, y el sargento al mando temió por un instante el tipo de criaturas que pudieran ser. Por todo Landeron habían corrido rumores poco halagüeños sobre oscuros ejércitos que asaltaban las ciudades de noche, en silencio y sin dejar supervivientes. Pero jamás hubiese esperado encontrárselos frente a frente.

Con un grito imperioso, el hombre llamó a sus refuerzos pero, en el momento en que estos llegaban, la primera de entre aquellas extrañas criaturas trepadoras llegó hasta su posición, agarró al gadarath por el cuello y lo lanzó sin piedad por encima de las almenas. Los dos soldados que llegaban en ese instante se quedaron helados de terror al ver cómo aquel ser desconocido, de casi dos metros de alto, lanzaba a su sargento por los aires. Pero no fue nada comparado con la sensación que se alojó en la boca de sus estómagos, en cuanto su verdugo los enfocó directamente.

Debajo de la capucha oscura se escondía un rostro pétreo en el sentido literal de la palabra: grisáceo, surcado de vetas oscuras, e iluminado por dos ojos de un rojo incandescente. El siniestro asaltante, los contempló un instante, como si los evaluase, antes de esbozar una sonrisa macabra y encaminarse hacia el primero de ellos. Este, en un momento de cordura, trató de detenerlo alzando su espada, pero de poco le sirvió. Ya que, dada la fuerza e impenetrabilidad de la piel de aquella criatura, la espada resbaló con un chirrido sobre ella antes de que su portador sufriese enseguida el mismo destino que el sargento.

El otro soldado, por su parte, en cuanto se vio solo ante aquel ser de pesadilla, salió corriendo en dirección contraria en busca de más refuerzos. No obstante, apenas pudo avanzar unos pasos antes de que otro monstruo se interpusiera en su camino. Sin poder emitir sonido alguno, sintió entonces cómo una garra de piedra se cerraba en torno a su garganta justo antes de perder el conocimiento y seguir el letal camino de sus dos compañeros.

Tras deshacerse de sus oponentes, los dos seres pétreos se miraron un instante, satisfechos, para acto seguido saltar los cinco metros de muro que separaban su posición del suelo, aterrizando con fuerza y destrozando las piedras que recibieron el impacto de sus enormes cuerpos. Procedentes de las casas más próximas se escuchaban gritos de lo más diverso y, a medida que avanzaban, por las calles se encontraron con los habitantes de la ciudad; los cuales, al tiempo que corrían asustados tratando de esconderse, daban media vuelta con un aullido en cuanto los veían aparecer. A ellos, o a alguno de los otros doscientos geruk que componían su batallón.

En el castillo, igualmente, cundía el pánico. Los monarcas se habían levantado rápidamente de la cama al escuchar la algarabía, y el rey, en cuanto le habían informado de cuál era el origen de aquel desastre, se había asomado a la ventana para comprobar con sus propios ojos lo que sucedía en el patio. Sin embargo, apenas había tenido unos segundos para hacerlo antes de que una enorme roca, lanzada desde algún punto indefinido de la muralla, se estrellase sobre su frente, acabando con su vida de inmediato.

La reina, al verlo, chilló espantada y se arrojó sobre él, tomándolo entre sus brazos. Pero ya era demasiado tarde.

***

El general de aquel ejército alzó la cabeza encapuchada al escuchar el aullido de dolor de la mujer, procedente del castillo, y mostró una sonrisa taimada. Así que la reina aún estaba viva, pero el rey no. Sus seguidores habían hecho un buen trabajo. "Bien", pensó. "Así, mi venganza será completa contra ella".

Se encontraba en el centro de la plaza principal de la ciudad, rodeado de casas ardiendo y cadáveres esparcidos a sus pies. Pero todo aquello no parecía disgustarle; ni siquiera daba muestra de verlo. Su objetivo, desde que había partido con su ejército y desde que había escuchado aquellas palabras malditas, hacía casi cinco años, era otro. Por lo cual, con un gesto rápido, indicó a varios de sus secuaces que lo siguieran por una estrecha callejuela; llegando, al cabo de unos minutos, a las puertas del recinto amurallado del castillo.

Editado: 14.01.2023