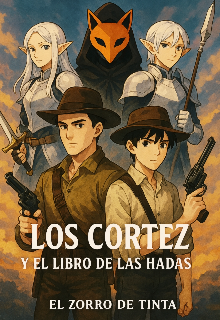

Los Cortez y el libro de las hadas

Capitulo 14: Sombras Que Aún Sangran

La noche se había posado sobre el Pueblo de la Rosa como un manto espeso. Las farolas orgánicas iluminaban apenas las calles de tierra húmeda, sus semillas luminosas palpitando como luciérnagas fijas en los balcones de madera viva.

El viento traía aroma de savia fresca y de flores nocturnas, mientras el murmullo lejano de la Rosa Umbría parecía una respiración constante.

Julio no podía dormir.

El peso de sus pensamientos lo obligó a levantarse y alejarse en silencio del lugar donde Arlik descansaba y de la habitación donde Pedro permanecía inmóvil, suspendido en ese limbo de magia. Caminó hasta un claro detrás del pueblo, donde las sombras de los árboles se estiraban como dedos oscuros bajo la luz de la luna.

Se sentó en una roca y sacó el revólver. La empuñadura estaba marcada con símbolos que parecían moverse a la luz verdosa que emanaban. Lo sostuvo con ambas manos, sintiendo el frío del metal y la vibración leve de la magia latente en su interior.

—Vamos… —susurró para sí mismo—. Concéntrate… usa la magia… no balas…

Apuntó a un árbol y jaló el gatillo. Un haz verde surcó el aire, rompiendo la corteza con un chasquido y dejando un humo dulce, casi como de madera quemada. Ese olor lo golpeó de golpe y trajo consigo un recuerdo que intentaba olvidar.

El humo era más denso aquella noche. Olor a pólvora y a sangre fresca. El suelo cubierto de cenizas y gritos.

Julio, con apenas dieciocho años, temblaba sujetando un rifle viejo. A su alrededor, hombres saqueaban un pueblo; las llamas iluminaban rostros cubiertos de sudor y odio.

Una mujer lloraba mientras era arrastrada por uno de los líderes.

—¡Vamos, chamaco! —rugió un hombre con voz ronca—. ¡No seas inútil! ¡Dispara!

Julio tragó saliva, la culata temblándole en las manos. El grito de la joven se elevó entre las llamas. Vio cómo el líder le arrancaba la blusa, vio el terror en sus ojos, y entonces… algo dentro de él se rompió.

El primer disparo fue seco.

El hombre cayó, sorprendido, con la boca abierta.

Julio giró el arma, disparó otra vez. Y otra.

La sangre salpicó sus botas, el fuego iluminó los cuerpos, y en medio del caos huyó sin mirar atrás, los oídos zumbándole con los gritos de quienes lo habían llamado hermano de armas.

—¡Basta…! —Julio volvió al presente jadeando. Sacudió la cabeza, como si pudiera espantar el recuerdo. Pero las imágenes seguían ahí: las manos de su padre alzadas contra su madre, el amigo muerto por rumores que jamás fueron ciertos, los años de culpa arrastrados como cadenas.

Disparó de nuevo. Esta vez el haz impactó contra una piedra y la hizo estallar en fragmentos que chispearon en la oscuridad.

—¡Maldita sea! —gruñó, bajando el arma.

Se dejó caer sentado, cubriéndose el rostro con las manos.

—No deberías entrenar solo a estas horas —dijo una voz detrás de él.

Julio se giró, sobresaltado. Entre las sombras apareció Arlik, envuelta en una capa. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también preocupación.

—¿Qué haces aquí? —preguntó Julio, intentando sonar molesto.

—Podría preguntarte lo mismo —replicó ella, cruzando los brazos—. Esa cosa no es un juguete. Si no controlas tu magia, te matará antes que ayudarte.

Julio bajó la mirada, apretando la empuñadura del revólver hasta que sus nudillos palidecieron.

—Tal vez eso no sería tan malo…

Arlik lo miró, sorprendida por la crudeza de sus palabras. Dio un paso adelante, la capa rozando la hierba.

—¿Qué demonios dices?

—He hecho cosas que no se borran —confesó, su voz ronca, cargada de años de secretos—. Vi morir gente inocente y no hice nada. Vi cómo… cómo se llevaban a mujeres, y me quedé quieto. Y cuando por fin reaccioné… llené mis manos de sangre.

—…

—¿Y si no merezco salvarlo? —añadió con un hilo de voz, mirando el cielo oscuro—. ¿Y si Pedro estaría mejor sin mí?

El silencio cayó entre ellos, solo roto por el crujido de las ramas en la brisa.

Arlik lo observó, leyendo en su mirada algo más profundo que la culpa: el miedo de un hombre marcado por demasiadas cicatrices.

—No puedes cambiar el pasado —dijo al fin, suavemente.

—No… pero ¿y si no puedo ser mejor? —preguntó Julio, bajando la mirada.

—Entonces al menos muéstrale que lo intentaste —replicó ella con firmeza, acercándose lo suficiente para que él sintiera su calor—. Porque eso sí salva. Eso sí hace la diferencia.

Julio respiró hondo, la garganta hecha un nudo.

—¿Y si no es suficiente?

Arlik le sostuvo la mirada, sus ojos brillando a la luz de la luna.

—A veces… nunca es suficiente. Pero aun así vale la pena intentarlo. Tu hermano te necesita ahora, no al hombre que fuiste, sino al que decides ser.

Julio cerró los ojos un instante. El revólver se sentía más liviano en sus manos.

—Gracias… —murmuró.

Arlik apoyó una mano en su hombro, firme pero cálida. Luego se dio la vuelta y se perdió entre las sombras del bosque, dejando a Julio con sus pensamientos.

El viento nocturno trajo consigo el perfume de las flores. Julio alzó el revólver una vez más, respiró hondo, y disparó. Esta vez el haz de energía fue recto, preciso, y al impactar solo quedó un leve resplandor verdoso en el tronco.

Por primera vez en mucho tiempo, Julio sintió algo distinto a la culpa: una chispa de esperanza.

Fin del capítulo 14.