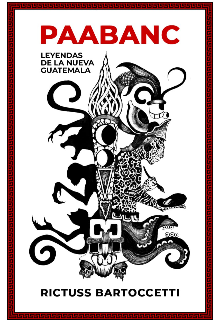

Paabanc, leyendas de la nueva Guatemala

Doña Tana

Título: Palín

Biografía del compositor

Nombre: Alberto González

Lugar y fecha de nacimiento: Sin datos

Para enterarte de cualquier cosa en Palín no hacía falta esperar hasta la lectura del testamento de Judas debajo de la ceiba, bastaba con encontrarte a doña Tana. Siempre hablaba bajito con su voz nasal, como si no quisiera hacer partícipes a los demás de los secretos escuchados o confiados a su bien desarrollada lengua, pero al final ella misma esparcía por todos lados los rumores.

Sí, su boca era una tumba… profanada, por supuesto, por la curiosidad. Era como si su pecho no pudiera soportar aquel cúmulo de información y, de alguna forma, se liberara hablando, hablando, hablando. Sus pláticas eran una cadena interminable de sucesos, uno tras otro en un bucle infinito.

—Bueno, pues, doña Tana, nos vemos —decía la gente tratando de desembarazarse de ella.

—A que no sabe quién anda con un hombre casado.

Y como su interlocutora, a falta de algún pasatiempo más gratificante y picada por la curiosidad, padecía de su mismo mal, se quedaba escuchando.

¿Quién no conocía a doña Tana? Su singular forma de caminar, doblando un poco ambas piernas a cada paso, la hacía reconocible a cuadras de distancia.

Además, como si de un auténtico personaje se tratara, parecía llevar siempre el mismo vestido color café con flores blancas, el delantal de cuadritos y los xajab’ con calcetas.

Su trabajo consistía en llevar las “tapas” al mercado, las cuales eran unos canastos grandes en donde las vendedoras transportaban su producto al mercado ubicado debajo de la enorme ceiba frente a la iglesia de San Cristóbal. Pero todo el día se le veía acarreando cosas, bultos, costales, tanates, pues; de esto último derivaba el mote de doña Tana por no decirle tanates. Y le llamaban así a falta de un nombre. No sé si alguien se lo preguntó alguna vez, pero a todos se les hacía más cómodo llamarle cariñosamente así y como a ella no le molestaba, todo estaba bien.

Doña Tana estaba en boca de todos y todos estaban en boca de ella también. Incluso su apodo era ya un sinónimo de metiche; los niños en la escuela, cuando alguien se entrometía en las pláticas ajenas o quería saber más de la cuenta, le decían “doña Tanaaa”. Aunque los maestros los reprendían inculcando el respeto a los mayores sin importar la condición, continuaban utilizando la expresión de forma corriente. Pero a pesar de todo, incluso ellos mismos en las pláticas con sus congéneres o en su familia, usaban la misma expresión: “Vos sí sos bien Tana, ¿va?”

Un buen día, entre tantas cosas, algo la dejó pensativa. La duda, su vieja amiga inseparable, le atenazaba como una piedra en el xajab’ y no abandonaría la idea hasta comprobarla.

Aquella tarde soleada de verano, doña Chus salió a sentarse a la banqueta de su casa ubicada a la vuelta de la escuela José Domingo Guzmán. Tenía la costumbre de salir a ver pasar a la gente para matar el tiempo de ocio. Allá, a lo lejos, apareció doña Tana con sendas bolsas en las manos. Las trenzas, una a cada lado, se balanceaban casi violentamente de un lado a otro sobre su pecho a cada paso.

—Andá a traerme dos bolsitas de ricitos a la tienda de doña Carmen “del maíz”, mijo —Doña Chus sacó cincuenta centavos de su delantal, luego se los dio a su nieto.

Este tomó la moneda. Corrió a cumplir la orden de inmediato dando brincos.

—Buenas tardes, doña Chus.

—Buenas tardes, doña Tana. ¿Y qué tanto lleva ahí?

—Unas cositas que me regalaron. Ya ve cómo es de buena la gente conmigo.

—Ah, está bueno. Dios nunca lo desampara a uno.

—Eso es cierto, doña Chus, tiene razón.

Luego de un breve silencio, doña Tana se sentó en la banqueta cerca de doña Chus, lo cual era señal de una plática larga. Pero, de forma inexplicable, doña Tana vio dubitativa la montaña a lo lejos y suspiró.

—¿Qué le pasa, doña Tana?

—Figúrese —comenzó a hablar, como si fuera la pregunta esperada — lo que me contaron.

—A ver —apremió doña Chus, movida por la curiosidad.

—Pues le cuento: desde hace algunos días he estado algo preocupada. Ahí donde yo vivo es tranquilo. Nunca se ha oído nada malo. Pero últimamente, como a eso de las tres de la madrugada, viera cómo laten los perros. Se tiran como para donde está el montarral de atrás de la casa. Y a mí me da miedo. Varias veces he estado tentada de salir a ver, pero por babosa. Soy metiche, no mula —comentó, esbozando una fugaz sonrisa mostrando sus pocos dientes.

—Ay, no, qué es eso. Ni vaya a salir. De repente, Dios no lo quiera, le hacen algo.

—Por eso no he salido, aunque sí he querido. En eso estaba pensando hace unos días, cuando me encontré a la Rosita…

—¿La tamalera?

—Esa misma. Y me dijo: “usted en lo que está, doña Tana, ya le hubiera quitado los cheles de los ojos a los chuchos y se los pone, así va a poder ver lo mismo que ellos miran”.

—¿Será cierto, usted? —interrogó doña Chus.

—Pues no sé —contestó subiendo los hombros —. Hoy en la noche lo voy a hacer. Antes de irme a acostar le voy a quitar los cheles al Negro, va a ver. Después voy a esperar la hora.

—Ay, no. Tal vez no es cosa buena.

—En esta vida chingan los vivos, no los muertos —dijo, soltando una sonora carcajada.

Y ambas rieron.

—Eso sí es cierto. Siempre tenga cuidado, ¿oye?

—Sí. No se preocupe, doña Chus.

Como algo raro, doña Tana fue quien cortó la plática, como si se le hubieran agotado los chismes, algo totalmente imposible. Después se fue a paso lento. Doña Chus la vio desde la puerta perderse al doblar la esquina de la escuela.

Al siguiente día doña Tana no se presentó para llevar la venta al mercado. Doña Chus, preocupada, mandó a su nieto a buscarla.

—Mijo, haceme favor de ir a ver qué pasó con doña Tana, por vida tuya.

El niño, como si hubiera esperado ese momento para poder correr a toda velocidad, se aprestó de inmediato a cumplir con el favor requerido. Pasó un momento y luego regresó acompañado de doña Tana.