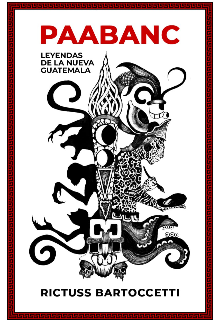

Paabanc, leyendas de la nueva Guatemala

La tacita de plata

Título: Ferrocarril de los altos

Biografía del autor

Nombre: Román Domingo Bethancourt Mazariegos

Lugar y fecha de nacimiento: Quetzaltenango, 20 de diciembre de 1906 - 29 de febrero de 1980

El túnel de Santa María, ubicado en el municipio de Zunil, era una maravilla moderna. Todo mundo se quedaba boquiabierto cuando se enteraban que no se había utilizado ninguna maquinaria para atravesar la sierra de Los Cuchumatanes, sólo dinamita y mano de obra. Esta vía fue hecha exclusivamente para el nuevo ferrocarril eléctrico, al cual le apodaron cariñosamente "El ferrocarril de los altos”. Fue un evento gratificante para todas aquellas personas beneficiadas por el mismo, tanto usuarios como para quienes vieron en el ferrocarril un medio de comercio para paliar su precaria situación.

Dentro de estas personas estaba doña Minga. No era fácil ni mucho menos bien visto ser una madre soltera con dos niños a su cargo, por tal motivo, siendo una mujer inteligente, supo aprovechar de inmediato la ocasión.

En cuanto supo del tren, puso manos a la obra. Fue al banco, solicitó un préstamo y ni tarda ni perezosa, compró sartenes, ollas y enseres para venderle comida a los viajeros poniendo en práctica sus dotes para la cocina. Todos los días se levantaba muy temprano para preparar chiles rellenos, pollo cocido, pacayas envueltas, frijoles y café. Luego, cuando sus dos niños estaban aún dormidos, se iba a la estación del tren para tratar de ganarse la vida.

Pero aunque la venta iba bien, no todo era “miel sobre hojuelas”. No era la única con la idea de vender en el tren para ganarse el pan de cada día; había muchas más personas. La clientela se fue dividiendo. Además, había puesto las escrituras de la casa heredada de su madre como garantía en el banco.

Poco a poco, debido a los gastos que nunca se detienen, se le fue haciendo más difícil pagar los intereses del banco. Llegó un día al extremo de recibir una notificación en donde se le informaba sobre el posible embargo en caso de no cumplir con las cuotas atrasadas.

Doña minga pensó por varios días en cómo darle la mejor solución al caso. Aguerrida como era, no estaba dispuesta a rendirse tan fácil. “Dios aprieta, pero no ahorca”, se repetía constantemente. Además, sus pequeños contaban sólo con ella para subsistir.

—No —dijo un día, limpiándose las lágrimas —, son babosadas. Necesito esforzarme más.

Y en una de tantas noches largas, le llegó la iluminación como una certeza.

—¡En lugar de desvelarme pensando, debo de hacerlo actuando! Voy a madrugar para alcanzar el tren de las tres y media de la mañana, a esa hora no llegan vendedoras a la estación y más de alguno ha de querer café o comer algo.

Al siguiente día puso en marcha su plan. Se acostó temprano y antes de la una de la mañana estaba alistando todo para irse a la estación del ferrocarril.

Antes de salir, se tomó un momento para contemplar a sus dos niños dormidos. Los arropó cuidando no despertarlos, les dio un beso a cada uno y los acarició por un momento antes de partir.

Era una madrugada fría de octubre. Por las desoladas calles no se veía ni un alma. Sólo ella con el canasto sobre el yagual en la cabeza. Caminaba cadenciosa, balanceando el peso de un lado a otro. En una mano llevaba un bote hermético grande con café y en la otra un banco donde ponía su “tapa”, como le llamaban al canasto donde llevaba la comida.

A esas horas se veía uno que otro guardia dando una vuelta ocasional entre bostezos. Llegó y se instaló en una esquina esperando el tren. Soplaba un viento gélido. Doña minga, de pie frente a su humilde venta, se arropó cruzando los brazos sobre el regazo, aunque el frío se le colaba por el vestido. Vio a uno y otro lado. Ya no se veía ni siquiera al guardia. Todo el ambiente parecía congelado, hundido en el sopor del sueño.

El tiempo pasaba. Doña Minga quiso preguntarle la hora a los veladores, pero estarían durmiendo, de seguro, de lo contrario ya habrían dado muestras de vida. Decidió esperar sin molestar a nadie. De igual forma, el tren debía de llegar en cualquier momento.

No se equivocaba. Vio con alegría cuando aparecía a lo lejos la inconfundible luz delantera del tren. Le quitó el nailon protector a su venta, alistó las tortillas y se dispuso a esperar. A lo lejos se escuchó el aullido de la locomotora anunciando su llegada. Pero, para su sorpresa, ningún guardia de la estación salió a recibir al tren. Ya para ese momento la locomotora pasaba lentamente frenando para bajar a sus tripulantes.

Según contó doña Minga después, el tren paró tan poco tiempo que apenas se daba abasto para la cantidad de clientes. Luego reflexionó en lo extraño de las personas y notó que todos los tripulantes volvieron a subir. Ni uno solo quedó en el andén. Era algo raro, ciertamente, pues siempre bajaba gente en Zunil a cualquier hora. Si hubiera sido más observadora, habría visto más detalles uniéndolos en una serie de sucesos imposibles y por demás caprichosos.

Cuando ya habían subido, una señora muy blanca, se podría decir pálida, se asomó por una ventana extendiéndole una taza a doña Minga.

—¡Doña Minga! —gritó, con la taza en la mano.

Ella acudió de inmediato al llamado comprendiendo su petición. Corrió por la taza y luego fue a llenarla de café. Regresó como pudo, pero el tren ganaba velocidad y le fue imposible regresar la tacita.

—Bueno —pensó —, ya ni modo.

Se tomó el café a sorbitos mientras arreglaba todo de nuevo dispuesta a retirarse. De pronto una voz la sobresaltó.

—¡Doña minga, buenos días! ¿Y eso que anda tan temprano por aquí? —le interrogó un guardia que se había despertado a hacer la ronda.

—Al que madruga, Dios le ayuda.

—Ah, eso está bien, usted. La felicito —y viendo a doña Minga recoger sus cosas dispuesta a marcharse, agregó —. Y no va a esperar el tren de las tres y media, me va a decir.

—¿El tren? Pero si ya pasó.