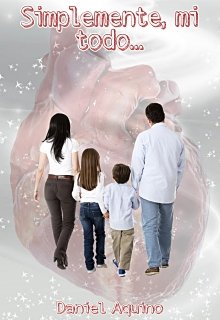

Simplemente, mi todo...

Simplemente, mi todo...

El escenario estaba expuesto a la merced de mis sueños, como si se tratara de un plan perfecto; y el corazón sabía cuándo debía de latir… Aquella inconmensurable dicha era el galardón más asequible y humano que se había puesto en mis manos —lo pensaba, yéndome muy lejos, pero consciente de mi realidad—.

No hubo vicisitud que me turbara; mas, todo era exacta tranquilidad, esa que en mi alianza fue el vínculo entre la complacencia de todo lo que conocía.

Lo más hermoso e inefable de mi todo era ser el ente de lo que a mi alrededor emanaba: un sinnúmero de abrazos que me llenaban de amor; palabras tan intensas que salían de mi linaje, cuando me decían: “Te amo, papá”; y esos momentos que compartía en armonía, esos que te dan eterna vida.

Ahora, somos los que nos sentamos a beber de la taza de la felicidad.