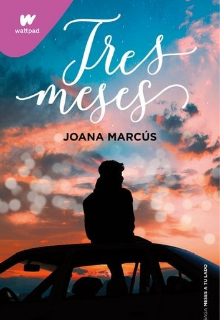

Tres meses

Cap. 7: El club de las tumbonas

Sabía que vivir con Jen me gustaría, pero no imaginé hasta qué punto.

A ver, yo era muy sociable, pero no me gustaba pasar mucho tiempo con

una misma persona; desde pequeño, siempre me había aburrido muy rápido

de todo. Todavía recordaba las mil actividades extraescolares a las que me

había apuntado sin que ninguna llegara a llenarme, y todas las veces que

alguien había dejado de gustarme porque, en cuanto lo tenía, perdía el

interés.

Por eso me sorprendía tanto lo de Jen.

Pasábamos mucho tiempo juntos, muchísimo… Aun así, no me cansaba

de ella.

Habíamos alcanzado ese delicado punto en el que, quizá, debería

empezar a asustarme.

Detestaba las rutinas, pero la que compartíamos me gustaba; desayunar

juntos en la barra de la cocina, ir y volver de la universidad, turnarnos para

elegir las cenas y las películas, irnos a dormir, y vuelta a empezar.

También me gustaban los detalles que había ido descubriendo en nuestra

convivencia. Por ejemplo, que la primera noche no fue la única que habló en sueños. A veces no se entendía nada, otras veces entendía más de lo

pertinente y me veía arrastrado a un debate interno sobre la moralidad de

quedarme escuchando un poco más.

A todo ello se le sumaban otros aspectos: no soportaba irse a dormir si la

habitación no estaba ordenada, con los armarios cerrados y las cortinas

echadas. Yo, por supuesto, no me atrevía a salir de casa sin hacer la cama;

desconocía si se enfadaría en caso de encontrársela tal cual, pero prefería no

comprobarlo. Daba más miedo que Sue cuando le tocaban un cojín.

En cuanto a comida, le gustaba la pizza barbacoa. Qué asco. Tan perfecta

y con un gusto tan malo. La comida tailandesa, en cambio, era un no

rotundo. La griega tampoco le entusiasmaba demasiado. La que más

disfrutaba era la italiana y, en ocasiones, la china. No desayunaba mucho,

pero le gustaban las tortitas porque de pequeña su padre las cocinaba para

ella y sus hermanos. Los gofres, en cambio, se añadían a su lista negra, y

más aún si se acompañaban de salsas dulzonas.

Por otro lado, cuando le tocaba escoger películas, solía ir a por las

comedias románticas, los dramas o algo similar; que a nadie se le ocurriera

poner algo mínimamente tenso o tenebroso, porque se pasaba el rato con la

cabeza escondida bajo la manta.

Otra cosa que no le gustaba eran sus gafas. Odiaba que le dijera que le

quedaban bien, porque, según ella, contaba entre las mentiras piadosas y no

lo soportaba. Para compensarlo, sí que le encantaba que le prestara mi ropa

para dormir; ya prácticamente todo lo que usaba para estar por casa era mío,

y a mí no me molestaba en absoluto. Will no nos hacía mucho caso, pero

Sue aprovechaba cada oportunidad habida y por haber para burlarse de mí.

Sus comentarios más destacados se parecían a «límpiate las babas, que

luego tengo que fregar yo» o «me llegas a mirar a mí así y te meto un dedo

en el ojo». Siempre muy cariñosa.

Sin embargo, me daba igual, porque todas esas cosas se iban

desarrollando junto con la relación entre Jen y yo. No estábamos tan cerca como me gustaría —ya quisiera yo—, pero sí que nos teníamos mucha más

confianza que antes. Tocarnos ya no nos resultaba tan raro, y aunque solía

tratarse de un contacto corto e inocente, me ponía de buen humor para todo

el día. Al mirar películas, por ejemplo, ya siempre nos acomodábamos bien

juntos; la única noche que no quiso fue una en que bromeé sobre la monja

malvada, pero pocas eran las veces en que no había contacto alguno.

No obstante, lo que más me gustaba era que me permitiera ligar con ella.

Podía soltarle los comentarios que me vinieran en gana, porque ya no se

escandalizaba. Todo lo contrario: sonreía, enarcaba una ceja, me acallaba

con algún comentario mordaz y me dejaba plantado. Yo, por mi parte, me

quedaba mirándola, suspiraba y luego recibía con resignación el comentario

burlón de Sue.

Pero… todo cambió con la maldita visita de Lana.

Hacía días que Jen me evitaba. Apenas me miraba, apenas me hablaba y,

desde luego, no me tocaba ni con un palo. Una noche ni siquiera cenó en el

piso, sino que se marchó con un amigo. ¡Un amigo! ¿Quién era ese amigo?,

¿uno de su clase? Había dicho que se llamaba Curtis. Puto Curtis. Qué mal

me caía. ¿Desde cuándo salía a cenar con él? Y, sobre todo, ¿desde cuándo

me lo hacía saber de ese modo, como si lo hubiera planeado

específicamente para joderme?

No pretendas que no había funcionado.

No estaba acostumbrado a los celos, pocas veces en mi vida le había

dado tanta importancia a alguien como para sentirlos, pero esos días me

bastaron para descubrir que los odiaba. Cada vez que Jen me lo

mencionaba, me entraban ganas de darme un cabezazo contra la pared. Y

estaba de muy mal humor, claro. No solo con ella, sino con todo el mundo.

Aun así, lo soporté medianamente hasta el día en que abrí la puerta de

casa y oí su risa, la risa de Jen. Me quedé plantado en el umbral, confuso.

Algo raro sucedía, porque normalmente no se reía con tal descontrol. Fruncí

el ceño y, tras dudar unos segundos, entré en el salón.

Y menuda escena me encontré.

Mike y Sue, tirados en el sofá, se reían a carcajadas, mientras que Jen

estaba sentada en el sillón con las piernas en el respaldo y la cabeza

colgando.

—¿Qué está pasando aquí? —espeté, mirando muy específicamente a

Mike.

Siempre que había un problema, él estaba involucrado. Qué casualidad

más inesperada.

Nótese el sarcasmo.

El olor ya me brindaba una pista, pero los tres pares de ojos rojos me lo

confirmaron: un porro. Sabiendo lo que me había costado salir de ese

mundo de mierda…, ¿cómo podía ser tan estúpido?

Mi hermano soltó una risita.

—No sé… de…, eh…, qué… estás hablando.

Tenía una cerveza en la mano, y cada vez que intentaba abrirla hacía una

pequeña pausa. Ese simple gesto ya logró acabar con la poquita paciencia

que me quedaba. Se la quité de un manotazo y la planté sobre la mesita.

—¿Quién te crees que eres para entrar droga en mi casa? —musité,

furioso.

—¿Droga? ¿Qué droga?

Jen y Sue se rieron con disimulo. O eso intentaron, porque resultaba

bastante obvio.

—¿Te crees que no sé a qué huele la marihuana? —le espeté a Mike.

—También es mi casa —me recordó Sue—. Y la de Jenna.

—Eso, eso —dijo la aludida.

Al oírla supe que iba muy fumada. Ya no sabía si matar a Mike, sacudir a

Jen o darme, finalmente, ese esperado cabezazo contra la pared. La miré

fijamente, y ella enrojeció un poco.

—¿Has drogado a Jen? —pregunté, agotado, a mi hermano.

Sue soltó la enésima risita.