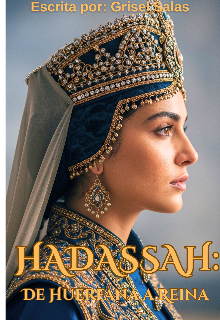

1. Hadassah: De Huérfana a Reina

Capítulo 10: La Firmeza de Mardoqueo.

*****👑*****

Pasaron los años, y una aparente calma se había asentado en el corazón del reino persa. La reina Ester reinaba con gracia y sabiduría a la diestra del rey Asuero, y su nombre era mencionado con cariño y respeto en cada rincón de Susa, la capital.

La gente la amaba por su bondad y su compasión. Sin embargo, no todo corazón dentro del palacio latía con la misma pureza. Las sombras de la ambición y el rencor aún se cernían sobre algunos.

Un hombre llamado Hamán, hijo de Hamedata, de linaje agaguita, comenzó a ascender con una rapidez asombrosa en la corte. Era un individuo astuto, un estratega implacable, y sabía cómo ganarse los favores del rey con palabras cuidadosamente medidas y actos calculados que siempre lo ponían en buena luz.

Asuero, confiando ciegamente en su destreza administrativa y su aparente lealtad, lo nombró primer ministro, una posición de poder inigualable, colocándolo por encima de todos los príncipes, gobernadores y consejeros del vasto imperio.

El decreto real, emitido con la solemnidad que correspondía a una orden del monarca, fue claro y resonó en cada pasillo:

—Desde hoy, todos en el palacio, únicamente a excepción de mi, deberán inclinarse y postrarse ante Hamán. Es mi voluntad, y nadie está exento de cumplir este mandato —había dicho el rey Asuero con la autoridad de su voz.

Los rumores corrieron como fuego incontrolable entre los muros del palacio, avivados por el asombro y la preocupación. En cada pasillo, en cada esquina del jardín, se murmuraba el nuevo y exigente mandato.

Al día siguiente, cuando Hamán cruzó las majestuosas puertas del recinto real, una figura imponente y altiva, los siervos, los soldados y los altos funcionarios bajaron la cabeza y doblaron las rodillas con una sumisión casi servil… todos, menos uno.

Mardoqueo.

Firme como un roble centenario, permanecía erguido en su lugar habitual en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada serena, desafiando implícitamente el edicto. No había miedo en sus ojos, solo una quietud inquebrantable.

—¿No oíste el edicto del rey? —le susurró con urgencia uno de los siervos que estaba a su lado, visiblemente nervioso—. ¡Tienes que inclinarte ante el ministro! Es una orden real.

—No lo haré —respondió Mardoqueo sin titubeos, su voz baja pero llena de una convicción inquebrantable.

—Pero es una orden directa del rey Asuero —insistió otro, con la frente arrugada por la inquietud—. ¿Acaso quieres morir por desobediencia? Sabes lo que sucede a quienes desafían al monarca.

Mardoqueo los miró con calma, pero con una firmeza que heló el ambiente alrededor de ellos.

—Soy judío. —Declaró, y el peso de esas dos palabras llenó el aire—. No me inclinaré ante un hombre descendiente de Agag, enemigo eterno de mi pueblo y de mi Dios. No doblaré mis rodillas ante un adversario de Jehová. Mi lealtad es al Altísimo.

Los demás siervos se miraron entre sí, desconcertados y atemorizados por la audacia de Mardoqueo. Día tras día, volvían a insistirle, tratando de convencerlo de su peligrosa obstinación.

—¿Por qué desobedeces el mandato del rey? —le preguntaban una y otra vez, con desesperación creciente—. ¿No sabes lo que eso puede costarte? ¿Acaso valoras tu vida tan poco?

Pero Mardoqueo permanecía impasible, como si sus pies estuvieran plantados sobre roca, inamovible, su fe anclándolo.

Finalmente, uno de ellos, fastidiado por su inquebrantable terquedad y buscando quizás un favor con el nuevo ministro, susurró con malicia contenida:

—Hagamos correr la voz. Veamos qué dice Hamán cuando lo sepa. Esto no se puede tolerar.

Y así fue. La noticia de la insolencia de Mardoqueo voló, como una flecha envenenada, directamente a los oídos de Hamán.

*****👑*****

A los oídos de Hamán llegó la noticia de que uno de los funcionarios del palacio, un insignificante judío, desobedecía el mandato real y se negaba a inclinarse ante él.

Al principio, pensó que era una exageración, un rumor infundado… pero la curiosidad, teñida de un incipiente orgullo herido, lo picó como un aguijón. Así que al día siguiente, decidió pasar por las puertas reales con paso lento y una mirada alerta, su ego esperando ser alimentado por la sumisión general.

Sus ojos, calculadores y fríos, recorrieron a los que lo saludaban con reverencias exageradas… hasta que lo vio. Un solo hombre, en medio de la multitud postrada, permanecía en pie, desafiante, con la frente alta y sin el más mínimo temor en su semblante.

Mardoqueo.

Hamán lo miró fijamente, sus ojos negros clavados en el judío. Mardoqueo no apartó la vista, sosteniendo la mirada con una calma imperturbable.

Una sonrisa helada, que no alcanzaba sus ojos, se formó en los labios del ministro. No dijo nada en ese momento. Siguió caminando con aparente calma y dignidad… pero por dentro, su sangre hervía de furia. La afrenta era inaceptable.

—¿Quién es ese hombre? —preguntó más tarde a sus asistentes, con una voz que, aunque controlada, llevaba un matiz de peligrosidad.

—Se llama Mardoqueo, mi señor. Un funcionario de las puertas del palacio. Es judío. Y se niega rotundamente a postrarse ante usted, alegando su fe.

—¿Judío? —repitió Hamán, su voz cargada de un desdén que no pudo ocultar—. ¿Y cree que su fe lo hace superior a mí, al gran ministro de Persia? ¡Qué insolencia!

—Mardoqueo dice que postrarse ante usted sería ofender a su Dios, el Altísimo —dijo uno de los sirvientes, nervioso ante la creciente ira de su señor.

Hamán frunció los labios con fuerza, meditando en silencio, su mente retorciéndose con pensamientos vengativos. Su orgullo herido, la humillación pública, comenzaba a transformarse en un odio virulento. No solo hacia Mardoqueo, el individuo que lo había desafiado… sino hacia todos los que compartían su sangre y su fe, hacia todo el pueblo judío. Una antigua animadversión agaguita resurgía con fuerza.