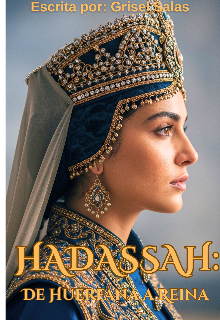

1. Hadassah: De Huérfana a Reina

Capítulo 12: El Rayo de Esperanza.

*****👑*****

Para Mardoqueo cada día que pasaba, el peso de la sentencia de muerte que pendía sobre su pueblo lo ahogaba más, como una soga que se tensaba.

Las calles de Susa, que antes vibraban con vida, ahora se llenaban de rumores sombríos, de susurros de terror y del llanto silente de los rostros judíos que se oscurecían, temiendo lo peor: la aniquilación.

Cubierto de tela de saco y ceniza, símbolos ancestrales de luto y desesperación, Mardoqueo recorría la ciudad lamentándose a voz en cuello, su dolor tan público como inquebrantable.

No sentía miedo al escarnio ni al castigo; su clamor no era de debilidad, sino de una resistencia profunda, una protesta ante el cielo y la tierra.

Y entonces, en medio de su angustia, un pensamiento, un rayo de comprensión, atravesó la oscuridad de su mente. Tal vez, solo tal vez… Ester había sido puesta en ese lugar exacto por un propósito más alto, divino. Para este preciso momento. La semilla de una esperanza audaz germinó en su corazón afligido.

Las noticias de su duelo público y desgarrador no tardaron en llegar a los aposentos reales. Las sirvientas y los eunucos entraron al cuarto de Ester con el rostro pálido y la voz entrecortada por la angustia y el miedo.

—Reina mía —dijo una de ellas, sus ojos grandes por la conmoción—, el señor Mardoqueo... está fuera del palacio, en la plaza principal, vestido con ropas de luto. No ha comido, no ha dormido… llora a gritos, sin importarle la gente.

El corazón de Ester dio un vuelco doloroso, una punzada de pánico la atravesó.

—¿Mi tío? —preguntó, su voz apenas un hilo—. ¿Qué le ha pasado? ¿Está herido? ¿Ha sufrido algún daño?

—No, mi señora. Pero algo terrible ocurre. Su angustia… no es fingida. Es un lamento tan profundo que hiela la sangre.

Ester se levantó de inmediato, su preocupación palpable, y mandó a buscar las mejores vestiduras limpias y suaves. Quería aliviarlo, aunque fuera un poco, devolverle la dignidad que el dolor le había arrebatado.

—Llévenle esto —dijo con suavidad, entregando las ropas a los sirvientes—. Que deje ese saco… Que se cubra como corresponde, con la dignidad que merece.

Pero poco después, los sirvientes regresaron con las prendas intactas en las manos. Bajaron la mirada, avergonzados y resignados.

—No las aceptó, reina Ester. Las rechazó.

Ella apretó los labios. La inquietud se tornó rápidamente en un miedo frío y creciente.

—¡Hatac! —llamó con voz firme, la urgencia resonando en cada sílaba.

Otros de su eunuco, su hombre de confianza, apareció enseguida, con su habitual discreción.

—Mi señora.

—Ve ahora mismo a la plaza de la ciudad. Encuentra a Mardoqueo. Pregúntale qué sucede. Qué es eso que lo atormenta de tal manera. Y no vuelvas sin respuestas claras.

Hatac asintió con respeto, comprendiendo la gravedad del encargo. Sin demorar un segundo, salió a cumplir su misión, sus pasos resonando con la urgencia del momento.

En la plaza, bajo el sol ardiente del mediodía que bañaba Susa, Mardoqueo seguía firme en su duelo. Su cuerpo estaba cubierto de ceniza, su rostro tenso por la angustia, sus ojos enrojecidos y cansados. Cuando vio a Hatac acercarse, su postura se irguió, a pesar del dolor.

—¿La reina te ha enviado, Hatac? —preguntó, su voz rasposa por el llanto, pero con un matiz de esperanza.

—Sí, señor. Quiere saber qué ha sucedido. ¿Por qué estás así, sumido en tal duelo público?

Mardoqueo lo miró a los ojos y habló sin rodeos, con la voz seca pero llena de una determinación inquebrantable. Cada palabra era un golpe.

—Porque nuestra gente está condenada a morir. Porque Hamán ha comprado el silencio y el consentimiento del rey. Diez mil talentos de plata ha ofrecido… para vernos a todos muertos. Para exterminar a cada judío del reino.

Hatac abrió los ojos, incrédulo, su rostro se palideció.

—¿Qué…? ¿Qué estás diciendo, Mardoqueo?

Mardoqueo le extendió un rollo de papiro, sucio y arrugado por sus lágrimas. Las letras eran claras, inconfundibles: el terrible decreto, con el sello del rey, ya se había publicado en Susa y se enviaba a todas las provincias.

—Esto es real, Hatac. Esto no es un rumor. Esto es la sentencia de muerte para todos nosotros —dijo Mardoqueo, con voz grave y solemne—. Llévale esto a Ester. Muéstraselo. Explícaselo con cada detalle. Y dile… que debe ir ante el rey. Que debe suplicarle, no por nosotros, no por mí… sino por la vida de su propio pueblo, por su propia vida.

Hatac asintió, tomando el rollo con manos temblorosas.

—¿Puedo decirle algo más de tu parte, señor Mardoqueo?

—Sí. Dile que quizá quizá fue para este tiempo que ella fue puesta como reina. Que su coronación no fue una casualidad.

Y sin decir más, con la pesadez de mil años sobre sus hombros, Mardoqueo se alejó entre la multitud doliente, dejando al eunuco con el corazón golpeando fuerte en el pecho, abrumado por la inmensidad de la verdad.

*****👑*****

Hatac regresó al palacio con el rostro sombrío, el peso del decreto y las palabras de Mardoqueo aplastándolo. A medida que recorría los suntuosos pasillos, su corazón estaba cargado de una profunda inquietud.

Todos en el servicio real querían sinceramente a la reina Ester. No solo por su innegable belleza o su nueva nobleza, sino por su bondad innata, su humildad y el cariño genuino con el que trataba incluso al más pequeño y humilde de los siervos.

Ver a Mardoqueo, su tío y protector, vagar por la ciudad vestido de saco y cubierto de cenizas, gritando con amargura frente a las puertas del palacio… le había helado el alma. Era un presagio de la catástrofe.

Al entrar en sus aposentos, encontró a Ester de pie, frente a una de las ventanas, mirando al horizonte con una expresión tensa, como si ya presintiera la desgracia. Al ver a Hatac, se giró de inmediato, sus ojos ansiosos.