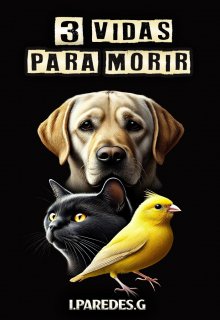

3 Vidas para morir

Introducción (El legado de Don Pablo)

La granja de los Jiménez solía ser un lugar lleno de vida y alegría, donde los animales eran tratados con respeto. Sin embargo, todo cambió cuando la madre de Ricardo falleció de forma repentina. Desde entonces, la granja se convirtió en un infierno, tanto para los animales como para el pequeño de seis años.

Don Pablo Jiménez se transformó en una figura intimidante. Su voz retumbaba con fuerza en la finca, y sus ojos, fríos y calculadores, bastaban para desarmar a cualquiera. Las palabras «compasión» o «debilidad» no formaban parte de su vocabulario.

Ricardo, quien había heredado de su madre una profunda compasión hacia los animales, tuvo que acostumbrarse a ver cómo su padre sacrificaba a los animales sin el menor resquicio de resentimiento.

—¿Lo ves, Ricardo? —dijo mientras limpiaba la hoja ensangrentada en su delantal—. Este animal no era útil. En esta vida, si algo no sirve, se elimina. Es así de simple.

Era un animal muy joven, con apenas unas semanas de vida, que no había cumplido con las expectativas de peso.

Ricardo sintió un nudo en la garganta mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. No pudo contener el llanto, a pesar de querer demostrar fortaleza.

—¡Los hombres no lloran, Ricardo!

Aquel día marcó el comienzo de una lección que su padre le repetiría hasta la saciedad. La utilidad y el dinero era lo único que importaban, tanto en los negocios como en las personas.

Don Pablo no toleraba errores, y mucho menos rebeldía. Cada vez que Ricardo intentaba protestar o cuestionar sus decisiones, se encontraba con la mano dura de su padre.

Una vez, cuando olvidó cerrar un portón y dos novillos se escaparon al pastizal, su padre le obligó a matarlos.

—Lo siento... Perdonadme... —murmuró Ricardo con la voz entrecortada.

—¡Un Jiménez no pide perdón! ¡Hazlo y aprende!

Eran acciones que Ricardo, a su corta edad, no podía comprender.

Aunque creció sometido a infinidad de castigos, el que más le hizo sufrir fue la indiferencia. Cada vez que Ricardo intentaba mostrarle un logro, algo que le hiciera sentir orgulloso, Don Pablo apenas le lanzaba una mirada fugaz.

—No es suficiente —decía casi siempre.

Esa frase, más que cualquier otra, se le grabó en la mente como un eco que nunca desaparecería.

A los trece años, comenzó a entender que, si quería sobrevivir en el mundo de su padre, debía dejar de intentar complacerlo y empezar a imitarlo. Aprendió a ocultar sus emociones, a justificar la crueldad como un medio necesario para alcanzar sus objetivos. Con el paso del tiempo, las lecciones de Don Pablo pasaron de ser imposiciones a convertirse en una filosofía de vida.

Para Ricardo, el mundo se transformó en un tablero donde cada pieza debía tener su propósito, y los sentimientos se convirtieron en un lujo que no podía permitirse.

Cuando murió su padre y heredó Lecheras Jiménez S.A, ya no quedaba ni rastro del niño que temblaba al ver morir animales. En su lugar, había un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa por mantener el imperio que su progenitor le había construido.