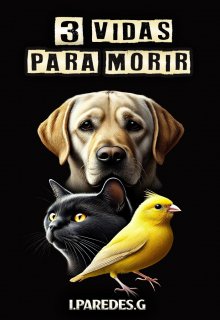

3 Vidas para morir

Capítulo 3 (Amistades bajo fuego)

A la mañana siguiente, Misael fue el último en bajar a desayunar. Arrastraba los pies, con el peso de la noche anterior todavía colgado sobre sus hombros.

—¿No tienes hambre? —le preguntó su madre al ver que no tocaba el plato.

Él negó con la cabeza, mientras Lara hacía rodar migas de pan sobre la mesa, que después introducía en la jaula del canario.

—Si no quiere desayunar, déjale —intervino Ricardo, seco como siempre—. Cuando vuelva del colegio, ese mismo plato le estará esperando, y no probará otra cosa hasta que se lo acabe.

Alzó la mirada a su hijo, examinándolo discretamente, buscando algún rastro del golpe de la noche anterior. Satisfecho al no ver ninguna marca evidente, tomó un sorbo de café.

—Lara, te he dicho que dejes de darle pan al pájaro —advirtió Lucía con tono cansado.

—Solo son migas, mamá —respondió la niña con una sonrisa inocente—. ¡Come, Pidgey!

Pidgey era el canario que Lara había recibido de su abuela hacía tres años, cuando la metieron en una residencia. Era su compañero más fiel, al que hablaba como si pudiera entenderla.

—¡Estoy harto de ese bicho! —gruñó Ricardo, arrugando el ceño—. Como sigas ensuciando la casa con esas migas, tiraré al pajarraco al contenedor de la basura —Untó una magdalena en el café—. ¡Lucía, debiste haber impedido que tu madre le regalara ese bicho!

Lara levantó la vista con los ojos abiertos de par en par, aterrorizada.

—¡Ni en broma! —protestó, abrazando la jaula, como si pudiera proteger a Pidgey de su padre.

—No me pongas a prueba, Lara. ¿Quieres comprobarlo? —replicó con voz cortante.

Lucía suspiró, cansada de la tensión que parecía no darles tregua.

—Déjala en paz, Ricardo, es solo un canario —intentó intervenir, pero el hombre ya había desviado su atención hacia otro asunto.

—Nora debería haber llegado hace más de una hora —murmuró mientras movía nervioso la pierna derecha—. ¿Te ha llamado?

Antes de responder, su mujer tragó las pastillas para la ansiedad recetadas por el médico.

—Sí, me llamó —respondió al fin—. Me dijo que llegará más tarde.

—¿Y por qué?

Lucía hizo una pausa antes de contestar, con los dedos tamborileando sobre la mesa.

—Ayer se le murió el perro —resopló—. Me pidió el día libre, pero le dije que no.

Ricardo asintió, satisfecho.

—Bien hecho, cariño. Querer faltar al trabajo por un chucho… La gente cada día está más loca.

De pronto, el timbre de la puerta los sobresaltó.

—¿Nora? —gruñó, irritado—. ¡Usa la llave!

Unos segundos después, la criada entró en casa. Nora, chilena de nacimiento y al servicio de la familia desde hacía diez años, mostraba un semblante pálido. Su cuerpo parecía temblar bajo el peso de algo invisible.

—¿Qué te ocurre? —preguntó Lucía, acercándose a ella con cautela—. No me dijiste que estabas enferma.

Nada más terminar la frase, Nora se derrumbó en sus brazos.

—¡Llevaba catorce años conmigo! —sollozó—. ¡Ayer, al mediodía, dejó de respirar de repente!

Misael y Lara la miraron con una mezcla de compasión y tristeza. Para ellos, la criada era casi como una tía cercana, aunque sabían que la relación que mantenía con sus padres era mucho más fría.

—¡Por el amor de Dios, Nora! —exclamó Ricardo—. ¿Pretendes faltar al trabajo por la muerte de un perro? Este país necesita empleados que sepan diferenciar la vida real de las emociones infantiles.

La trabajadora levantó la vista, con los ojos enrojecidos por el llanto.

—Para mí no era solo un perro, señor. Era mi compañero, mi hermano… —dijo entre sollozos, con un leve acento chileno que siempre había sido motivo de burla por parte de Ricardo—. Me siento mareada, no sé si podré…

El hombre, indignado, golpeó la mesa.

—¿Sabes cómo se te va a pasar la tontería? ¡Trabajando! —sentenció.

Las lágrimas de Nora encogieron el corazón de Misael, que observaba desde su silla cómo la mujer intentaba recomponerse mientras recogía la vajilla. Sintió un impulso de levantarse y ayudarla, al menos llevándole su plato. Pero la sombra alargada de su padre, sentado a pocos metros, lo inmovilizó. Sabía que un solo movimiento podría desencadenar en otra explosión de ira.

Con un nudo en el estómago, Misael bajó la mirada y se levantó en silencio, dejando el plato sobre la mesa. Sus pasos resonaron por el pasillo mientras se alejaba, buscando escapar de aquel ambiente opresivo.

Mientras tanto, la sirvienta, aún con los ojos enrojecidos, se esforzaba por recoger los restos del desayuno. Ricardo, indiferente a su sufrimiento, cogió el móvil que vibraba sobre la encimera y respondió con su habitual brusquedad.

—Dime, Ramón —dijo sin preámbulos.

Lara, ajena al contenido de la llamada, se acercó a Nora, y con un gesto tímido, acarició su cintura como muestra de apoyo. La criada le devolvió una sonrisa débil, agradeciendo en silencio aquel pequeño acto de bondad en medio de la tormenta.