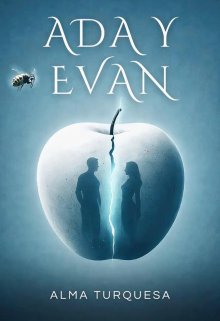

Ada Y Evan

1. PRISIONERA

Estaba sentada dentro de mi patrulla contemplando el desierto, y pensaba: "En el exilio mis demonios no pueden alcanzarme, pero igual se ríen de mí".

Bueno... quizá exilio era una palabra que le quedaba demasiado grande a aquel trabajo de porquería.

Recuerdo que, cuando mis padres murieron, deseé que aún existiera la presa de los Grandes Lagos o a alguna de las canteras, donde pudiera perderme y no regresar jamás. Pero ya todo eso estaba clausurado. Tuve que conformarme con ser vigilante y poder salir de La Catedral unas horas al día. Afuera lograba olvidar, al menos por un rato.

De diez a dieciocho treinta, patrullaba la zona exterior mientras todos dormían. Luego volvía a casa y dormía mientras todos seguían con su vida. Así no molestaba a nadie y nadie me molestaba a mí.

Hubiera dado lo que fuera porque el mundo aún fuera como en las enciclopedias de historia de mi madre. Que uno pudiera coger una maleta, meter el alma rota adentro y marcharse a otro lugar a sanar, a olvidar, a empezar de nuevo. Pero en mi termitero no había forma de escapar. Uno era prisionero de los mismos lugares y de las mismas personas durante toda la vida. Aunque doliera, aunque lo odiara.

"El exterior es peligroso", solía decir mi padre. Y después de dos años trabajando fuera de la colonia, yo también lo creía.

Había visto tormentas eléctricas, inundaciones, tornados, huracanes, tormentas de arena, heladas, plagas... Sabía que toda esa belleza podía volverse letal en un segundo.

En más de una ocasión tuve que refugiarme en los búnkeres de emergencia. Y estando allí, olvidada con otros pobres diablos como yo, a veces admiraba a quienes eran lo suficientemente responsables como para tomar la píldora negra y dejar de ser una carga para la comunidad.

Dejar este mundo voluntariamente era casi una obligación social para personas poco importantes como yo. A muchos incluso les parecía algo heroico. A mí no. No sé bien por qué. Tal vez porque, al salir, aún con mis pies hundidos entre escombros, mi corazón ardía al ver La Catedral.

Yo estaba en ruinas, el mundo también, pero seguía aferrándome a lo poco que me quedaba. Dentro de aquellos edificios vivían las personas que más me importaban: Ángela, mi hermana; Douglas, su esposo; y Peter, aunque ya no estaba segura de si él me seguía queriendo. No podía culparlo, yo siempre alejaba a todos.

El sol comenzó a tornarse naranja. Era una tarde tranquila de marzo. Me dirigí a la zona de observación para esperar el último escaneo. Mi reemplazo aún no llegaba, pero el protocolo era claro: la revisión debía ser puntual.

El vigía de la torre me indicó que iba a iniciar, y unos segundos después vi el progreso del escaneo por las pantallas de mi patrulla: los sensores y las cámaras del perímetro cuatro no habían captado actividad anormal en las últimas horas, por lo que las minas del perímetro tres permanecían desactivadas. El alambrado del perímetro dos estaba en buen estado, y el muro del perímetro uno, igual. El reporte climatológico indicaba que las condiciones serían estables en las próximas horas y que el riesgo de daños materiales era mínimo.

Después apareció la única pregunta que me correspondía contestar:

—¿Tiene el agente M-once alguna observación que agregar? — Presioné "No" y en automático se descartó la exploración del perímetro cinco.

Básicamente, ese era mi trabajo: conducir una y otra vez a lo largo de la zona asignada, para poder responder "sí" o "no" cada dos horas.

Terminé y me dirigí al portón para ingresar de vuelta a la colonia, pero mi compañero seguía sin aparecer. Esperé de mala gana, ya estaba harta, pero no podía dejar el puesto hasta que él llegara.

La espera y el cansancio me pusieron tensa. Como el sol había bajado casi por completo, decidí quitarme la odiosa máscara de protección solar. En cuanto me saqué el casco, escuché un leve sonido, como de motores, viniendo del este.

Era raro. No sonaba como ninguno de nuestros vehículos. Además, los de mantenimiento comenzaban hasta después de las siete, y eran apenas las seis treinta y dos.

No me correspondía verificarlo, ya estaba fuera de mi horario, pero para evitar llamadas de atención, decidí revisar.

No captaba nada con los instrumentos. De hecho, probablemente ni habría oído aquel sonido si no me hubiera quitado el casco. Conduje en esa dirección, intentando confirmar, pero el sonido ya había desaparecido.

Entonces, decidí salir de la burbuja hermética que protegía mi motocicleta. Sabía que iba en contra del protocolo, pero igual me quité el casco para poder escuchar mejor. Nada. Solo el desierto y sus sonidos habituales.

Para entonces, estaba bastante oscuro, y mi visión se sentía mucho más cómoda. Recorrí el horizonte con la mirada, y de reojo capté un destello proveniente de una colina lejana. Me quedé quieta, observando, el resplandor volvió a aparecer, débil y fugaz. Automáticamente presioné mi guante para capturar la imagen sin darme cuenta de que todavía no me había vuelto a poner el casco. Idiota.

Me lo puse, apunté con la cámara del casco al mismo punto, pero esta vez no vi nada. La respiración se me aceleró. Hice un escaneo térmico. Nada. Tal como sospechaba, estaba demasiado lejos, fuera del rango de nuestros sensores.

Tenía la sensación de que algo no encajaba. Pero sin pruebas no había mucho que pudiera hacer. Mis superiores creían que la tecnología era más confiable que el instinto humano. No iban a escucharme.