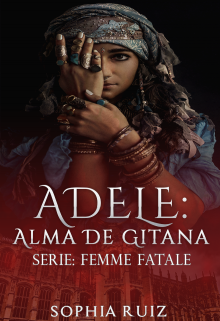

Adele: Alma De Gitana (serie Femme Fatale #4)

CAPÍTULO I

Adele caminó entre la gente del pueblo, resaltaba, inevitablemente, entre la muchedumbre con su cabello largo y castaño suelto en bucles, cayendo hasta su cintura, su falda azul intenso con manojos de galones que dejaba ver sus tobillos—uno de ellos adornado por una hermosa prenda de acero—, su corpiño tejido de lino teñido de blanco que era cubierto por un hermoso manto anudado que cubría sus hombros y su aura. Sí, eso era lo que hacía resaltar más a aquella hermosa joven de piel color durazno y ojos esmeraldas. Muy a pesar de que a leguas se notaba que era una «gitanilla» Adele tenía aquel brillo de bondad y alegría brillante que alumbraba cualquier lugar oscuro. Sin embargo, alguien que permanece mucho tiempo en la oscuridad, siempre le molestará la luz refulgente. La mayoría de los pueblerinos—quienes se hallaban sumidos en una terrible epidemia—no veían su presencia como más que una molestia. Gitanos, los gitanos siempre eran un problema andante donde se parasen, pensaban ellos.

Adele continuó su marcha, ignorando cualquier mirada de desprecio o escupitajo dirigido hacia a ella, ya acostumbrado a los tratos de algunos ignorantes, acomodó todas sus pertenencias en su valija improvisada tras su espalda. Caminó en dirección al puente que conectaba el pueblo con el castillo de Rutland, que estaba situado en una pequeña isla, rodeada por un lago. Cerró sus ojos y respiró profundo. Siempre se había sentido segura de sí misma cuando se trataba de cambiar destinos, pero en ese momento— que no tenía idea alguna con quién trataría—estaba nerviosa. Había caído en el usual temor de las personas que no podían predecir el futuro; el miedo a un futuro incierto.

La incertidumbre hacia lo desconocido y lo que se escapa a su comprensión.

Dio un paso, decidida, pero fue detenida por la voz de un hombre a sus espaldas.Giró sobre sus talones para observarlo y le sonrió.

—¿Por qué cruzará el puente hacia el castillo de Rutland? —inquirió el hombre con gravedad. Era alto, de cabello negro y facciones endurecidas.

—Vengo a.…visitar al conde de Rutland—El hombre la miró de arriba hacia abajo y sonrió incrédulo—. Lord Beaumont me conoce—aclaró ella al ver su escepticismo—. He venido para ayuda—

—Lárguese de aquí, gitana—dijo con desprecio—. Lord Beaumont no tiene tiempo para lidiar con fulanas o brujas farsantes. Lárguese de aquí, antes de que la obligue yo—se acercó amenazante. Adele le sonrió, comprensiva.

—Comprendo su reticencia, señor...

—George—expuso él con seriedad.

—George —sonrió gentil—. Su desconfianza es justificable, querido George, pero no voy con...esas intenciones que insinúa. Si me permite—

—Largo.

«Muy serio, de pocas palabras y algo desconfiado. También es muy hostil, pero no es irrespetuoso o me ve de forma malintencionada, lo que significa que es un hombre comprometido con su labor, cualquiera que sea esta. Lo más probable es que su labor sea evitar que desconocidos entren a los dominios del conde»—pensó Adele.

Volvió a sonreír, dispuesta a decirle que venía resguardada con las palabras de Bari Beaumont y su esposa Úrsula, pero un grito desgarrador ahogó sus palabras.

—¡Mi hijo! —ambos se giraron para ver a la mujer que no pasaba los treinta años, sosteniendo a un pequeño de unos cinco años aproximados. El pequeño tosía sin parar. Adele se acercó y respingó al ver que tosía grandes coágulos de sangre. George retrocedió, espantado y tapó su boca.

—¡Iré por Lord Beaumont! ¡Espere aquí! —La mujer no dejaba de llorar y de implorar ayuda, mientras todos se alejaban, aterrorizados. George corrió por el puente adoquinado. Debía avisarle a su señor.

Erick estaba en su habitación, leyendo y escribiendo cada cosa que fuese un dato importante para lo que su condado estaba padeciendo.

Ser nombrado conde por la abrupta renuncia de su primo al título era algo que jamás hubiese esperado en su vida. Amaba ser doctor, era su vocación y siempre se había imagino muriendo mientras la ejercía.

Siempre había pasado desapercibido, tenía respeto, pero nunca tuvo gloria o adulación alrededor suyo. Había sido un servidor desde que tenía uso de razón y el recibir demasiada atención de los demás le incomodaba en demasía. Las jóvenes se habían vuelto más insistentes y ni hablar de las casamenteras. Él había deseado siempre una esposa. Alguien que le quisiera, una flor inglesa y delicada que le brindara una vida tranquila, pero ahora, no sabía diferenciar entre los verdaderos sentimientos y las dobles intenciones de las mujeres que se le acercaban. Aquel brote de enfermedad, había sido devastador, sí, pero al menos le había permitido a Erick distraerse en otra cosa que no fuese su vida amorosa, los demonios de su vida pasada y la incertidumbre de su vida futura.

Se la pasaba leyendo los ensayos de médicos contemporáneos como William Budd, Jhon Snow y Edwin Chadwick, acerca de las pestes y las enfermedades infecciosas—ya que sospechaba que era quello lo que aquejaba a su condado— y había establecido reglas para evitar que la peste cobrase más vidas. Estudiaba cada libro y cada síntoma de cualquier enfermedad que existiese para intentar tratar y erradicar la peste que le estaba causando muchas pérdidas pérdidas, tanto humanas como económicas.

Entre ejercer su trabajo como médico y atender sus deberes como conde, se le iban los días.

La puerta fue tocada incesantemente y luego de un «Adelante» por parte suya, George entró agitado.

—¡Milord, un niño está escupiendo sangre! —Erick se levantó y tomó su maletín.

—Llévame de inmediato con él.

Fueron a caballo para ahorrar tiempo. George se detuvo en la entrada del puente—. Estaba aquí, junto con su madre—dijo él, frunciendo el ceño extrañado—.¡Ey! ¿Dónde se ha ido la mujer con el niño que tenía la peste? —le preguntó a uno de los pueblerinos.

#753 en Otros

#163 en Novela histórica

#2391 en Novela romántica

epoca victoriana, amistad amor romance violencia drama, aventura mujeres fatales

Editado: 02.11.2020