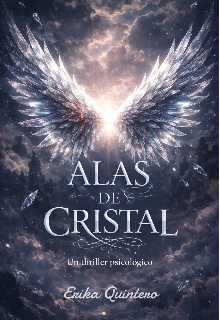

Alas De Cristal

CAPÍTULO 01

ANAIA

Hay días en los que simplemente despierto sintiéndome vacía. No triste, no cansada… solo vacía, como si algo dentro de mí se hubiera quedado atrás en un sueño que ya no podía recordar.

Me preparé café sin pensarlo mucho. Lo tomé tibio y a medias, como siempre. Me miré en el espejo antes de salir y no vi nada nuevo. Solo a mí: Anaia Franco, veintiocho años, psicóloga, especialista en trauma emocional. Profesional, dicen. Capaz de escuchar horas de dolor ajeno sin quebrarme. Como si eso fuera una habilidad… o una condena.

Trabajaba en un consultorio pequeño al norte de la ciudad. Nada elegante. Las paredes color hueso, un par de plantas de interior que sobrevivían conmigo desde hacía años y una repisa con libros que ni siquiera leía, pero servían de adorno. Algunos pacientes creían que el lugar era cálido. Otros decían que olía a lavanda y a paz. Yo solo sé que ahí todo estaba en pausa. Que mientras estaba allí, el mundo parecía menos caótico. Porque mi caos no hacía ruido, solo latía en silencio.

Mis pacientes llegaban con lo mismo que todos: pérdidas, traumas, ansiedad, una necesidad invisible de que alguien los mire sin prisa. Y yo los miraba. Los escuchaba. Me conectaba. No porque fuera mi trabajo, sino porque sabía lo que era no tener a nadie que lo haga.

Pero a veces me preguntaba si ayudar a otros a sanar era solo una forma de evitar mirar mis propias heridas.

Esa semana todo cambió. Era un miércoles 17 de mayo cuando recibí una llamada del Dr. Salinas, colega de profesión y viejo amigo de la universidad. Su voz sonaba tensa y apurada.

—Anaia, te necesito. Sé que estás llena de pacientes, pero esto es distinto.

Suspiré antes de responder. Siempee era distinto.

—¿Qué ocurre?

—Una fundación para jóvenes con adicción está buscando una psicóloga externa. Casos duros. Vidas al borde. Necesitan a alguien con tu enfoque humano.

Dudé. Mi consultorio era mi refugio. Mis reglas, mi espacio. Ir a una fundación implicaba caos, imprevisibilidad, energía pesada… realidad sin filtros.

—¿Y qué esperas que haga?

—Que vayas. Solo un par de veces por semana. Hay alguien que quiero que veas en particular. No ha dicho ni una palabra desde que ingresó. Intentó quitarse la vida hace dos semanas. Está roto.

Tragué saliva. No por el caso, sino por la forma en la que lo dijo. Como si “roto” fuera algo más profundo que una simple palabra clínica.

Accedí.

•••

La fundación era un edificio antiguo, de esos que fueron casas enormes y luego se adaptaron como podían. Su nombre era: Centro de rehabilitación Lumen Vitae. Significaba luz y vida. Olía a desinfectante y humedad. Había grafitis en las paredes del patio interior. Sonrisas forzadas. Miradas alertas. El dolor flotaba en el aire como un perfume que nadie podía quitarse.

Ese día solo fui a presentarme.

La directora me llevó a recorrer las salas, los talleres y el pequeño comedor. Me habló de normas, horarios e historias que no quise preguntar más a fondo. Lo anoté todo sin pensar mucho, tratando de memorizar rostros, pero sintiéndome como una extraña.

Hasta que pasé junto a una sala sin nombre.

Había un joven sentado contra la pared, con los codos apoyados en las rodillas, la cabeza gacha y los nudillos cubiertos de cicatrices.

No levantó la vista. No dijo nada.

Solo estaba ahí, respirando con dificultad, como si su cuerpo aún dudara de estar vivo.

Antes de leer su expediente lo supe de inmediato. Ese era él, el chico que estaba roto, sin alas, pero tampoco con ganas de querer volar.