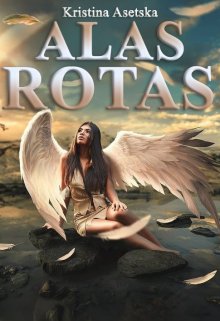

Alas rotas

5

La doncella del aire apretó los labios y extendió los dedos. Estaba a punto de inmovilizar al hombre contra la pared, pero él, como si hubiera adivinado sus intenciones, se le adelantó. Llevó la flauta a los labios y comenzó a tocar.

La joven no podía resistirse. Observaba, impotente, cómo el cazador, sosteniendo una cuerda en una mano, se acercaba volando hacia ella. No podía creer que aquello fuera el final, que no solo perdía sus alas, sino también su libertad.

De pronto, el hombre tembló y una mueca de dolor deformó su rostro. La flauta, igual que la cuerda, cayó de sus manos. El cazador se desplomó con estrépito sobre el suelo. Detrás de él, Denis sonreía, con un electroshock en la mano:

—Supongo que no sabía que la flauta no tiene poder sobre mí. No soy una doncella del aire, y ni siquiera tengo alas.

Ella volvió a moverse. Tomó la odiada flauta; deseaba romperla, quemarla, destruirla, pero en lugar de eso la guardó en el bolsillo y cubrió con su chaqueta la parte que sobresalía.

Miró con frialdad al hombre caído. Se acercó y rozó sus alas. Estas parecieron reconocerla: se desplegaron suavemente y se extendieron hacia ella. La joven deslizó la palma por las plumas y arrancó una. Sin dudarlo, la partió en dos.

Las alas se separaron de la espalda del cazador y, como si celebraran su regreso, revolotearon en torno a la doncella y se aferraron a sus hombros. Por fin se sintió completa y poderosa. Se elevó en el aire y voló hacia la jaula. Con un movimiento de la mano la rompió. Las puertas se abrieron, liberando las alas cautivas, que batieron con júbilo y escaparon por la ventana.

La doncella sonrió apenas:

—Por fin regresarán con sus hermanas.

Abrió el resto de las jaulas y liberó más alas. Luego se acercó a las últimas, encadenadas a la pared. Alzó la mano, pero se detuvo al oír la voz conocida del cazador:

—¡No lo hagas! Te lo ruego, déjamelas.

—No son tuyas. Las robaste. No tuviste piedad de las doncellas del aire a las que despojaste de sus alas, ¿por qué habría de tenerla yo contigo?

El hombre se incorporó con esfuerzo:

—Sin ellas no puedo moverme…

Ella frunció el ceño, sin entender. Detrás de él, sus ojos se posaron en una silla de ruedas cubierta de polvo. El cazador sonrió con amargura:

—Mis piernas no funcionan desde hace tiempo. Encontré esa flauta al revisar las cosas de mi padre después de su muerte. La llevé a mis labios y empecé a tocar. Fue entonces cuando vi por primera vez a una doncella del aire. Sus alas me fascinaron. Me obsesioné con ellas, con el deseo de poseerlas.

Comencé a buscar toda la información posible sobre esas criaturas. Descubrí que, antiguamente, los pastores podían arrancarles las alas. Después de semanas de estudio, comprendí cómo hacerlo. La invoqué de nuevo y arranqué una pluma. La partí… y las alas se convirtieron en mías.

Al principio no sabía controlarlas, y la doncella quiso recuperarlas. Luchamos, y ella cayó del acantilado. Murió.

La joven soltó un gemido ahogado; el corazón le dolió como si la atravesaran. El hombre continuó, ajeno a su sufrimiento:

—Me sentía eufórico con mis nuevas alas. Volaba entre los árboles, aprendiendo a dominarlas… hasta que choqué contra un abeto y caí al suelo. Las alas se rompieron. Ya no podían levantarme. Pasé medio día tirado en el bosque hasta que me encontraron. Esa misma noche volví a tocar la flauta, y apareció otra doncella. Esta vez estaba preparado. Le quité las alas y regresé a casa. Para evitar que me vieran, volaba solo de noche. Temía perderlas y comencé a invocar más doncellas. Con el tiempo reuní una colección entera… que desapareció por tu culpa —gruñó, y luego añadió con fingida tristeza—. Te lo suplico, no me quites la única alegría que me queda.

La doncella negó con la cabeza. Recordando a sus hermanas mutiladas, no sintió lástima alguna.

—No te pertenecen. Tenías un par, pero la codicia te cegó. Querías tenerlas todas… ¿Pensaste alguna vez en nosotras? Sin alas no somos nada; perdemos una parte de nuestro ser.

Movió la mano y rompió las cadenas de las últimas alas. Estas, como despertando de un largo sueño, se desplegaron y volaron hacia la ventana.

—¡No! —gritó el cazador, extendiendo la mano hacia ellas.

—Jamás fueron tuyas. Al fin regresan con sus verdaderas dueñas. Ojalá comprendas tu culpa.

Con paso majestuoso, la doncella se dirigió a la ventana. Sus movimientos emanaban fuerza, victoria y determinación. La voz de Denis la detuvo:

—¿Lo has perdonado?

—No necesita mi perdón —dijo ella, batiendo las alas antes de desaparecer en la noche.

El silencio llenó la habitación. Denis miró al cazador derrotado.

—Sabes, la doncella tenía razón en algo: tu perdición fue la codicia.

Salió del apartamento, dejándolo solo.

El cazador sintió un vacío en el alma. Todo lo que había amado desapareció en un instante. Se arrastró hasta el armario y lo abrió. Allí estaban sus primeras alas, las rotas, las que habían marcado su destino. Las desató con cuidado. Las extendió sobre el suelo y acarició las suaves plumas grises con reflejos plateados.

—Vamos… muévanse —susurró. Las alas no reaccionaron—. Las necesito. Se los ruego…

Bajó la cabeza. Era cierto: lo había destruido su propia avaricia. Al robar las alas, nunca pensó en las doncellas; solo en sí mismo. Las coleccionaba, olvidando el propósito de volar.

Entonces, una leve vibración recorrió las plumas. Las alas se agitaron débilmente, se elevaron torpes, como ebrias, hasta el techo. El hombre las miró con asombro, palmoteó y se llevó las manos al pecho:

—¡Han sanado! Increíble…

Lágrimas de felicidad asomaron a sus ojos. Las alas batieron con más fuerza, giraron a su alrededor y se unieron a su espalda. Las hebras conocidas se deslizaron bajo la piel, trenzándose en un nudo firme.