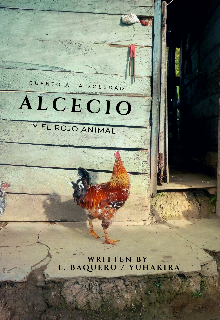

Alcecio y el rojo animal

Alcecio y el rojo animal

Don Alcecio vive solo arriba en lo alto de la montaña. Se dice que alguna vez estuvo casado pero fue hace tanto tiempo que ni él mismo lo recuerda, tampoco tiene hijos.

Uno de sus sobrinos —son tres, dos mujeres y un hombre, todos de su hermana mayor, quien ya murió—, va a verlo cada fin de semana. Le lleva maíz para las gallinas y algo de dinero como forma de pago por ayudarle a cuidar de sus cultivos. Alcecio sabe que el dinero que su sobrino le da, incluso los cultivos, son la forma que tiene de ayudarle y lo agradece. Sus sobrinas le han insistido innumerables veces para que se vaya con ellas a la gran ciudad, pero él es un viejo terco y ha dicho que no. En realidad no sabría qué hacer en la ciudad, encerrado entre cuatro paredes sin poder ir a ningún lado, lejos de sus animales, del olor a tierra mojada o a pasto recién cortado.

El radio se averió días atrás.

El sábado se supone que su sobrino llegará a verlo, lo espera con calma. Debe aprovechar para pedirle que se lleve el radio con él y lo mandé arreglar. Si está con suerte su sobrino le traerá uno nuevo.

Hace un inventario mental de sus animales mientras espera que los días pasen. En el suelo frente a él, las gallinas pican el maíz que les lanzó, son dieciséis gallinas y un gallo. Un poco más arriba en el monte tiene siete vacas y tres terneros, una burra vieja descansa al lado de la casa. Ya no la usa como animal de carga por lo mismo vieja que está. Su familia le pidió una vez sacrificar a la burra para una comida, sintió lástima por ella y defendió el animal diciendo que su carne ya tendría un sabor rancio, argumentando que el viejo animal no podía ser apto para el consumo. No sabía si en realidad eso era cierto, sólo pensaba que el animal, su vieja amiga, merecía una muerte digna por todos los años de ayuda.

El fin de semana pasó sin que su sobrino viniera a casa.

Revisó las gavetas de su armario en busca de algo de dinero. Empaco el radio en una vieja tula que se terció al hombro y salió de casa. Escuchó un maullido detrás suyo al cruzar la cerca; su gata, una adquisición reciente —en realidad había llegado por sí sola y no había querido volver a irse—, se acercó a sus piernas y se restregó contra ellas. Alcecio de un suave empujón le hizo saber que debía volver adentro, ella orgullosa y obediente lo hizo.

Su plan era ir al pueblo, encontrar la forma de comunicarse con su sobrino, pues no era normal que no viniera a verlo, o que no lo llamase para avisarle. Aprovecharía también para mandar a reparar el radio, el viejo aparato le hacía mucha falta.

El camino al pueblo le consumía unas tres horas de su tiempo y una cantidad considerable de energía, solo de ida, por lo que significaba un gran esfuerzo para él. El viaje al pueblo se le hacía siempre aburrido. Las personas que solía conocer habían fallecido en su mayoría, ahora cada vez que volvía al pueblo se encontraba con rostros extraños que no conocía. Emprendió camino. Quince minutos abajo de su casa, sobre el camino, un bus pequeño solía pasar cada hora. El diminuto transporte solo significaba un gasto de mil pesos de sus ahorros y le restaba casi dos horas de trayecto. Seguro de que si apretaba el paso alcanzaría a tomarlo se encaminó a paso veloz. Al llegar se sentó sobre un banco improvisado de madera, a un lado de la carretera. El corto camino había logrado agitarlo, mirando su reloj de muñeca se dio cuenta que había llegado a tiempo. Jugó un poco con las piedras bajo sus pies, limpió sus uñas con un palillo fino que encontró, bebió un poco de agua del timbó que traía en la tula, pero el bus no pasó. Una hora después vio con resignación que el sol estaba mucho más alto. Le costaría mucho continuar su camino a pie en esas condiciones. Mientras volvía a casa intentó ignorar el hecho de que no había pasado una moto tampoco, ni una persona, nada.

Se planteó entonces ir hasta la casa de uno de sus vecinos al día siguiente y pedir uno de sus caballos prestados.

La casa de Don Luis, su amigo, estaba a unos veinte minutos en diagonal a su casa. Sin embargo, la caminata resultaba mucho más suave que la ida y vuelta hasta la improvisada parada de autobús.

Al llegar ninguno de los perros de la casa salió a su encuentro, lo cual era extraño pero no del todo imposible. Llamó desde la cerca pero tampoco hubo respuesta. Retirando el pestillo de la cerca ingresó en la propiedad. Se acercó hasta la casa y con los nudillos golpeó en la puerta principal esperando que alguien dentro de la casa le contestara, pero de nuevo nada paso. Intentó girar la perilla o mirar a través de las ventanas, pero la casa estaba fuertemente cerrada, lo que le hizo pensar que estaba vacía. El primer pensamiento que cruzó su cabeza, fue que de seguro iban de camino al pueblo con animales y todo. Los perros solían irse detrás, pero solo hacían parte del camino, por lo que aún estaban cerca.

Camino hacia el establo por uno de los caballos, seguro de que no se enojarían si tomaba uno prestado. Incluso cabía la posibilidad de que los encontrara de camino al pueblo.

Luis tenía en su poder cinco caballos. Los miembros de su familia eran tres adultos y dos niños, por lo que era muy probable que se hubieran ido usando solo tres de los caballos, por lo que esperaba hubiera dos caballos en el establo. Pero no había ninguno, parecía incluso como si no hubieran estado allí en días.

Se vio obligado a volver a su casa y aplazar su viaje hasta el pueblo para el día siguiente. Al llegar, revisó la lona con el maíz para las gallinas, que era lo que más le afanaba conseguir en su viaje al pueblo. Según sus cálculos tenía suficiente para un par de días más.

Como todas las noches, ese día se fue temprano a la cama. Extrañaba el ruido proveniente del radio que lo mantenía distraído hasta que lograba conciliar el sueño. El televisor también se había dañado. El viejo aparato ya no era capaz de calentar lo suficiente para al menos generar estática, y el ruido que provenía de su interior era todo menos entretenido. Una de sus sobrinas había prometido traerle uno la próxima vez que volviera a visitarlo, un año de eso. Tampoco se atrevió a pedirle uno a su sobrino, quien ya lo ayudaba bastante como para darle una nueva carga. Por eso ahorraba con mucho cuidado el dinero que iba llegando a sus manos. Había visto uno pequeño y bonito en el pueblo que podría servir para reemplazar el viejo aparato. Sabía que un par de meses más de ahorro serían suficientes para adquirirlo. Desde que el radio había decidido también dejar de transmitir, pasaba sus noches silenciosas jugando con la gata, a la que aún no sabía como llamar. No era de tener mascotas, por lo que los animales a su cuidado siempre habían sido lo que eran. El perro fue el perro, como ahora la gata es la gata.

Un nuevo amanecer llego rápido y ruidoso. El sonido de los goterones golpeando su tejado lo despertó no más entrada la mañana, antes incluso de que el sol asomara por completo, lo que le obligó a estar un poco más en cama. Aceptó con resignación que a menos que escampara pronto su visita al pueblo se seguiría postergando. Le sería imposible desplazarse en esas condiciones. Se levantó y luego de preparar café fue a ordeñar las vacas; revisó que las salidas de agua del cultivo estuvieran en buenas condiciones y dio una oración por la buena cosecha. Preparo algo para comer y mientras lo hacía decidió que estando tan cerca el fin de semana lo mejor sería esperar que su sobrino volviera.

Un nuevo fin se semana pasó sin que su sobrino volviera.

Por primera vez se sintió preocupado. No sólo porque su sobrino completara quince días sin ir a verlo, o porque el radio hubiera dejado de funcionar, o incluso porque ninguno de sus vecinos cercanos pareciera estar en casa. Sino porque tenía esa sensación en el pecho que le decía que algo estaba pasando, algo más grande que él, algo que hasta ahora no era capaz de comprender, algo de lo que no podía darse cuenta pero que sin duda estaba pasando. Lo peor de todo era el silencio, ese silencio abrumador que se acrecentaba con el correr del tiempo. No supo cuando, ni cómo no se percató de en qué momento el motor de los autos y las motos sobre el camino mas cercano se volvió inexistente, cuando el retumbar del pito de las mulas sobre la vía debajo de la montaña desapareció.

El domingo, entrada ya la noche, se sentó frente a la casa en el porche, en una vieja mesa de madera ya roída que usaba para comer. No era una noche fría como la de las últimas semanas, así que pensó que era perfecto para estar un poco más afuera. Observo con detenimiento el techo sobre su cabeza. Las paredes de barro que antes encajaban a la perfección con las muelas del tejado, ahora parecían haberse diluido con el tiempo, creando una especie de rendija entre ambos que permitía el paso del aire constante, quitándole el calor interno a la casa. Su sobrino estaba en la tarea de adecuar un terreno un poco más abajo de su casa, para construir una nueva edificación con ladrillos de verdad, por que según él, el viejo rancho de barro y madera no aguantaría mucho tiempo más, aún cuando la casa cumplía más de 60 años de haber sido construida. A Alcecio le parecía que la casa seguía siendo igual de fuerte que antaño a pesar de lo deteriorada que estaba, y que todo no eran más que exageraciones de sus sobrinos. En todo caso estaba seguro que la casa cumpliría con su función al menos el tiempo que a él le restaba de vida.

Sopló el vaho caliente del caldo en su cuchara, y luego se lo llevó a la boca. Las gallinas estaban ya dormidas a un lado de la casa en el improvisado gallinero que ellas mismas habían armado sobre las ramas de los árboles.

Alcecio no veía bien culpa de un toro que años atrás de una cornada le había hecho perder uno de sus ojos, y el que le quedaba, por culpa de la vejez le iba abandonando cada vez más rápido, así que su vista sin sus gafas no era nada más que manchas indefinidas en el horizonte.

La cuchara seguía en su mano, pero no había nada en ella, el contenido de caldo se había derramado antes de que él pudiera llevarlo hasta su boca. Estaba completamente quieto, observando la pequeña mancha roja que se movía sobre el piso en el que sus gallinas picoteaban el maíz. El corazón se le aceleró cuando sintió sin poder verlo realmente, que el animal en forma de mancha roja se quedaba viéndolo. Su oído, tan bueno como en sus años de juventud le advirtió que se trataba de un animal. Quizás un canino por el bostezo agudo que escuchó y el sonido de sus uñas sobre la tierra, también porque la gata sobre sus piernas se erizó y gruñó. Buscó sus gafas con las manos temblorosas, pero antes de que encajaran con sus ojos, la mancha roja se escabulló entre la negrura intensa de los matorrales. Miró a su alrededor, más allá de la claridad aportada por el poste a un costado de su casa no podía ver nada. Cayó en cuenta entonces que las luces de las casas frente a su montaña se iban apagando, reduciéndose en su número, como si al igual que sus vecinos se hubieran esfumado. Se preguntó entonces si del otro lado, había alguien igual a él, observando la pequeña luz emitida por su poste, pensando si quizás eran los únicos que quedaban en esta tierra desierta.

A la mañana siguiente. Luego de cumplir con sus tareas, se dispuso de nuevo a ir hasta el pueblo, necesitaba saber que su sobrino estaba bien, su familia. Se terció la mochila y en un tono amable le preguntó a la mula si quería acompañarlo, la mula graznó fuertemente y se puso en cuatro patas dispuesta a ir con él.

Emprendieron camino sin detenerse. Bajaron la montaña a paso firme. Las casas aledañas a la carretera parecían vacías. Ni siquiera la tienda donde compraba la mayoría de sus víveres parecía habitada. Todo estaba solo, inundado por ese silencio, ningún perro salió a su encuentro, ningún gato le maulló desde el tejado.

Llegó a la carretera principal dos horas y media después de salir de casa. Sacó de la tula un trapo viejo y se secó el sudor. Calmo su sed con un timbó de agua. Con el mismo trapo limpió los zapatos y sacudió sus pantalones. Unos metros adelante, el estruendo de un motor andando le alegró el corazón y una lágrima esperanzadora resbaló por su mejilla. El auto pasó velozmente a su lado dejando una ráfaga de polvo que lo hizo toser un poco, pero así como había roto el silencio con su paso, este volvió cuando su imagen se perdió en la siguiente curva.

Una barricada de neumáticos lo recibió en la entrada del pueblo, le costó un poco sortearla y aún más ayudar a que la burra lo hiciera, al final se decidió por dejarla aún lado de los neumáticos, seguro de que nadie querría robar un animal tan viejo, la burra lo agradeció tumbándose en la sombra y tomando algo de agua lluvia represada en los neumáticos.

Caminó hacia el interior del pueblo, la misma soledad que de camino lo acompañó, el mismo silencio.

En la plaza principal, al lado de la alcaldía encontró una tienda abierta. Había conocido al propietario original del pequeño local, un viejo cascarrabias que había muerto sentado en la puerta del local con una botella de vodka en la mano. Su hija era ahora quien atendía el local, unos de los pocos que se conservaban de la inauguración original del pueblo, cuando él era solo un chiquillo que andaba en pantalones cortos.

Entró en el local que parecía saqueado, incluso abandonado. Llamó por su nombre a la mujer, pero esta nunca apareció. Tomó algunas cosas que necesitaba junto al bulto de maíz, dejó el dinero que normalmente pagaría por esos productos sobre la mesa y salió, no sin antes hacer un nuevo intento de llamar a la mujer, que esperaba saliera y lo sorprendiera, pero nada. Siguió caminando a través del pueblo, con el bulto de maíz a la espalda y la bolsa con sus cosas en la mano. Unas cuadras más adelante estaba el local que reparaba los electrodomésticos, pero igual que el resto de los locales lo encontró cerrado. Se detuvo en la plaza principal frente a la iglesia, descargó todo frente a la puerta principal y se persignó. Intentó empujar los grandes portones pero estos no cedieron. Buscó la puerta del despacho parroquial y golpeó, primero con un golpeteo suave, luego, cuando nadie abrió, lo hizo con más fuerza. Dio un vistazo alrededor, no escuchó nada más que el sonido del viento meciendo las copas de los árboles de la plaza principal. Se deslizó contra la puerta principal de la iglesia. Abrió la boca buscando dejar salir las palabras, pero se le atoraron en la garganta. La última vez que habló con alguien en voz alta, fue el domingo antes de que su sobrino se fuera a la ciudad. Un acontecimiento que veía ya tan lejos en su memoria, que no se sentía capaz de recordar el sonido de su voz… pero esa mañana había hablado con la burra, ¿o no? No estaba seguro.

Sacó un pedazo de pan del pequeño mercado que había hecho en la única tienda abierta que encontró. No estaba viejo, ni rancio, pero tampoco estaba fresco, dos días quizá, dos días desde que lo dejaran en la exhibición.

A lo lejos vio la burra caminando hacia él, al llegar le dio un lengüetazo en el rostro, cosa que nunca había hecho. La burra se hecho al lado del bulto de maíz, invitándolo a que lo cargara sobre su lomo. No se dio cuenta que había estado llorando, lágrimas silenciosas que habían abandonado sus ojos sin que se percatara. Tal vez dos días. Si se hubiera decidido por bajar al pueblo la semana anterior, probablemente se hubiera encontrado con alguien, alguien se hubiera cruzado en su camino y le habría contado algo de lo que estaba por pasar, algo de lo que estaba pasando y que no entendía aún.

Lo único que sabía era que no había nadie, que todo el mundo se había esfumado, y que esa soledad, que antes no sentía porque sabía que todo el mundo estaba ahí, ahora se sentía como si le rasgara el alma. En verdad estaba solo. Sin posibilidades de comunicarse con su sobrino en la gran ciudad y saber si él, al igual que todos los habitantes de su municipio se habían esfumado. Cayo pesado sobre el suelo, ahora si muy consciente de su llanto. La burra se levantó y sobo su cuerpo contra sus piernas de la misma forma en que la gata solía hacerlo. Pero no había forma de que él controlara su llanto. De que ella sola con su minúscula presencia disminuyera su soledad, y sobre todo esa angustia creciente en su pecho de no saber, de la total ausencia de conocimiento.

A su lado la tula descansaba en el suelo. De ella saco el radio y lo sacudió un poco, lo encendió y del aparato no salió más que estática. Tal vez nunca se había dañado. Giró la perilla de las emisoras y en todas no encontró más que estática. El aparato servía, el problema era que no había nadie que transmitiera nada. Luego de unos minutos, el radio volvió a la tula y está a su vez volvió a quedar terciada sobre su hombro.

Se pone en pie y en camino de vuelta a su casa, allá arriba en la montaña. La burra apacible camina a su lado obediente y con paso seguro, no se aleja de él ni para pastar. Es temprano aún, pero el cielo está gris. Alcecio levanta la vista al cielo y un nubarrón negro se cierne sobre su cabeza.

Da un fuerte suspiro. Apenas empieza a subir la montaña, y piensa en que si de bajada fueron tres horas, de vuelta pueden ser cuatro o cinco. Pero sigue a paso firme. Tiene hambre. Quiere llegar a casa y poner sobre el fogón el caldo que dejó listo antes de irse. Quiere que la gata se siente en sus piernas y su ronroneo bloquee de su mente esa soledad que lo consume. Quiere llegar pronto y ver a su sobrino, incluso si no existe la mínima posibilidad de que él esté esperándolo.

Con el trapo viejo volvió a secar el sudor de su frente. Estaba más oscuro que cuando empezara a caminar cuesta arriba. Se retiró las gafas antes de sentarse en una enorme roca a un lado del camino. El bostezo de un animal se escuchó a su espalda, al voltear a ver, no vio más que una mancha roja, roja y resplandeciente. La burra por instinto dio tres pasos hacia atrás. Él de golpe se levantó. Al volver a colocar sus gafas sobre el puente de su nariz, el animal se había ido, dejando atrás no más que el murmullo de la tierra bajo sus pies.

Recostó el cuerpo contra una de las columnas de la casa. Se dio viento con el viejo sombrero, antes de descargar el maíz del lomo de la burra, quien al verse libre, fue por agua y un lugar con sombra donde poder echarse. Luego de descansar, calentó el caldo que había dejado preparado y se sirvió, sirviendo también una porción a la burra que comió encantada.

Anocheció rápido, el gorgoteo de las aves desde lejos llamó su atención, como si no las hubiera escuchado en días, las luciérnagas… el maullido de los perros, todo tan lejano en su memoria.

Respiró hondo luego de quitarse las gafas. La mancha roja apareció de nuevo frente a sus ojos, como una ráfaga que lo confundió. Rápidamente volvió a ponerse las gafas. Buscó la linterna entre sus cosas, con la esperanza de no perderlo de vista esta vez. Era ya la tercera vez que veía al animal cruzarse en su camino, y no estaba seguro de si era parte de su imaginación, de si era el reflejo de su soledad, pero aún si lo era, aún si su mente le estaba jugando una mala pasada, él debía encontrarlo.

Alumbró con cautela, mantuvo el mayor silencio de sus pasos sobre la grama, avanzó, escuchaba el jadeo incesante del animal, como si hubiera corrido toda la vereda en busca de su casa. Logró alumbrarlo con la linterna, antes de que el animal decidiera perderse en la maleza. Por lo que alcanzó a ver, distinguió un perro, o un zorro quizás, negro, con las puntas de su pelaje en un rojo encendido, como si estuviera a punto de encenderse en una combustión interna.

El animal se alejó rápido, con la misma velocidad con la que había aparecido frente a sus ojos. Sin embargo, un ruido continúo llegando desde el interior de la casa, un llanto débil. Decidido dio media vuelta y volvió a la casa, con el mismo silencio que antes, buscando el origen del llanto. Luego de mucho buscar finalmente lo encontró. Era una versión diminuta del animal que antes había visto. El pequeño animal gruñó con fuerza cuando se vio expuesto. Le pareció que actuaba como si nunca hubiera visto una persona. Alargó su mano por debajo del porche, pero no logró alcanzarlo. Al final se decidió por empujar el cuerpo por completo debajo de la casa. El porche se caracterizaba por ser un lugar sucio y lleno de humedad, un lugar en donde ni la gata ni las gallinas se atrevían a entrar. Sin embargo, ella estaba ahí, a su lado, respondiendo a los rugidos del pequeño animal. Luego de arrastrarse un poco lo alcanzó. Sintió la piel hervirle en cuanto lo tomó entre sus manos. Sus pequeños dientes lo mordieron con ferocidad, pero él se negó a soltarlo. Al salir lo pudo tomar entre ambas manos. Descubrió con asombro que las pequeñas puntas rojas de su cuerpo en realidad si ardían, aunque no como una llama de fuego, el pelaje simplemente subía su temperatura. Negándose a soltarlo y a arriesgarse a que escapara, fue a buscar unos guantes que le ayudaran a protegerse las manos. La gata continuaba detrás de él erizada, gruñendo al animal. La burra fue consciente del espectáculo, pero no pareció lo suficientemente interesada como para formar parte. Cuando finalmente encontró con que protegerse las manos, lo examinó. Mientras lo hacía, el animal finalmente se calmó, y no, no era un perro, pero tampoco era un zorro, era algo que podría ubicarse entre ambas especies. Sus ojos negros y saltones lo miraban con expectativa. De repente, las puntas brillantes de su pelaje empezaron a oscurecerse, al tiempo que disminuía su temperatura corporal. Sin embargo, cuando descubrió sangre en el guante, el animal volvió a subir la temperatura al tiempo que soltaba un sonoro quejido, estaba herido.

Desde lo lejos escucho el sonido de un aullido. Era su madre. El animal enorme y rojo, que había estado apareciendo frente a él, era su madre, estaba buscándolo. Eso no lo hizo sentirse tranquilo, al contrario, se asustó mucho. Un feroz animal, que si quisiera podría quemar todo a su paso, había perdido su pequeña cría y él, justo él, porque no había nadie más alrededor, tenía al animal en las manos.

Le acarició la cabeza, de la misma forma que lo hacía con la gata para hacer que ella se tranquilizara. El llanto fue disminuyendo de a poco, pero el latir de su propio corazón no. ¿Que iba hacer si el animal venía en busca de su cría? Estaba en peligro, en un peligro real.

Buscó algodón y alcohol para limpiar la herida del cachorro. Para su sorpresa, a pesar de quejarse, el animal se dejó hacer. Cuando vio más de cerca la herida se dio cuenta que no era tan grave. La juntó con un poco de esparadrapo y lo vendó para que no pudiera lamerse y dañar el trabajo que había hecho. Le ofreció parte del caldo que le quedaba y unos huesos ya roídos de res, el animal comió con gusto y jugó con el hueso hasta que no quedó nada. Después se quedó dormido sobre sus piernas.

Era tarde. No supo en realidad qué tanto, pero sí que era muy tarde. Sus ojos se cerraban solos mientras seguía sentado en el porche de la casa con el animal en las piernas y la gata vigilante sobre la mesa. Quería volver a la cama e irse a dormir, cerrar los ojos y despertar al otro día, al día en que su sobrino volviera a casa y donde no tuviera un peligroso animal acechándolo por cuidar de su cría. El sueño lo venció. Dejo el cachorro sobre el suelo y entró en la casa. El animal lo siguió, entró con él y se arrunchó a su lado sobre las cobijas. La gata se hizo sobre el cuerpo de su amo y vigiló que el animal no volviera a encenderse como una llama de fuego.

Al día siguiente. Al levantarse, Alcecio descubrió con sorpresa que estaba solo. Tanto el animal como la gata habían salido de la alcoba. Al salir, los encontró a ambos fuera de la casa. La gata estaba sobre el porche, observando al animal correr de un lado al otro frente a la casa, en el mismo lugar donde alimentaba sus gallinas. No corría solo, correteaba a las gallinas que tampoco se sentían en verdadero peligro pues seguían rodeándolo. La gata al fijarse en su presencia dio un fuerte bostezo y dejó descansar su cuerpo sobre la madera crujiente.

Al notar que no había peligro, decidió ir hasta la cocina y preparar el primer café de la mañana. Vio el reloj sobre la nevera, eran más de las nueve de la mañana y aún tenía mucho por hacer. Debía ir a ordeñar sus vacas y llevarlas a buscar pasto fresco. Limpiar el matorral de las gallinas y buscar los nuevos huevos. Arar los cultivos… muchas tareas que se siguen retrasando conforme las manecillas del reloj siguen girando. ¿Pero qué sentido tiene seguir? Si sólo queda él en el mundo, ¿de qué sirve que tenga un cultivo por arar, unas vacas por ordeñar o unos huevos por recoger? Dejó la taza vacía sobre el mesón de su pequeña cocina. Un suspiro de resignación brotó de sus labios. Un aullido a lo lejos lo sacó de sus pensamientos, uno más diminuto y agudo salió desde su casa. Madre y cría se estaban llamando. Y parecía ser el único capaz de unirlos de nuevo.

Tomo un baño rápido y vistió sus mejores botas pantaneras. La llanura era resbaladiza y peligrosa. Se terció la tula con algo de comida y algo de beber. Empuñó el machete en su cinturón y se dispuso a partir. Llamó al animal y le pidió que lo siguiera de cerca. Esta vez no evitó que la gata lo siguiera. Se fue, no sin antes haberle dejado comida a la mula y esparcido el maíz de las gallinas. Primero fue hasta donde estaban las vacas y sus terneros. Destruyó algunas cercas y se despidió de ellas, sabiendo que se dirigía a una aventura de la que no sabía si iba a volver.

Empezó a caminar más y más arriba de la vereda, allí donde la civilización empieza a acabarse por sí sola. Donde ya no se encuentra casa cerca. Donde no llega ni llegará el sonido de los vehículos en la lejana carretera. Allí donde todo no es más que bosque y maleza.

Desenvainó el machete y empezó a cortar el pasto alto frente a sí. Pensó que la gata se cansaría de perseguirlo y volvería cuando ya se sintiera muy lejos de casa, cuando se diera cuenta que ya no sabría el camino de vuelta, pero ella solo siguió caminando un par de pasos detrás suyo. El animal, bueno iba y venía. La primera vez que se alejó mucho, pensó que no volvería a verlo, que se perdería entre la maleza y por si solo encontraría su camino de vuelta a casa, pero sólo después de dar unos pasos el animal volvió a escabullirse en sus piernas y lamer sus manos. Las sombras empezaron a hacerse cada vez más pesadas a su alrededor, ocupando la maleza, Las copas de los árboles se hacían más inmensas y el sol no lograba traspasar su follaje. Se detuvo cuando sintió que el aliento se le escapaba por completo de los pulmones. Se sentó sobre la raíz de un árbol y bebió agua, en un cuenco que había encontrado cerca le sirvió agua a los animales. La gata se aseguró de ser la primera en refrescarse. Un gruñido fuerte salió desde el fondo de su garganta cuando el indefenso animal intentó acercarse, pero cuando se sintió satisfecha se hizo a un lado y lo dejó beber.

Estando ahí el silencio no lo aterró, porque se suponía que fuera así. Pero la naturaleza tenía sus propios sonidos. Estaba toda llena de vida. El sonido del viento meciendo las copas de los árboles. El ruido de los diminutos animales que no lograba ver, como las luciérnagas o las ranas. El crujir de las hojas secas bajo sus pies. Pero lo que más escuchaba era su corazón, el latir fuerte y poderoso en sincronía con el mundo a su alrededor, con los riachuelos cercanos, las raíces de los árboles debajo de la tierra como las venas palpitantes en su cuerpo. Se sintió vivo, incluso cuando a lo lejos el terrible aullido de un animal en llamas se escuchó.

—Vamos, te llevare con tu madre.

El animal se giró a verlo con la cola animada meciéndola de un lado a otro.

—No, yo te llevaré —le contestó.

Pero ni sus labios, ni los de él se habían movido. Porque Alcecio llevaba días sin pronunciar palabra, olvidando incluso el sonido de su propia voz. El animal con las puntas rojas encendidas avanzó entre la oscuridad iluminando el camino. La gata lo siguió dejándolo atrás.

—Vamos —escuchó decir de nuevo.

Dejó el machete al lado de la raíz en la que se había sentado y los siguió.

La luz proveniente de su pelaje fue lo único que iluminó el camino. Le costó seguirlo. El animal era ágil y rápido. La gata no tuvo problemas en seguirle el paso, en su carácter salvaje se desenvolvía con toda naturalidad dentro de su mundo, como si siempre hubiera estado ahí, como si de allí proviniera también.

Llegaron a un claro donde ya no fue necesaria la luz del animal. La luna por sí misma fue suficiente. Alcecio entonces descubrió que iluminarse a sí mismo, sin quemar todo a su alrededor, le consumía al animal la energía suficiente como para quedarse dormido de inmediato al tocar el césped. Se acostó a su lado y puso la tula como almohada, no sin antes sacar algo de cenar y compartirlo con la gata, que luego de comer se echó sobre sus piernas. Continuó escuchando el doloroso aullido de su madre, uno al que el animal después de dormido no parecía reaccionar. Quería quedarse dormido. De nuevo cerrar los ojos pronto, sólo que esta vez no deseó despertar y que todo fuera como antes, no quería estar más solo. El animal le daba esa sensación de compañía, había logrado incluso reforzar un lazo familiar con su gata. Se preguntó por qué si había sido capaz de compartir un par de palabras con el animal porque con ella no. Después de dejar la raíz de aquel árbol sintió como si hubiera pasado a un nuevo mundo, uno donde él era el extraño ahora. Consintió la cabeza sobre sus piernas, la gata levantó la cabeza guiando su mano debajo de su cuello.

—Gracias por estar conmigo —susurró su mente, pero ella no contestó, sólo lamió sus manos antes de volver a dormir.

El cansancio finalmente lo venció.

Un lengüetazo húmedo y muy cerca de su boca lo despertó. El sol alumbraba con fuerza y su luz lo cegó al abrir los ojos. Bostezo antes de sentarse por completo. Se sintió somnoliento aún, como si llevara semanas sin dormir. Quería recostarse de nuevo en la grama y volver a cerrar los ojos, libre de preocupaciones, lejos del silencio, lejos del miedo y la soledad. Abrió los ojos y respiró hondo, adelante, donde terminaba el claro y empezaba la espesa maleza, estaban los dos, el pequeño animal jugando alrededor de una alerta y divertida gata. Ellos estaban lejos de él, pero una lengua húmeda de animal lo había despertado.

—No debes tener miedo.

Escuchó una voz femenina venir de su lado. Al girarse a ver, un animal de su tamaño estaba echado a su lado, enorme y voluminoso, de un color pardo reluciente y brillante. Se lamía las patas para luego pasarlas sobre su cabeza.

—Trajiste a mi cachorro de vuelta.

Volvió a ver el pequeño animalito que ahora corría con fuerza a su encuentro. Se abalanzó sobre su pecho y lamió su rostro. Se encontró con sus manos acariciando la cabeza del extraño animal, que no era un perro, ni un gato, algo mucho más feroz, mucho más fuerte. Entonces pudo ver sus manos lisas y sin manchas, las viejas arrugas se habían ido. Se tocó la cara y la sintió igual. El cambio se había dado al dejar la raíz del árbol, pero no lo había notado.

—Estás en tierra santa.

Volteó a verla de nuevo.

—¿De qué hablas?

—Aquí es donde vendrás cuando mueras, pero todavía no es tiempo —se levantó agarrando al cachorro por el cuello, dispuesta a irse y dejarlo—. No es necesario que hagas el camino de vuelta, solo vuelve a dormir.

—No entiendo lo que dices…

—Sólo duerme.

La gata intentó seguirlos, pero tal como él había hecho días antes, la enorme animal la empujó con sus patas, y girándose a verla le dijo lo mismo que le había dicho a él, “todavía no es tiempo”. Con un maullido de tristeza ella volvió a su lado y se echó en el césped, con el propósito de volver a dormir.

—¡Allá estoy solo, no quiero volver… déjame quedarme aquí!

Escuchó el eco de su voz provenir de todos lados, ella se giró a verlo por última vez antes de adentrarse por completo. Alcecio intentó seguirla pero la maleza era impenetrable y las espinas le lastimaban las manos.

—No quiero volver —volvió a decir.

Se quedó todo el día dando vueltas. La gata también se había ido, o había desaparecido, no lo supo, al buscarla simplemente no la encontró. Lloró un poco. Terminó de gastar sus provisiones en la tula. Continúo escuchando su voz, que le rebotaba de todas partes. De repente fue todo lo que escuchó, ni el viento, ni las hojas, ni siquiera el croar de los sapos, nada, solo el sonido grave y viejo de su voz. La media luna en el cielo terminó arrullándolo. Cerró los ojos irritados por el llanto y se durmió.

—¡Tío!

Una lengua pequeña y carrasposa lo despertó nuevamente. El bulto pesado sobre su cuerpo dio dos vueltas antes de bajarse de la cama. Escuchó sus paticas rebotar al caer sobre el suelo crujiente. Se dio media vuelta por instinto y alargó las cobijas hasta cubrirse por completo.

—¡Tío!

Abrió los ojos. El sol entró fuerte por la ventana. Escuchó pasos fuera de la casa. Estaba en su cama, con la ropa que llevaba el día anterior. Miró sus manos, las arrugas y las manchas estaban ahí. Estiro la piel de la cara y con su lengua revisó los lugares vacíos de su dentadura. Los pasos siguieron paseando por fuera de la casa. De repente el sonido del radio apareció. La ultima vez lo había dejado sobre la mesa que hacía de comedor. El sonido con la voz del locutor del otro lado lo trajo a la realidad. Se sentó de golpe y sacó los pies de la cama. Estaba descalzo. Tocó el suelo y sintió la tierra untarle los pies. Se levantó sin buscar algo que calzarse. Abrió la puerta rápidamente y allí estaba. Su sobrino. El mismo de carne y hueso.

—¡Tío!

—¡Mijo!

Se abalanzó a abrazarlo.

—Imaginé que ya se había ido a ordeñar las vacas, iba a preparar café mientras volvía —Alcecio sonrió a su sobrino, aprovechó para verlo más de cerca, sus facciones, tan similares a su propio rostro de tantos años atrás—. Le traje un regalo, dígame si le gusta.

—¿Un regalo? ¿Que es?

La gata se restregó contra sus piernas antes de indicarle a dónde mirar. Un pequeño cachorro pardo se rascaba con la tierra, antes de correr tras las gallinas.

—Es un perro.

Su sobrino soltó una carcajada.

—Sí, es un perro.

—¿Y si ella viene a buscarlo de nuevo?

—¿Quien? su mamá murió en un accidente, un carro la atropelló. Era de una vecina allá en Bogotá, me ha pedido que me haga cargo del animalito que quedó solo, pero yo allá no puedo tenerlo, así que pensé que sería buena idea traerlo —Alcecio se quedó indeciso mirándolo, ella había dicho que aún no era su tiempo y se había llevado al cachorro con ella, pero eso no era un perro, y lo que tenía frente a sus ojos sí lo era, la gata actuó también como si lo conociera—. Debemos ponerle nombre.

—Perro.

—¿Perro?

—Sí, la burra es burra, la gata es gata, las gallinas son gallinas, el perro será perro.

—Bueno, si así lo quiere.

Su sobrino se fue a la cocina dejándolo solo en el porche. Pensó en que debía ir y buscar las vacas, al parecer tampoco era su tiempo todavía de ser libres. Entró en la casa y se calzó. Revisó el radio que seguía transmitiendo, ahora en cambio de la voz del locutor sonaba una salsa de Willie Colón. su sobrino lo llamó desde la cocina para que se acercara a tomar café.

—Mijo, ¿porque se demoró tanto en venir?

Su sobrino se giró a verlo extrañado.

—Tío, si vine hace ocho días, no ve que usted no puede bajar al pueblo y quien le va traer la comida a las gallinas y a usted —dio un largo sorbo a su propia taza antes de continuar—. Además allá está un poco fea la cosa. Voy a quedarme acá un tiempo largo, por lo menos mientras todo vuelve a la normalidad.

—¿Ocho días? pero…

—¿Paso algo?

—No, nada mijo, seguro lo soñé, me alegra que este aquí.