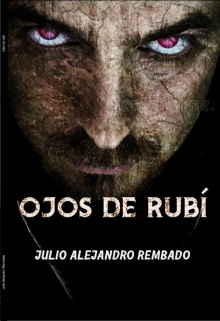

Alma Eterna - Primer libro: Ojos de Rubí

CAPÍTULO III – Los Señores de la Muerte

1

La primera ambulancia tardó cerca de quince minutos. Cuando llegó, Luis estaba arrodillado y trataba de contener el sangrado de la herida del homicida. Algunos automovilistas que pasaban se habían detenido por curiosidad.

De la ambulancia se apearon dos paramédicos. Uno joven, alto. El otro moreno y maduro. No bien lo vio, Luis supo que era Raúl, un viejo conocido. Los paramédicos bajaron la camilla y la llevaron hacia el cuerpo del herido.

El más joven comprobó los signos vitales de Luciano, Raúl estrechó rápidamente la mano del policía y dio una mirada alrededor. Estaba horrorizado, pero se agachó para ayudar a su dupla.

—¿Qué pasó acá? — le preguntó a Luís sin mirarlo.

Llegaron otras ambulancias. De una descendieron otros profesionales, que se encargaron de comprobar los signos vitales de los demás cuerpos yacientes.

Amargado, Luis pensó que unos carritos fúnebres serían más indicados.

—Si supiera lo que pasó —masculló. Con los brazos en jarra y algo desconcertado.

Los paramédicos subieron a Luciano a la camilla, y lo condujeron a la ambulancia.

—¿Vos estás bien? —preguntó Raúl al volver.

—Sí. Voy con ustedes.

—Luis, en un segundo van a llegar los peritos, te van a interrogar.

El policía le devolvió la mirada.

—Bueno, me chupa un huevo. Si me van a interrogar, que sea al lado de este culiao.

Caminó a su patrullero, mientras manejaba, miró el crucifijo que bailaba en el retrovisor. Pensó en Dios, y en un montón de cosas feas. Lo desenroscó del espejo, y se lo colgó al cuello.

Muy lejos de allí, en una zona boscosa entre las sierras, donde casi no se filtraba la luz del sol, un grupo de personas se había congregado en derredor a un círculo hecho con huesos humanos. Se los conocía como Los Señores de la Muerte, y todos sus rostros eran pálidos.

Jerónimo del Vivar, el líder, charlaba en aquel momento con un joven alto de nombre Alexander. Éste era esbelto y hermoso, de pelo corto y peinado elegante. Sus ojos dorados reflejaban adoración y respeto por el hombre que tenía delante.

Al resto del grupo lo componían cinco personas: un asiático gigantesco, pelado y con barba candado, cuyo nombre era Jo Chang Ming.

Apoyada contra un árbol había una muchacha latina, alta y muy bonita, que llevaba de la mano a una niña muy parecida a ella, a la que llamaba Puella.

A su lado, en un contraste espeluznante, había un sujeto cadavérico, muy flaco y de piel traslúcida. Tenía una expresión triste en su rostro alargado y dos mechones grandes que caían sobre su frente. Llevaba el pelo atado con una cola de caballo, se lo conocía como Phantasma. Y justo al lado del joven Alexander, cerrando el círculo, se hallaba una jovencita risueña. La llamaban Facies, porque solía cambiar de rostro. Todos oían con atención a Jerónimo del Vivar.

—Llegó el momento —pronunció con su voz grave, seductora y de modo muy solemne.

Alexander lo observaba como a un dios, y le contestó con una voz casi igual de seductora.

—Tenemos que atraerlo hacia nosotros —intervino Facies— sería todo un honor encargarme del asunto.

Le dirigió una pequeña reverencia.

—Muy bien querida—respondió el hombre de negro.

Facies sonrió, cerró los ojos y su cuerpo se convulsionó. El pelo corto se alargó, se onduló y oscureció. Su rostro otrora felino ahora manifestaba las facciones de una niña ingenua. Los ojos dorados cambiaron de color, las curvas de su cuerpo se pronunciaron. El único que observaba cada detalle de su cuerpo y de sus cambios era Phantasma, quien desde hacía largos años estaba profundamente enamorado de ella.

—Phantasma —dijo Jerónimo

El espectral individuo se sobresaltó y enseguida volvió a concentrar su atención en el hombre de traje negro.

—¿Sí, Amans Dux? —gruñó Phantasma con pomposa amargura. En su interior, se revolvían un montón de sentimientos y pensamientos terribles, profanos. Pero no permitió que se pudiera adivinar nada en su cara.

—Te necesito. Ve con Facies.

—Sus deseos son mis órdenes.

Phantasma sintió una punzada de desprecio, pero asintió, hizo una reverencia y comenzó a desaparecer en el aire, primero la piel, luego los finos y duros músculos y tejidos, y, por último, el esqueleto.

Facies le dedicó también una reverencia y a gran velocidad corrió por entre los árboles.

Jerónimo del Vivar hizo un gesto hacia la pequeña niña latina que esperaba de la mano con su madre, todos comprendieron que la reunión había terminado.

Solemnes, se retiraron. La nena, Puella, miraba al demonio con una sonrisa tímida, y se desvistió por completo. Ambos estaban de pie frente a frente, en el centro del círculo, separados únicamente por el claro de sol que se filtraba por entre las copas de los árboles.