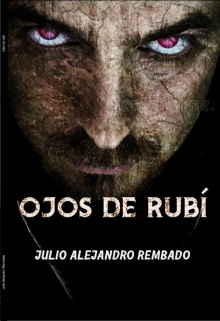

Alma Eterna - Primer libro: Ojos de Rubí

CAPÍTULO IV – En el hospital

—Señor Santos. ¿Me escucha, señor Santos?

Luciano empezó a despertarse, sintió el contacto áspero de una sábana y supo estaba en una cama. El pecho le dolía y le costaba respirar, tenía algo raro en la boca, en la garganta. Se asfixiaba, tiró del tubo que le obstruía la tráquea y este salió llenó de saliva. Pensó que vomitaría, pero pudo contenerse mientras recuperaba el aliento. Todo le daba vueltas. Miró a su alrededor, desorientado. Me doparon, se dijo.

—Señor Santos, atiéndame, se lo ruego. Debe escucharme.

Era la voz ronca de un hombre—Voz de borracho, diría su viejo—. Él trató de reconocerla, pero no pudo. Tenía la vista nublada y solo veía una sombra negra por delante de su cara.

—Señor Santos —insistió la voz.

Él odiaba que lo llamasen por el apellido.

—Luciano —corrigió, con un gran esfuerzo. Su voz sonó rara, pastosa.

—¿Me oye bien? Usted está en peligro.

Luciano lanzó una risotada que le costó una terrible punzada de dolor. Poco a poco iba recuperando la vista, el mundo dejaba de dar vueltas a su alrededor. Frente a él tenía un hombre alto y flaco, de pelo canoso y crespo. Llevaba una camisa negra con alzacuello.

—¿Sacerdote? ¿Viene a oír mis últimas plegarias?

—No sea ridículo, señor Luciano —respondió el sacerdote con brusquedad—Me gustaría explicarle con más detalles, pero ahora no puedo. Tenemos que irnos antes de que la policía empiece a sospechar.

No sabía si podía confiar en el cura, pero no le quedaba otra opción, no quería que le volviesen a disparar.

Asintió, y el cura se acercó más a la cama para ayudarlo a levantarse. Las rodillas le temblaron, pero finalmente lo sostuvieron. Pasó un brazo por los hombros del sacerdote, y apoyó en él casi la totalidad de su peso. El hombre parecía viejo, pero aun así resistió.

—Mi nombre es Marco Calaccero —se presentó con el aliento cortado por el esfuerzo—, pero me dicen Padre Brochero. Ahora nos vamos, y en silencio. Tengo un auto afuera.

La Sala de Urgencias era un caos. Los enfermeros, exaltados, hablaban entre sí. Luis caminaba de un lado a otro, colorado y transpirado, muy nervioso. Había prendido un cigarrillo. Esperaba a Roberto Howater, que se hallaba en camino. Dos miembros de la Federal lo miraban desde lejos, serenos pero expectantes. Sabían que Luis estaba fusilado. Sabían de sus antecedentes. Parecían dos perros muertos de hambre. Confiaba en que su viejo amigo y jefe, Howater, lo sacara del apuro. Este era un tipo importante. Aunque, si los federicos decidían llevárselo, su jefe no podría hacer nada. Por ahora, su palanca alcanzaba para tenerlos esperando su llegada.

Todavía no sabía cómo iba a explicarle la secuencia de los acontecimientos. En ese momento, su amigo Raúl se acercó hacia la expendedora de agua que tenía al lado, y mientras se servía un vaso, le habló por lo bajo.

—Está vivo — el hombre miró hacia los federales y se dio vuelta para que no vieran como movía los labios — tenía una bala en el corazón y otra en un pulmón. Pero el tipo seguía respirando. Le aplicamos anestesia, no paraba de gritar. En la Guardia le dieron sangre, porque estaba blanco como la cal y ahí todo se puso más extraño.

—¿Todavía más extraño? — preguntó Luís. En ese momento sonó el Handy que Raúl llevaba en el cinturón y llamó la atención de los federales.

—Tengo que irme—Miró a Luís como disculpándose, vació de un trago el agua y se alejó hablando por el aparato.

Luis tragó saliva. Esa situación inverosímil era otra de las razones por las que los federales esperaban. Había cuatro policías muertos por un sujeto que se había regenerado como una ameba. Después, todo se puso aún más extraño, llegó el Padre Brochero, un cura famoso, con una carta que entregó a los federales. Acto seguido, entró en la habitación. Solo unos minutos, oyó que le decían a regañadientes.

Los recuerdos sacudieron a Luis: el secuestro de su hija y como tiroteó a sangre fría al bastardo que la mató. Aún tenía pesadillas, pero la psicóloga le había autorizado a volver al trabajo, para mantener el bocho ocupado. Habían querido meterlo en cana, pero Howater movió las fichas a su favor. Era el antecedente de aquel caso lo que lo condenaba frente a los federicos.

Los careos no serían tan benevolentes esta vez. Era su palabra contra la del asesino, suponiendo que este viviera. Otra vez lo iban a tildar de gatillo fácil. Esta vez, no tenía garantías.

Roberto Howater llegó, rengo como era, apagando un pucho, obligado por una enfermera bastante enojada. El jefe era un hombre de contextura grande, entrado en años, y con una profusa barba blanca, muy extraña en un oficial de su rango. Iba vestido de civil.

—¿Dónde está? —preguntó a modo de saludo. Lucía nervioso, todos lucían nerviosos. Era un muy mal día.

—En la 508 —dijo Luis tras dudar un instante—. Al fondo del pasillo a la derecha. Entró un sacerdote, Brochero.

Los federales los miraban fijo. El jefe los saludó con un gesto de la mano que estos no correspondieron y le dijo a Luís—: Vení.

Se dirigieron a la habitación en donde estaba el sospechoso, intercambiaron una mirada cómplice y abrieron la puerta de un tirón. No había nadie. A Luis le cayeron todas las fichas.