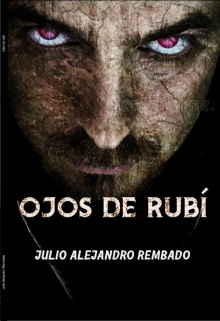

Alma Eterna - Primer libro: Ojos de Rubí

CAPÍTULO V – El muchacho en el caserón

Roberto Howater había salido a la calle, vestido con su uniforme nuevo, recién designado en esa pequeña comisaría de la periferia de Carlos Paz. Muchos de sus compañeros de secundaria le reprochaban haberse metido en la Fuerza.

Ellos, que tenían ideales de lucha social, acusaban al Estado de opresor. Pero él estaba convencido de que los cambios podían operarse desde adentro. Quería ser el ejemplo de que la Policía no era un ente represivo y violento como el Ejército.

En la comisaría habían recibido una alerta, se habían escuchado varios gritos procedentes de una casona abandonada. Se temía una posible violación, o un crimen de índole mafioso.

A Roberto Howater lo mandaron de acompañante de un tipo mucho más experimentado: el oficial Hugo Fernández, un tipo moreno, fuerte y carismático. Al llegar al lugar, comprobaron que era un caserón bastante grande y anacrónico, con un primer piso. Estaba rodeado por casillas humildes, los vecinos se acercaban al lugar atraídos por la curiosidad y el morbo.

Habría unos quince civiles. Fernández no mostró paciencia.

—¡Vamos, circulen! No hay nada que ver acá.

—¡Son los terroristas, oficial! —dijo un tipo, pero él lo ignoró.

—¡Circulen! —repitió, amenazante.

Con miedo, la gente obedeció.

En aquellos tiempos desobedecer a las fuerzas del orden podía traer consecuencias funestas.

Se acercaron a la puerta de calle y Hugo tocó la puerta con autoridad, al grito de:

—¡Abra! ¡Policía!

Y, tal como esperaban, no hubo respuesta.

Hugo Fernández intercambió una mirada con Roberto, y desenfundaron sus armas. Le ordenó al joven abrir por la fuerza. Este tomó impulso y golpeó la puerta con una patada, el cerrojo no cedió.

—¡Dale, pebete! —le dijo.

Roberto volvió a tomar impulso con más fuerza. Y esta vez la cerradura se rompió, con un sonido sordo.

Entraron con las armas en alto. El lugar estaba totalmente oscuro, y la escasa luz del atardecer cordobés no los ayudaba. Enseguida sintieron un tufo repulsivo. Hugo lo mandó a la patrulla a buscar una linterna. Roberto acató de inmediato.

El silencio era total.

Avanzaron por el rellano y entraron en el comedor. Hasta esa puerta llegaba la poca luz de las ocho de la noche, adentro ya era la boca del lobo.

Hugo Fernández enfocó la luz hacia una escalera en forma de caracol, y desde arriba les llegó un grito ahogado. Roberto se sobresaltó y casi dejó caer su linterna.

Subieron con cautela.

En cada puerta que alumbraron había una cruz invertida pintada en rojo, con algo que seguía húmedo y chorreaba hacia abajo. Los policías intercambiaron una mirada, y siguieron.

La única ventana del largo pasillo era grande, estaba al fondo y tenía la persiana cerrada. Apenas se filtraba la escaza luz de la calle.

A cada paso, el olor se hacía más intenso. Una de las puertas estaba entreabierta, la empujaron levemente y descubrieron un manchón en el suelo: sangre. Sangre fresca que salía de adentro. Entraron con cautela y oyeron una respiración entrecortada. Los haces de las linternas se dirigieron hacia adelante y alumbraron la figura de una menor, rubia, de aproximadamente diez años. Tenía un vestido azul lleno de sangre, y estaba arrodillada frente a dos cadáveres desmembrados y destripados. Se los estaba comiendo.

La criatura les devolvió una mirada de ojos blancos y muertos.

Corriendo como un animal demoníaco y dando un chillido espeluznante, intentó abalanzarse sobre ellos. Los policías reaccionaron con rapidez, y lograron cerrar la puerta. La niña, o el pequeño monstruo, arañó la madera.

Retrocedían espantados, desde todos lados comenzaron a oír llantos y lamentaciones. Roberto tragó saliva y miró interrogante a su superior, pero éste tampoco sabía qué hacer. Posaron las linternas hacia las paredes, el suelo, estaba todo lleno de cadáveres desmembrados y estos estaban convulsionando, volvían a la vida.

Una figura gigantesca apareció desde las sombras. Un sujeto de más de dos metros de alto, robusto y terrorífico. A la escaza luz de la linterna, vieron que iba semidesnudo y que tenía la boca y el pecho chorreados de sangre. Ostentaba una sonrisa de oreja a oreja y tenía dientes filosos como los de una bestia.

Estamos en presencia de Satanás, se dijo Roberto.

Fernández reaccionó como pudo. Alzó el revólver, y dijo sin convicción:

—¡Alto: ¡Policía!

El demonio se rio, y aquel sonido estridente e inhumano reverberó en las paredes. Roberto sintió mucho miedo, se le hizo un nudo en la garganta. Lo único que quería era salir huyendo de aquel lugar.

—Ustedes ser cadáveres de mis cadáveres. —El monstruo habló con un fuerte acento oriental—.

Roberto gritó despavorido y disparó, en tanto su superior le gritaba al gigante algo que él no alcanzó a escuchar. Retrocedieron hasta pegar las espaldas contra el ventanal. Las balas impactaban, pero nada detenía a esos cuerpos. El monstruo chino volvió a reír estridente, nefasto y burlón. Agotaron las municiones. Sin pensarlo mucho, Hugo Fernández peló su bastón y arremetió contra ellos. Roberto Howater intentó detenerlo, pero no hubo caso. Aquella fue la última vez que lo vio con vida. Le dio a uno y luego a otro. Pero eran inmensa mayoría. Se oyó un aullido amortiguado y, segundos más tarde, el sonido asqueroso de los muertos desgarrando, succionando y devorando la carne humana.