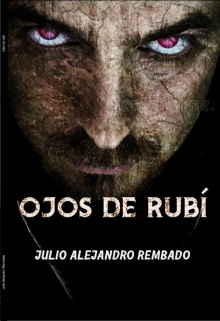

Alma Eterna - Primer libro: Ojos de Rubí

CAPÍTULO VII – El hombre santo

Aturdido, Luciano se agachó sobre el cuerpo moribundo. Su cerebro tardó en reaccionar. Le tocó un brazo, estaba muy fría, demasiado. Elizabeth, a quien amaba con locura, con quien había compartido los momentos más importantes de su vida, estaba muerta; y él era su asesino. Enterró el rostro en las manos. Deseó llorar, pero se descubrió en un estado de shock. Cada pensamiento estuvo de pronto ligado a un recuerdo, y ya nada le importó: ni los vampiros, ni el espectro con el que combatía, ni el sacerdote.

Su memoria despertó aquel recuerdo del verano del 2005. Era una noche calurosa, y el caminaba por la atestada avenida Corrientes rumbo al Obelisco. Por todos lados había turistas ansiosos por recorrer la cosmopolita urbe, o sacar entradas en alguno de los teatros más importantes del país. Hora pico de un sábado a la noche. La gente se embotellaba, sobre todo a la salida de los espectáculos. Se cruzó con una mujer muy hermosa, que llevaba un vestido escotado, insinuante. Se perdió en el contorneo de sus caderas, hasta que chocó de frente con otra muchacha.

—¡Y la concha de tu madre! —gritó ella—. ¡Pajero! —Intentó esquivarlo, apurada. Pero Luciano no la dejó pasar.

—Qué lenguaje tan feo para una chica tan linda —dijo, con lo que él creía era su mejor sonrisa de galán.

La muchachita medía metro sesenta, tenía el pelo ondulado y castaño claro, del mismo color de sus ojos…, además de una abultada delantera. Vestía jogging y una remera deportiva.

—¡Pero andá a cagar, salame! —repuso ella mordaz. Pasó delante de él y se alejó entre la muchedumbre, luego dobló y desapareció por la esquina.

Luciano la siguió. Ella enfiló rumbo por Sarmiento, una calle comercial, más relacionada con los trabajos de oficina que con la afluencia de visitantes y turistas. Por la noche se reunían en las esquinas actores habituales del submundo porteño, cartoneros y linyeras, pero también otros más peligrosos como pungas, asaltantes y drogadictos. Luciano comenzó a preocuparse, ese no era un barrio para que aquella mina caminara sola por la noche.

Cuando la chica cruzó Talcahuano, los chiflidos y piropos groseros le cayeron encima. Y ella se alejó rápido. Luciano apresuró el paso.

Dos borrachos se acercaban a los gritos, bebían y brindaban botella con botella, y volvían a beber y a brindar. La chica pareció notarlos y se detuvo vacilante. Las risas de los borrachos llegaron hasta Luciano.

—¡Pero no te preocupes, mi amor… —largó uno de los tipos—somos buenitos!

La joven los ignoró e intentó pasar por su lado, pero los hombres la increparon. Uno la agarró de un brazo y la encaró. De reflejo, la muchacha le dio un cachetazo. Y ahí se armó la podrida. Los borrachos se le abalanzaron. Luciano llegó corriendo y se tiró encima de uno de ellos, ambos cayeron al suelo. El otro se dio vuelta con el brazo de la muchacha aún agarrado. Luciano forcejeó con el hombre que era más corpulento que él, su hedor se le hacía insoportable. Tiro dos piñas, pero recibió cuatro a cambio en plena cara. Al instante sintió el líquido espeso saliendo de su nariz. De pronto escuchó un grito y vio al otro borracho que caía arrodillado con las manos en los ojos, la jovencita se agachó y roció con un aerosol la cara del otro hombre que al instante comenzó a aullar de dolor.

- Toma hijo de puta, la próxima te va peor –

Luciano miró a la joven, parecía sobrecogida y asustada, pero tenía las mejillas rojas y los ojos exultantes. Sus miradas se cruzaron y ahí, dolorido, con la nariz rota y sangrante, supo que se había enamorado.

Cruzaron Corrientes a toda prisa, y luego subieron en dirección al obelisco, hasta que vieron las gorras de dos policías federales en plena guardia, cerca de tres cuadras después. Allí pudieron recuperar el aliento. Así, en pleno centro porteño, con corridas y golpes, había conocido a Elizabeth Torres.

Ahora Elizabeth estaba muerta, y el asesino era él.

Luciano no reaccionaba y el espectro caminaba lentamente hacia él, confiado y ofreciéndole una media sonrisa. Se detuvo a su lado y le ofreció una mano blanca como la luna. Como Luciano no respondió al gesto, se la metió en el bolsillo del jean.

—No hay razones para pelear —dijo—, somos prácticamente hermanos. —Volvió a sonreír, Luciano permanecía en silencio, con la mirada fija en la nívea pero sombría faz de su interlocutor

—Luciano, nuestro Señor te considera su hijo. Él te hizo inmortal, él te dio una nueva vida. Y le puede dar una nueva vida a ella… —Señaló el cuerpo maltrecho de Elizabeth.

—Te voy a matar —se limitó a contestar Luciano. Y, tambaleándose, comenzó a ponerse de pie.

Un furor le encendió las pupilas. Primero su contorno se volvió anaranjado; luego todo viró al rojo. Un rojo furioso y sangriento, el espectro retrocedió un par involuntario.

—Nuestro Señ… —balbuceó.

—… yo no tengo ningún señor —dijo Luciano.

—¡Tu mujer no está muerta!, aún no es tarde para salvarla, volvería más hermosa, un ser único, dejate llevar.