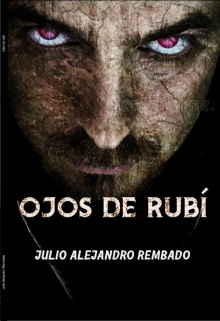

Alma Eterna - Primer libro: Ojos de Rubí

CAPÍTULO IX – El Asedio a la Parroquia

1

Luciano Santos volaba de fiebre, su corazón latía; cada vez más despacio, pero latía.

Romina se acercó con un vaso de agua, pero la mayor parte del contenido se derramó sobre la funda de la almohada.

—¿Qué hacemos, Marco? —preguntó Romina.

El cura se limitó a pedirle que confiara en Dios y continuó observando la noche a través de la ventana. Romina Muñoz tuvo un mal presagio, no espera ayuda, se dijo. Lo que espera es la muerte.

Al cabo de una hora, Luciano comenzó a perder temperatura. El sacerdote se le acercó, le levantó los párpados y le separó los labios. Se levantó con un suspiro de cansancio y le sonrió a Romina.

- Cuidalo un poco más, por favor —

Ella obedeció, tenía miedo, pero estaba animada por la repentina recuperación del joven. No quiso preguntar más, en la habitación reinaba un aura sobrenatural y decidió depositar su confianza en el padre Marco, como siempre había hecho.

Marco estaba impaciente por la llegada de Howater, por lo menos, la fiebre había amainado y eso era buena señal, o al menos eso pensaba. Nunca había visto algo parecido, humano y Nosferatu a la vez. Poco a poco se iba cumpliendo la profecía. Ahora ya no le cabían más dudas, era el elegido.

Agarró su teléfono celular, abrió la casilla de mails y leyó por cuarta vez la respuesta del Vaticano, corta y simple: espera.

—Padre Marco, ¿qué pasa? — preguntó Romina — Entiendo que sea un secreto, pero… ¿Este chico… está tocado por Dios? ¿Es esto un milagro?

Marco Calaccero se tomó su tiempo para responder. Observó atentamente a la mujer que tenía delante, menuda, provinciana, de buen corazón.

—No exactamente. Más bien, diría lo contrario.

—¿Usted va a darle paz? ¿Está poseído?

—Algo así Rominita, algo así.

Romina le dedicó una sonrisa devota, y se agachó sobre la cama para colocar otro paño húmedo sobre la frente de Luciano. En ese momento, el muchacho se incorporó y con un movimiento brusco sus dientes se clavaron en el cuello frágil de la mujer y desgarraron. La sangre salpicó al anciano cura en la cara, este miraba hipnotizado como Luciano Santos enterraba su rostro en el cuello destrozado de la mujer. El cuerpo de Romina cayó inerte a un lado de la cama, con un gesto de horror y los ojos blancos, muertos.

Luciano respiraba agitado, su piel recuperaba el color y sudaba. Se limpió la frente y miró con los ojos muy abiertos al cadáver de Romina. Tragó saliva y la empujó a un costado, el cuerpo cayó al suelo con un sonido hueco

Marco Calaccero se persignó por el alma de su criada. Tantos años juntos, pensó. Dios te acogerá en su seno, querida Romina.

Luciano se miró las manos y quedó fascinado al contemplar los ínfimos detalles que percibía. Oteó a su alrededor: la mujer muerta, el anciano, los muebles discretos y baratos, la ventana con el vidrio impecable, y el camino que se perdía en el monte. Podía distinguir con una definición asombrosa cada hoja, cada brizna de pasto, cada insecto; si se lo proponía, hasta podía oír el batir de las alas. Y si afinaba bien el oído, incluso podía escuchar latir el corazón del padre Marco. Se puso de pie con armoniosa agilidad.

El sacerdote lo observaba anonadado. El aspecto de Luciano había cambiado tanto, que le costaba creer que aún fuera humano. Ahí, donde antes hubo imperfecciones naturales, ahora encontraba solo virtudes físicas: Abdominales duros, brazos y piernas musculosos, un cuerpo marcado y esbelto. El pelo brillaba sedoso, la piel se había alisado y ahora se la observaba rosada y tierna como la de un niño. A pesar de que el sacerdote no tenía impulsos homosexuales, en ese momento se vio profundamente atraído por ese muchacho perfecto. Sentía el deseo muy fuerte de entregarse al beso de esos labios rojos y carnosos, brillantes, a esa sonrisa blanca y perfecta.

Luciano comenzó a vestirse, quiso decir algo para romper el silencio, tal vez pedir perdón por lo que había pasado, pero en ese momento oyeron un grito desgarrador. Eso rompió el trance del cura Brochero y ambos se miraron desconcertados. Se oían decenas, tal vez cientos de lamentos horripilantes.

De pronto hubo un golpe contra la ventana y ambos se sobresaltaron: era una mano blanquecina y sucia, pútrida, que arañaba el cristal. La mano se afirmó en el alféizar, y trepó, era un sujeto asqueroso y desnudo, cuya piel parecía andrajos. No tenía ojos, tampoco lengua, ni labios.

—Un zombi —exclamó Luciano sorprendido y asqueado.

Se acercaron con cautela a la ventana y miraron hacia abajo: Había por lo menos cientos de aquellos muertos vivientes y se agolpaban empujándose unos contra otros en la puerta de entrada. Oyeron un fuerte estrépito que provenía del piso inferior y supieron que los muertos habían logrado entrar. Las ventanas comenzaron a estallar hacia adentro, las manos pútridas rasgaban el interior del recibidor.

—¡Dios mío! —dijo el padre Marco—. ¿Cómo no los vi venir? ¡Jo Chang Ming, ¡vampiro asqueroso!

El zombi aún colgado en el alfeizar de la ventana lanzó un quejido incoherente, apoyó todo su peso contra el vidrio y este se quebró hacia adentro. Marco y Luciano corrieron fuera de la habitación, y en el pasillo fueron sorprendidos por cinco de esas criaturas. A paso torpe, se abalanzaron sobre ellos con claras intensiones homicidas. El sacerdote alzó la cruz que se iluminó en lo alto y, blandiéndola como una maza, la hundió en la frente del que tenía más cerca, éste cayó inerte al suelo. Luciano forcejeó con dos de ellos que intentaban morderlo, agarró de los pelos a uno y le estrelló la cabeza contra el otro. No era consciente de su propia fuerza, los cráneos reventaron. El olor a tierra y a podredumbre se hizo insoportable.