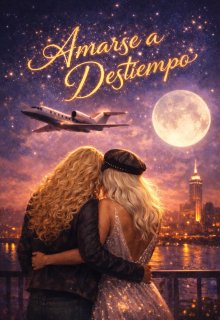

Amarse a Destiempo

Ni príncipe, ni corcel Capítulo 1

Toda mi vida fantaseé con encontrar un compañero de aventuras. Alguien con quien disfrutara estar y que también disfrutara estar conmigo. Siempre supe que quería a alguien más en mi vida, pero tenía algo muy claro: un príncipe azul jamás llegaría a mi ventana para pedirme que huyéramos juntos en su bello corcel.

Aunque había tenido relaciones amorosas, aún no comprendía realmente su significado. Con el paso de los años, hoy puedo decir que, a mis dieciocho, sigo sin tener la menor idea de qué es eso que todos buscan con tanta desesperación: el amor. ¿Sentirse cómodo al hablar con alguien? ¿Estar bien acompañado en la cama? ¡No! Eso no es amor.

Cuando era niña, mi madre solía leerme la historia de Cenicienta antes de dormir. Al terminar, siempre me decía que yo era su princesa, a lo que yo respondía riendo:

“Las Princesas no existen”

A algunos les cuesta creer que, a mis seis años, ya era lo suficientemente madura para entender que Santa Claus y el Conejo de Pascua eran puras patrañas. Y más aún, que a esa edad me interesara hablar de fútbol o básquetbol con los adultos.

A mi padre mi personalidad le encanta. Disfrutaba demás sentarse a charlar conmigo. Cada tarde, al llegar de trabajar, jugábamos un par de horas antes de la cena y, al terminar, nos quedamos viendo el fútbol. A veces, mis padres discutían por eso. Mi madre esperaba que, al ser niña, me obsesionara con las muñecas, pero nunca llamaron mi atención… al menos, no de la forma en que ella quería.

Cuando cumplió doce años, empecé a robar los maquillajes y tacones de mamá. A ella le fascinaba verme actuar como una "niña normal". Sin embargo, eso no significó que dejara de ver fútbol con mi padre. Solo que ahora lo hacía maquillada y con sandalias altas.

Al año siguiente, ingresó a la escuela secundaria. Desde el primer día, me adapté con facilidad y rápidamente hice amigas. No tardamos en formar un grupo unido, y, aunque cada una tenía su propia personalidad, todos compartíamos una complicidad especial. Desde el principio, mis compañeras mostraron un particular interés en mí. Les fascinaba mi estilo, la manera en que me arreglaba cada mañana y, sobre todo, mi habilidad con el maquillaje. Antes de comenzar las clases, siempre me pedían que las maquillara, ya mí no me importaba hacerlo. Disfrutaba de esos momentos, pues eran la excusa perfecta para explotar mi don y por qué no, también para darles una pequeña ojeada a un par de ellas

Con el paso de los meses, empecé a notar que llamaba la atención de los chicos. Al principio, no le di importancia, pero, con el tiempo, me di cuenta de que sus miradas me seguían a todas partes. En los pasillos, en el aula, durante el receso… era imposible no notar sus ojos sobre mí. A la hora del almuerzo, algunos se adelantaban para guardarme un lugar en la fila o intentaban sentarse a mi lado, esperando cualquier oportunidad para entablar conversación.

A veces lo permitía, aunque casi nunca sucedió. Siempre llegaban mis amigas al rescate. Se interponían entre ellos y yo con excusas improvisadas o con una broma que los hacía retroceder. Me divertía ver cómo se frustraban al no conseguir lo que querían. No podía evitar sonreír ante su insistencia. Lo cierto es que, aunque me gustaba la atención, aún no comprendía del todo el poder que estaba comenzando a tener sobre ellos.

Empecé a preocuparme por mi aspecto físico. Cada mañana, cepillaba con esmero mis rizos dorados, asegurándome de que cayeran perfectamente sobre mis hombros. Mis amigas decían que a los chicos les encantaba verme con el cabello suelto, y aunque al principio no le di importancia, pronto me di cuenta de que tenían razón. Con el tiempo, logré todo lo que me proponía: los chicos hacían mi voluntad sin dudarlo. Y, vaya, cuánto lo disfrutaba.

Al paso de los años me convertí en la rubia Mala. La popular. La popular. A la que todos invitaban a sus fiestas. A la que todos los chicos querían en su cama. ¡Ha! Me encantaba usar a esos chicos y luego desecharlos. Les hacía hacer lo que yo quisiera y luego les arrojaba un beso y pateaba su trasero. Si algo tuve claro, siempre fue que esos chicos solo veían mi cuerpo y nada más que eso, en realidad ninguno me conocía.

Solo Vanessa me vio de verdad. Desde la primaria habíamos sido inseparables. Era mi mejor amiga, la única en quien confiaba, la persona a la que más quería. A los catorce años empezamos a pasar aún más tiempo juntas y, sin darnos cuenta, nos enredamos en algo inesperado. Cuando estábamos solas, nos fascinábamos con la presencia de la otra, con cada detalle. Nos convertimos en nuestra propia adicción.

Durante el resto de mis años en la escuela, llegué a creer que la amaba. Y ella también lo creyó. Nunca se dejó influenciar por lo que yo hacía con los chicos. Nos convencimos de que lo nuestra era una forma de hacer justicia