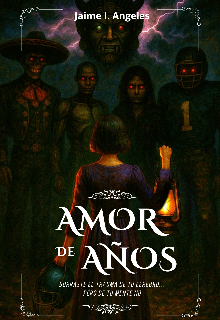

Amor de años

CAPÍTULO 1: Bienvenida a Ciudad Corona

- I -

Su abuela se quedó fija mirando la tormenta desde la ventana, sin parpadear. Solo gotas de agua y relámpagos había ahí afuera, pero parecía ver algo que nadie más podía. Detrás de ella, Delilah veía cómo apretaba con fuerza un crucifijo con manos temblorosas y que, minutos antes, había prendido una veladora frente a su cuadro desgastado de la Virgen de Guadalupe.

Eso parecía extraño, pero, para ese momento, a nuestra protagonista ya no le importaba nada, solo rompía en llanto cuando recordaba el trauma que la atormentaba todos los días de su vida.

Luego de unos segundos, también escuchó que repetía una y otra vez la frase:

“Líbranos del mal”.

La anciana de largas trenzas, quizás, temía por lo que miraba, ya que sus miedos siempre giraban en torno a la religión.

No obstante, aprovechando que se encontraba distraída, Delilah pensó que había llegado el momento. Esta era su oportunidad para hacer lo que tenía planeado desde la primavera.

En un abrir y cerrar de ojos, la joven desapareció.

La abuela siguió mirando. No miraba en vano. Ella lo sentía. Ese demonio estaba cerca. Tan cerca que casi podía sentir el olor a azufre besando su nariz.

- II -

Delilah se escabulló como una sombra de media noche al cuarto de la anciana y se paró frente al mueble de roble devorado por las polillas. En el polvo del cajón que tenía prohibido abrir, sus dedos se cerraron alrededor de los lomos gastados de unos libros antiguos, aquellos que guardaban secretos entre sus páginas amarillentas.

Palabras susurradas, rituales, símbolos trazados y el conjuro para invocar al ente más poderoso del mundo ahora estaban bajo su custodia.

Consideraba que era una vil estupidez lo que estaba a punto de hacer, pero era su última alternativa. Estaba tan desesperada por encontrar una solución que esa tarde desafió su propia idea de no creer en la brujería.

Aunque los nervios y la angustia la estaban traicionando, apuntándole a la cabeza con un arma, se mantuvo firme a su idea. Era la hora. En ese día, un diecisiete de junio del dos mil veintiuno, finalmente lo haría.

Siendo lo más silenciosa posible, cerró el cajón, caminó de puntillas y salió del cuarto.

Aprovechando que su abuela continuaba distraída, rápidamente escapó de esa pequeña choza de adobe en la que vivía, por la puerta trasera.

Si la descubría no habría perdón por la blasfemia que llevaba bajo el brazo.

Al apretar los libros contra su pecho, miró hacia el cielo por un momento: el sol estaba rojo, y la forma en que se asomaba a través de las nubes se asemejaba al ojo de Lucifer de la pintura El Ángel Caído, de Alexandre Cabanel, que observaba con ira, rechazo, incomprensión, impotencia, resentimiento y quizás un toque de frustración.

Corrió bajo la lluvia y se dirigió a toda prisa hasta su escondite favorito, el mismo al que iba cuando quería volar entre cometas, buscando alejarse de la sociedad y encontrar algo de tranquilidad: el campanario de la antigua y abandonada Capilla de San Pedro.

Los libros le ardían en el brazo. No miró atrás, pero sintió que algo la observaba desde el cielo. Algo que no era el sol... algo sobrenatural.

Y, al unísono, el “sol” parpadeó.

- III -

Las escaleras de madera crujieron bajo sus pies al subir, cada paso era más pesado que el anterior.

El suelo de la cima de la capilla la recibió con un abismo frío y oscuro, como un reflejo de lo que llevaba dentro.

Las campanas desgastadas, telarañas, grafitis y botellas rotas de vidrio fungían como la decoración del campanario. El hedor despedido de humedad mezclada, como salsa, con orines era tan penetrante que incluso amenazaba con hacerla desistir.

Estando ahí, el viento helado le entumecía los dedos y le arrancaba algunas lágrimas, mientras, guiándose por las hojas cubiertas por un cuero todavía grasoso, invocaba, suplicaba y gritaba algunas palabras en náhuatl, terminando con una frase en español:

—¡Quiero hacer un trato contigo!

Pero solo el silencio respondió.

Ante la inminente frustración de no recibir respuesta en su último acto de desesperación para calmar su dolor, estaba dispuesta a terminar con su vida.

Aventó todos los libros, se sentó de cuclillas debajo de la campana más grande, la cual colgaba de un viejo lazo de acero inoxidable, y metió sus manos y su cabeza en el viejo vestido morado de manga larga que traía puesto.

—¡Maldito sea el día en que recibí la vida! —gritó, pero su voz se quebró a mitad de la frase. Solo el eco rebotó, como una pelota de esponja, de un lado a otro.

Sintió cómo el llanto que había contenido por años brotaba en oleadas ardientes.

Se dejó caer contra el suelo, ahogando sus sollozos dentro de la sudadera, hasta que solo quedó un silencio vacío.

- IV -

Pasando unos minutos, se levantó, sacó su cabeza y manos del vestido y, secándose las lágrimas con las mangas, caminó y se colocó al borde del campanario, donde recordó todos los malos momentos que experimentó desde su infancia hasta ese momento.