Amor inmaduro

Capitulo 1.

Puebla de los Infantes, (Córdoba). El sol de la primavera se derramaba sobre las fachadas encaladas, tiñiendo de oro los geranios que desbordaban los balcones de hierro forjado. Las calles, estrechas y empedradas, olían a jazmín y a la promesa de un verano inminente. En este rincón de Andalucía, el tiempo no se medía en minutos, sino en el repique de las campanas de la iglesia y el ritmo pausado de la vida.

Asunción se movía por su casa con la eficiencia silenciosa de quien ha aprendido a llenar el vacío con quehaceres. Sus sesenta años, aunque marcados por la reciente viudez, no habían mermado la elegancia natural de sus movimientos. La casa, impecable y ordenada, era un reflejo de su necesidad de control en un mundo que a veces parecía desmoronarse. Su marido, Antonio, había fallecido hacía poco más de un año, dejando tras de sí un silencio abrumador que ni los ocasionales correos de sus hijos, ya independizados, ni las visitas de sus hermanos, Carlos y José, lograban llenar por completo.

La mayor parte de su tiempo lo dedicaba a su madre, doña Carmen, de noventa años, cuya salud se deterioraba día a día. La anciana, postrada en la cama, era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la carga que Asunción llevaba sobre sus hombros. La cuidaba con devoción, pero el peso de la responsabilidad, sumado a la soledad, a veces le oprimía el pecho. Sus hermanos, Carlos y José, siempre dispuestos a ayudar, tenían sus propias vidas y familias, y Asunción no quería ser una carga. Se sentía atrapada en una rutina de cuidados, recuerdos y una quietud que rozaba la melancolía.

Esa tarde, Asunción había salido a hacer la compra, una de sus únicas excusas para pasear por el pueblo y sentir el pulso de la vida. Mientras esperaba en la cola de la panadería, su mirada se cruzó con la de Roberto. Él estaba al otro lado de la calle, apoyado en la pared de una casa, con unos auriculares puestos, ajeno al bullicio. Tenía dieciocho años, recién cumplidos, y la despreocupación de la juventud se le notaba en cada gesto. Su cabello oscuro caía sobre su frente, y sus ojos, de un verde intenso, observaban el mundo con una mezcla de curiosidad y aburrimiento.

Roberto era el menor de los hijos de Juan Carlos y Teresa, una familia respetada en el pueblo, dueños de la ferretería local. Sus padres eran personas trabajadoras y conservadoras, con una visión muy clara del futuro de sus hijos. Emilio, el mayor, de veinticinco años, ya estaba encauzado en el negocio familiar, y Enrique, de diecinueve, seguía los pasos de su hermano mayor, aunque con menos entusiasmo. Roberto, sin embargo, sentía que el futuro que sus padres le tenían preparado era una jaula. Anhelaba algo más, algo que lo sacara de la monotonía de Puebla de los Infantes, algo que le permitiera ser él mismo.

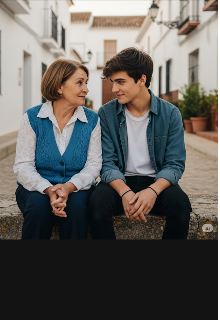

Asunción lo había visto crecer, como a todos los niños del pueblo. Pero ahora, al observarlo, notó una chispa diferente en sus ojos, una energía que le recordaba a la suya propia en su juventud, antes de que la vida la encauzara por caminos más predecibles. Roberto, por su parte, al quitarse los auriculares y notar la mirada de Asunción, le dedicó una sonrisa tímida, casi imperceptible. Una sonrisa que, sin saberlo, abrió una pequeña grieta en el muro de soledad que rodeaba a Asunción.

Al salir de la panadería, con la barra de pan bajo el brazo, Asunción se encontró con Roberto en la esquina. Él se había acercado.

"Buenas tardes, Asunción", dijo Roberto, su voz aún con el tono grave de la adolescencia. "Qué calor hace ya, ¿verdad?"

Asunción sonrió. "Buenas tardes, Roberto. Sí, el verano se adelanta. ¿Qué tal tus estudios?"

"Bien, bien", respondió él, con un encogimiento de hombros. "Terminando ya el Bachillerato. Con ganas de que acabe."

Hubo un breve silencio, no incómodo, sino expectante. Asunción notó la ligereza en la conversación con él, una ausencia de las formalidades que mantenía con la gente de su edad.

"¿Y qué planes tienes para después?", preguntó ella, impulsada por una curiosidad inusual.

Roberto se encogió de hombros de nuevo, una sombra de incertidumbre cruzando su rostro. "No lo sé. Mis padres quieren que siga con la ferretería, como Emilio. Pero... no es lo mío." Miró a Asunción, y en sus ojos verdes, ella vio una vulnerabilidad que la conmovió. "Me gustaría hacer otras cosas. Viajar. Conocer el mundo."

Asunción asintió, comprendiendo. "Es bueno tener sueños, Roberto. No dejes que nadie te los quite."

La conversación continuó unos minutos más, trivial en apariencia, pero cargada de una conexión inesperada. Cuando se despidieron, Asunción sintió una ligereza en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Roberto, al verla alejarse, se quedó pensativo. Aquella mujer, con su serenidad y sus palabras amables, había despertado algo en él, algo más allá de la curiosidad. El primer hilo de un vínculo inusual se había tejido en el corazón de Puebla de los Infantes.

El encuentro en la panadería no fue un incidente aislado. Las semanas siguientes vieron a Asunción y Roberto cruzarse con una frecuencia que dejó de ser casual. A veces era en la plaza, otras en la orilla del río, o simplemente en la calle, cuando ella salía a despejarse un poco de la opresiva atmósfera de su casa. Sus conversaciones, al principio inocentes y superficiales, comenzaron a profundizarse. Asunción descubrió en Roberto una curiosidad genuina por el mundo, una sensibilidad que trascendía su corta edad. Él le hablaba de sus inquietudes, de su deseo de estudiar diseño gráfico, de su frustración con las expectativas de sus padres. Ella, por su parte, se sorprendía compartiendo anécdotas de su propia juventud, de sueños que había guardado bajo llave, de la belleza de los viajes que nunca hizo.

Con Roberto, Asunción sentía que el aire se le hacía más ligero. Él la escuchaba sin juzgar, sin el poso de melancolía que a veces percibía en las miradas compasivas de sus hermanos o la preocupación velada de sus hijos. Con él, era simplemente Asunción, no la viuda, no la cuidadora, sino una mujer con pensamientos e ideas propias. La chispa inicial se avivaba con cada encuentro, con cada risa compartida.

Para Roberto, Asunción era un oasis. En su presencia, se sentía libre de las ataduras. Ella no le decía qué debía hacer, solo lo animaba a explorar, a pensar por sí mismo. La calma de Asunción contrastaba con la nerviosa energía de su madre, Dolores, quien siempre estaba preocupada por lo que diría la gente o por el futuro "seguro" de sus hijos. Su padre, Juan Carlos, era más silencioso, pero igualmente firme en sus convicciones. Los planes de Roberto para el futuro, sus ideas "descabelladas" de estudiar lejos, eran recibidas en casa con ceños fruncidos y argumentos sobre la estabilidad. En Asunción, Roberto encontró a alguien que entendía su anhelo de escapar, de volar.

Una tarde, mientras paseaban por un sendero poco transitado a las afueras del pueblo, el sol se ponía, tiñiendo el cielo de naranjas y violetas. Roberto se detuvo y miró a Asunción.

"Sabes, Asunción", dijo, su voz un poco más seria de lo habitual. "Contigo, no tengo que fingir. Siento que puedo ser yo mismo."

Asunción sintió un vuelco en el corazón. Le devolvió la mirada, una mezcla de afecto y una incipiente, aunque negada, atracción. "Tú también me haces sentir así, Roberto. Es... agradable."

El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio cargado de una nueva conciencia, de una conexión que ya no era solo amistad. Los límites invisibles que la sociedad había dibujado entre ellos comenzaban a difuminarse en el atardecer de Puebla de los Infantes, dando paso a una intimidad que, para ambos, era a la vez excitante y aterradora. Sabían que estaban entrando en un terreno peligroso, un lugar donde las convenciones del pueblo no tardarían en erigirse como muros infranqueables. Pero en ese momento, bajo el cielo estrellado que comenzaba a asomarse, solo existía la promesa de una conexión inusual.

El calor del verano cordobés llegó implacable, y con él, la vida en el pueblo se ralentizó aún más. Las siestas eran sagradas, y las tardes, se dedicaban a buscar la sombra o el fresco de las terrazas. Fue en una de esas tardes bochornosas cuando la amistad entre Asunción y Roberto dio un paso inesperado.

Asunción había salido a dar un paseo corto, buscando aliviar la opresión del encierro con su madre. Se encontró a Roberto sentado solo en el banco de piedra junto a la pequeña ermita a las afueras del pueblo, un lugar apartado donde rara vez pasaba alguien. Llevaba un cuaderno de bocetos en la mano y la mirada perdida en el horizonte.

"¿Pensando en tus viajes, Roberto?", preguntó Asunción, acercándose.

Él levantó la vista y le dedicó una de sus sonrisas tímidas. "Un poco. Y dibujando. Es lo único que me evade de todo." Mostró el cuaderno, lleno de trazos de paisajes imaginarios y rostros anónimos.

Asunción se sentó a su lado en el banco, el calor del día aún retenido en la piedra. Observó los dibujos con genuino interés. "Tienes talento, Roberto. Mucho."

Él se sonrojó levemente. "Gracias, Asunción. Nadie más lo dice."

El silencio se instaló, no pesado, sino cómplice. El sol comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y anaranjados, anunciando la inminente puesta. Una suave brisa movió las hojas de los olivos cercanos.

Entonces, sin que ninguno de los dos lo esperara, la mano de Roberto se movió con lentitud y cubrió la de Asunción, que reposaba sobre la piedra. El contacto fue suave, apenas un roce, pero la electricidad que se generó fue innegable. Asunción sintió un calor que se extendió desde su mano hasta su pecho, un calor que no había sentido en mucho, mucho tiempo. No retiró la mano. Su mirada se posó en la de él, y en los ojos verdes de Roberto vio una mezcla de audacia y ternura, de inocencia y deseo incipiente.

Él apretó su mano un poco más, su pulgar acariciando suavemente su piel. Los latidos de Asunción se aceleraron. Era un gesto que lo decía todo sin decir nada. Un umbral se había cruzado. Aquella amistad pura se teñía ahora de una nueva y peligrosa emoción.

"Asunción...", susurró Roberto, su voz apenas audible. Su mirada bajó a los labios de ella, y por un instante, el mundo se detuvo. El aliento de Asunción se entrecortó. Sabía lo que iba a pasar, lo que ambos anhelaban sin haberlo verbalizado.

Pero en ese mismo instante, el sonido lejano de unas voces alteradas rompió la magia. Eran risas y gritos de niños que se acercaban por el sendero. La realidad del pueblo, con sus ojos curiosos y sus lenguas afiladas, irrumpió en su burbuja. Roberto retiró su mano de golpe, como si se hubiera quemado, y se irguió. Asunción sintió el frío en su piel y el vacío donde antes había calor.

"Será mejor que vayamos volviendo", dijo Asunción, su voz un poco tensa, intentando sonar natural.

Roberto asintió, pálido. "Sí. Sí, claro."

Caminaron de regreso al pueblo en un silencio cargado. El primer gesto de intimidad se había producido, y con él, la conciencia de los riesgos que entrañaba. Aquel roce de manos, aquel intento de beso, habían sido la prueba de un amor que empezaba a germinar, un amor que estaba inmaduro y que tendría que luchar contra un mundo entero para sobrevivir.

De vuelta en su casa, Asunción se movía como en un sueño. Las tareas diarias –preparar la cena ligera para su madre, ordenar el salón, regar las plantas– se sentían mecánicas, realizadas por un autómata. Su mente estaba fija en el tacto de la mano de Roberto, en la promesa no cumplida de su mirada. ¿Qué había sido aquello? ¿Un desliz? ¿Un error impulsivo? ¿O el inicio de algo que desafiaría todo lo que ella creía saber sobre sí misma y sobre la vida?

Se miró al espejo del pasillo, y por un momento, no se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada tenía sesenta años, sí, con las líneas de expresión que contaban historias de alegría y dolor, pero en sus ojos había una chispa renovada, una vitalidad que creyó perdida para siempre con la muerte de Antonio. La idea de Roberto, con sus dieciocho años y su juventud desbordante, le provocaba una mezcla de euforia y un terror paralizante. Era una locura. Una absoluta locura. ¿Qué diría la gente? ¿Sus hijos? ¿Sus hermanos, Carlos y José, que eran tan protectores y tan convencionales? ¿Y su madre, tan enferma y frágil? La sola idea le producía escalofríos.

Se sirvió una tila, intentando calmar el torbellino de emociones. Su conciencia, educada en la rigidez de las costumbres del pueblo, le gritaba que aquello era impropio, que rozaba lo indecente. Pero su corazón, solitario y anhelante, se aferraba a la calidez de aquel contacto, a la sensación de ser vista y deseada, de volver a sentir algo más allá del deber y la nostalgia.

Mientras tanto, en la casa de sus padres, Roberto se sentía igualmente agitado. Se había encerrado en su habitación, el cuaderno de bocetos olvidado sobre la cama. Su mente repasaba una y otra vez el momento en la ermita: el silencio, la cercanía, el toque de sus manos. Y la mirada de Asunción. Había algo en ella que lo atraía de una manera inexplicable, una calma y una comprensión que no encontraba en ningún otro lugar. Sus amigas de su edad eran ruidosas, superficiales, centradas en trivialidades. Asunción era diferente. Con ella, sentía que podía hablar de sus verdaderos sueños, de sus miedos, de su deseo de una vida que sus padres no lograban entender.

Se paseó por la habitación, la excitación y el miedo mezclándose en su estómago. ¿Qué había estado a punto de hacer? ¿Y ella? ¿Le habría correspondido? El sonido de las voces de los niños había sido un jarro de agua fría, una interrupción brutal de un momento mágico. Pero también había sido una advertencia. En Puebla de los Infantes, la gente hablaba. Y si alguien, especialmente sus padres, se enterara de su conexión con Asunción, la explosión sería inevitable.

Su hermano Emilio, siempre atento a todo lo que hacía Roberto, y su madre, Dolores, con su omnipresente preocupación por la "buena imagen" de la familia, no tardarían en sospechar si sus encuentros continuaban.

Se sentó en su escritorio y cogió el móvil. Dudó. ¿Debería escribirle a Asunción? ¿Decirle algo? ¿O fingir que nada había pasado? La tentación de volver a sentir aquella chispa era abrumadora. La inmadurez de sus dieciocho años le decía que el riesgo valía la pena, que la vida era para vivirla, para sentirla. Pero una parte más prudente, forjada por años de vivir bajo la mirada escrutadora de sus padres, le susurraba que tuviera cuidado.

La noche cayó sobre Puebla de los Infantes, y en dos casas diferentes, Asunción y Roberto se debatían entre el deseo y el miedo, la soledad y la audacia, sabiendo que su "amor inmaduro" había dado un primer y decisivo paso en un terreno minado.

La relación entre Asunción y Roberto ha avanzado, y ambos están lidiando con las implicaciones emocionales y sociales.