Amor inmaduro

Capitulo 2.

La noche tras aquel roce de manos en la ermita fue larga e inquieta para Asunción. El sueño se le escurrió entre los dedos como arena fina, dejando un rastro de pensamientos desordenados. Se despertaba sobresaltada, el recuerdo de la mano de Roberto sobre la suya quemándole la piel, el eco de su mirada en su mente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Se había vuelto loca? Una mujer de su edad, viuda, con la responsabilidad de su madre enferma, no podía permitirse tales desvaríos. La culpa, esa compañera tan familiar de los pueblos pequeños, ya empezaba a roerla.

Por la mañana, mientras preparaba el desayuno para doña Carmen, Asunción se sentía dividida. Una parte de ella, la que había vivido toda su vida según las normas, quería borrar el incidente, convencerse de que había sido solo un momento de confusión, una fantasía de su mente solitaria. Pero otra parte, una que había permanecido dormida durante años, se aferraba a la calidez de aquel contacto, a la emoción, a la sensación de estar viva de nuevo. La risa de Roberto, su curiosidad, su manera de mirarla... todo la atraía de una forma que la asustaba y la fascinaba a partes iguales.

Por la tarde, mientras Juan Carlos y Teresa atendían a los clientes, Emilio, el hermano mayor de Roberto, lo observaba con su mirada perspicaz. Emilio, de veinticinco años, era la imagen de la sensatez y el futuro prometido de la ferretería. Había notado a Roberto más distraído últimamente, con una chispa en los ojos que no era la habitual rebeldía adolescente.

"¿Todo bien, Roberto?", preguntó Emilio, con una ceja levantada, mientras cuadraban la caja. "Estás en las nubes hoy. ¿Alguna chica nueva?"

Roberto se sobresaltó. "No, qué va. Solo... pensando en el examen de conducir." Intentó sonar convincente, pero la vergüenza le subió a las mejillas.

Emilio sonrió de medio lado. "Ya. Bueno, no te distraigas mucho, que papá te tiene echado el ojo. Y mamá ya sabes cómo es, con eso de que te centres en la ferretería."

Roberto resopló. "Lo sé, lo sé."

La mención de sus padres y la mirada escrutadora de Emilio le recordaron la realidad de su situación. Su vida no era suya. Cualquier paso en falso sería notado, comentado, y juzgado.

Esa misma tarde, Asunción se encontraba regando sus geranios en el balcón, un pequeño ritual que le proporcionaba calma. La luz cordobesa empezaba a volverse dorada, prometiendo un atardecer suave. De pronto, vio a Roberto. Estaba en la calle, al otro lado, mirando disimuladamente hacia su casa. Llevaba unos libros bajo el brazo, como si volviera de la biblioteca, pero su postura, la forma en que su mirada se posaba en su ventana, no era casual.

Asunción sintió un nudo en el estómago. La atracción era mutua, innegable. La locura. Bajó la mirada, fingiendo estar muy concentrada en sus flores. No podía permitírselo. No debía.

Pero la necesidad de aquella conexión, de aquella chispa, era más fuerte que la razón. Cuando levantó la vista de nuevo, Roberto ya no estaba mirando su ventana. Caminaba lentamente, como si no tuviera prisa, pero al pasar frente a su portal, su mano se movió con rapidez. Dejó caer algo junto a su puerta, apenas un movimiento, y siguió su camino sin mirar atrás.

Asunción esperó unos segundos, el corazón desbocado. Cuando la calle estuvo vacía, bajó con cautela. Allí, junto a la maceta de la entrada, había una pequeña flor de jazmín y un trozo de papel doblado. Sus manos temblaron al desdoblarlo.

La nota era corta, escrita con prisa, pero la caligrafía juvenil era inconfundible:

"Necesito verte. Mañana. Ermita. Al atardecer."

No había firma. No la necesitaba. Asunción miró el jazmín, que ya empezaba a desprender su dulce aroma. Aquel pequeño mensaje era una invitación al precipicio, una promesa de lo prohibido. Y a pesar de la punzada de miedo, una emoción embriagadora se apoderó de ella.

Sabía que debería quemar la nota, ignorar la invitación, volver a su vida segura y solitaria. Pero mientras el aroma del jazmín llenaba el aire, Asunción ya sabía que no lo haría. Iría a la ermita.

El reloj de pared en la cocina de Asunción marcaba las siete y media, una hora que en Puebla de los Infantes significaba que el sol, aunque aún en el cielo, empezaba su descenso, suavizando la luz y las sombras. Había pasado la tarde inquieta, preparando una cena ligera para su madre y asegurándose de que tuviera todo lo necesario para la noche. La excusa para salir era sencilla: "Necesito estirar las piernas y coger un poco de aire fresco". Doña Carmen, sumida en su propio mundo de recuerdos y dolencias, apenas lo notó.

Asunción se vistió con algo sencillo pero elegante: una falda de lino de color arena y una blusa de algodón blanco, sus únicas concesiones a la coquetería eran unos pequeños pendientes de plata que le había regalado Antonio años atrás. Se miró al espejo, sus ojos reflejaban una mezcla de nerviosismo y una extraña excitación que no sentía desde su juventud.

Caminó por las calles familiares del pueblo, saludando a los pocos vecinos que aún estaban en la calle con una sonrisa forzada. Cada sombra que se alargaba le parecía una mirada curiosa, cada murmullo, un comentario sobre ella. La conciencia de lo que estaba a punto de hacer la envolvía como un velo invisible, una mezcla de vergüenza y una punzada de audacia.

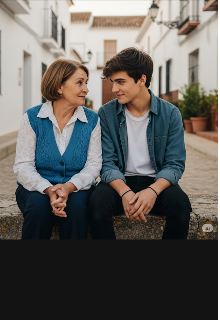

Cuando llegó a la ermita, el sol ya se posaba sobre el horizonte, tiñiendo el cielo de tonos anaranjados y malvas. Roberto ya estaba allí, sentado en el mismo banco de piedra, su silueta recortada contra la luz del atardecer. Llevaba una camiseta sencilla y unos pantalones oscuros, y parecía tan nervioso como ella. Al verla, se puso de pie de un salto, su rostro iluminado por una mezcla de alivio y una expectación evidente.

"Asunción", dijo, su voz un poco ronca, sus ojos verdes fijos en los de ella.

"Roberto", respondió Asunción, el corazón latiéndole desbocado.

El silencio que siguió fue diferente al de su encuentro anterior. Este estaba cargado de la electricidad de la decisión, del riesgo asumido. La promesa de la nota había surtido efecto.

Roberto dio un paso hacia ella, y luego otro. Asunción no retrocedió. La distancia entre ellos se acortó hasta que estuvieron a solo un aliento de distancia. Los ojos de Roberto bajaron a sus labios, y esta vez, no hubo niños, ni voces, ni advertencias. Solo el susurro del viento entre los olivos y el latido desbocado de sus propios corazones.

Él levantó una mano temblorosa y la posó suavemente en la mejilla de Asunción. Su pulgar rozó la piel de ella con una ternura inesperada para su edad, y Asunción cerró los ojos, entregándose al momento. Roberto se inclinó, y sus labios, jóvenes e inmaduros, encontraron los de Asunción.

Fue un beso suave al principio, exploratorio, un suspiro más que un contacto firme. Pero luego, la necesidad reprimida en ambos se desató. El beso se hizo más profundo, más urgente, una danza de labios que transmitía la soledad de Asunción y la avidez de Roberto por la experiencia. Ella sintió sus brazos rodearle la cintura, atrayéndola más cerca, y ella le devolvió el abrazo, aferrándose a él como a un ancla en medio de la tormenta de emociones.

Cuando se separaron, sin aliento, el sol ya se había ocultado, dejando solo una franja de luz tenue en el horizonte. Las estrellas comenzaban a aparecer, y con ellas, la cruda realidad. La intimidad había sido innegable, pero también lo era el peligro que los acechaba.

Roberto la miró, sus ojos brillando en la penumbra. "Asunción...", susurró, sin saber qué más decir.

Asunción le puso un dedo en los labios, una mezcla de euforia y advertencia en su mirada. "No. No digas nada." No era el momento de palabras, sino de la silenciosa comprensión de que habían cruzado un punto de no retorno.

La mañana siguiente al beso en la ermita, el aire en la casa de Asunción parecía más pesado, cargado de una conciencia recién adquirida. Asunción se despertó con una mezcla de vértigo y una punzada de excitación. Se había atrevido. Había sentido, después de tanto tiempo, una chispa de vida que la había revuelto por completo. Pero con la luz del día, también regresaron las dudas y el miedo.

Mientras preparaba el desayuno para su madre, sus manos temblaban ligeramente al coger la taza. Doña Carmen, más lúcida de lo habitual esa mañana, notó algo.

"¿Estás bien, hija?", preguntó la anciana, su voz frágil, pero su mirada sorprendentemente aguda. "Te veo... diferente. Como si hubieras visto un fantasma o un ángel."

Asunción forzó una sonrisa. "No, mamá. Solo he dormido un poco mal. El calor."

Doña Carmen entrecerró los ojos, pero no insistió. El comentario, sin embargo, dejó a Asunción aún más intranquila. Incluso su madre, en su estado, podía percibir su cambio.

Mientras tanto, en la ferretería de los padres de Roberto, el ambiente no era menos tenso. Dolores, la madre de Roberto, siempre observadora y con un sexto sentido para cualquier anomalía en la vida de sus hijos, había notado la distracción de Roberto. Últimamente, su hijo menor estaba más absorto en sus pensamientos, su apetito había disminuido y su mirada se perdía con frecuencia.

"Roberto, ¿estás escuchándome?", preguntó Dolores, con el tono agudo que usaba cuando sentía que sus hijos se le escapaban de las manos. "Te he preguntado si has revisado el envío de la calle Mayor."

Roberto, que estaba lijando un trozo de madera sin realmente concentrarse, dio un respingo. "Sí, mamá. Lo he revisado. Todo en orden."

Juan Carlos, su padre, que leía el periódico detrás del mostrador, bajó las gafas. "Anda, Roberto, que te veo en la luna. ¿Será que estás con la cabeza en el fútbol?"

Roberto se rio, intentando disimular. "Sí, papá. Algo de eso."

Pero Dolores no se convenció. Más tarde, mientras organizaba los estantes, la madre de Roberto se acercó a Emilio. "Este niño anda raro, Emilio. Distraído. Se le nota en los ojos. ¿No te parece?"

Emilio, que de vez en cuando lo había notado, asintió levemente. "Está en la edad, mamá. Los dieciocho. Con ganas de irse de aquí."

"No es solo eso", replicó Dolores, su voz bajando a un susurro conspirador. "Es diferente. Como si escondiera algo. Ya lo sabes, a su edad, empiezan con las novias y los secretos. Tendremos que estar más atentos."

La advertencia de Dolores fue como una sentencia. En un pueblo como Puebla de los Infantes, la vigilancia materna era un muro que pocos secretos podían traspasar.

Al otro lado del pueblo, Asunción se encontró con Domingo, su exnovio, mientras iba a comprar pan por la tarde. Domingo, un hombre apuesto para sus cincuenta y cinco años, siempre había sido persistente en su afecto por ella, incluso después de su viudez.

"Asunción, qué alegría verte", dijo Domingo, con una sonrisa que no ocultaba su esperanza. "¿Vas mejor? Te veo... más animada, ¿sabes? Algo te ha cambiado."

Asunción sintió un rubor en sus mejillas, inesperado para ella misma. "Tonterías, Domingo. El calor me sienta fatal."

Pero Domingo, que conocía bien a Asunción, no parecía del todo convencido. La observó con una mirada inquisitiva. "Será eso. Pero me alegro de verte con otra luz."

Las miradas curiosas, las preguntas veladas, los comentarios aparentemente inocentes... todo empezaba a converger. El secreto de Asunción y Roberto, aún en sus fases más incipientes, ya era una semilla que empezaba a germinar en la tierra fértil de los chismorreos de Puebla de los Infantes. El beso en la ermita había sido solo el principio. Ahora, el verdadero desafío sería mantener su amor inmaduro a salvo de las miradas de un pueblo que no tardaría en juzgar lo que no entendía.

A pesar del creciente nerviosismo y las incipientes sospechas, la atracción entre Asunción y Roberto era una fuerza imparable. La nota del jazmín había encendido una llama, y el beso en la ermita la había avivado hasta convertirse en un fuego latente. Necesitaban verse, pero con una precaución aún mayor.

Los mensajes discretos se convirtieron en su nueva forma de comunicación. Un trozo de papel doblado en la cesta de la compra, un breve mensaje dejado bajo una maceta en el zaguán, una señal acordada con las luces de la ventana. Eran pequeños actos de rebeldía, pero para ellos, eran el hilo que los mantenía conectados en un mundo que les era hostil.

Su segundo encuentro fue tan planeado como su primer beso había sido impulsivo. Roberto le dejó una nota a Asunción proponiendo un punto de reunión aún más alejado del centro del pueblo: un viejo molino abandonado a orillas del río, conocido por los lugareños, pero poco frecuentado, especialmente al caer la noche. Era un lugar remoto, cubierto por la vegetación, perfecto para esconder un secreto.

Asunción llegó primero, envuelta en un chal oscuro que la protegía del fresco de la noche y la hacía menos visible en la penumbra. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de miedo y una excitación casi juvenil. Cada sombra, cada susurro del viento, la ponía en alerta.

Unos minutos después, vio la silueta de Roberto acercarse por el sendero. Él también se movía con cautela, sus pasos ligeros sobre la hierba. Cuando la vio, una sonrisa se dibujó en su rostro, y el alivio fue palpable.

"Asunción", susurró Roberto al llegar a su lado, su voz apenas un soplo. "Pensé que no vendrías."

"Y yo que no deberías haber venido", respondió ella, aunque la felicidad de verlo allí era inmensa.

Se sentaron en unas viejas piedras, los sonidos del río y los grillos como única compañía. La oscuridad los envolvía, ofreciéndoles un velo de privacidad que el pueblo no les concedía. En ese ambiente íntimo, la conversación fluyó con una libertad que no podían permitirse en ningún otro lugar. Hablaron de sus sueños, de sus miedos, de la presión de sus familias. Roberto le contó más sobre su deseo de estudiar diseño, de su frustración con la ferretería. Asunción le habló de la carga de su madre, de la soledad que la había ahogado durante años, de los sueños que había dejado morir.

En la penumbra, las diferencias de edad se desdibujaban, dejando solo la conexión de dos almas que se entendían y se necesitaban. Roberto, con la audacia de su juventud y la intimidad que sentía con Asunción, tomó su mano. Esta vez, el gesto fue firme, sin interrupciones. Entrelazó sus dedos con los de ella, y Asunción no pudo evitar un suspiro.

"Me siento diferente cuando estoy contigo, Asunción", confesó Roberto, su voz baja y sincera. "Siento que por fin puedo respirar."

Asunción apretó su mano. "Tú también me haces sentir así, Roberto. Me haces sentir... viva."

Las palabras, pronunciadas en la oscuridad del molino, sellaron algo más profundo entre ellos. No era solo un coqueteo, ni una fantasía. Era una conexión real, prohibida, pero real. El amor inmaduro que apenas había brotado en el jardín de Puebla de los Infantes empezaba a echar raíces en la clandestinidad, sabiendo que cada encuentro era un paso más hacia un riesgo inmenso, pero también hacia una felicidad que ninguno de los dos había creído posible.