Amor inmaduro

Capitulo 4.

El primer beso en la ermita había sido un portal a un mundo nuevo para Asunción y Roberto, un mundo que existía al margen de las miradas curiosas de Puebla de los Infantes. Los mensajes discretos –una flor de jazmín con una nota oculta bajo la maceta de la entrada, un breve mensaje dejado entre los periódicos del quiosco, una señal de luz en la ventana al anochecer– se convirtieron en su código secreto. Cada uno era una chispa, una promesa de un encuentro furtivo, una confirmación de que no estaban solos en aquella locura.

Su refugio era el viejo molino abandonado a orillas del río, un lugar apartado donde la vegetación crecía salvaje y el murmullo del agua ahogaba cualquier indiscreción. Allí, al caer la noche, se encontraban. La oscuridad era su cómplice, envolviéndolos en un velo de privacidad que el pueblo les negaba. Asunción, envuelta en un chal oscuro, se deslizaba por las callejas con el corazón latiéndole como un tambor, una mezcla de miedo y una excitación casi juvenil. Roberto, más audaz, aunque no menos nervioso, llegaba con la energía de su juventud, sus ojos verdes brillando en la penumbra.

En esos encuentros robados, la conversación fluía con una libertad que no podían permitirse en ningún otro lugar. Hablaban de sus sueños, de sus miedos, de la presión de sus familias. Roberto le contaba sobre su deseo de estudiar diseño gráfico, de su frustración con la ferretería y la visión de sus padres, Juan Carlos y Teresa, de un futuro predecible y sin sorpresas. Asunción, por su parte, le hablaba de la carga de su madre, doña Carmen, cuya salud se deterioraba día a día, y de la soledad que la había ahogado durante años, de los sueños que había dejado morir en aras de la rutina y el deber.

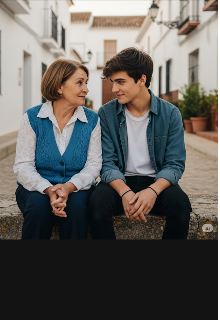

En la penumbra del molino, las décadas que los separaban se desdibujaban. No eran la viuda de sesenta años y el muchacho de dieciocho; eran dos almas que se entendían y se necesitaban. Roberto, con la audacia de su juventud, tomaba su mano, y el contacto era un bálsamo para Asunción, una confirmación de que no estaba imaginando aquella conexión. Su pulgar acariciaba la piel de ella, y Asunción no podía evitar un suspiro.

"Me siento diferente cuando estoy contigo, Asunción", confesaba Roberto una noche, su voz baja y sincera. "Siento que por fin puedo respirar. Que puedo ser yo mismo."

Asunción apretaba su mano. "Tú también me haces sentir así, Roberto. Me haces sentir... viva."

Las palabras, pronunciadas en la oscuridad del molino, sellaron algo más profundo entre ellos. No era solo un coqueteo, ni una fantasía. Era una conexión real, prohibida, pero real. El amor inmaduro que apenas había brotado en el jardín de Puebla de los Infantes empezaba a echar raíces en la clandestinidad, sabiendo que cada encuentro era un paso más hacia un riesgo inmenso, pero también hacia una felicidad que ninguno de los dos había creído posible.

Sin embargo, la burbuja de su intimidad era frágil. En un pueblo como Puebla de los Infantes, los secretos no tardaban en convertirse en susurros, y los susurros, en habladurías.

Una tarde, mientras Asunción regresaba del mercado, se encontró con Domingo, su exnovio. Domingo, con su sonrisa siempre un poco demasiado esperanzada, la detuvo en la plaza.

"Asunción, qué alegría verte", dijo, su mirada más penetrante de lo habitual. "Te veo más... resplandeciente, si me permites la expresión. ¿Algún secreto que no me hayas contado?"

Asunción sintió un rubor traicionero subir por sus mejillas. "Tonterías, Domingo. Será el sol. Ya sabes lo que me gusta la luz de esta época."

"Claro, el sol", replicó él, su tono amable, pero con una chispa de sospecha en sus ojos. "Pues cuídate, Asunción. Que en los pueblos pequeños todo se sabe, y el sol puede quemar si no se tiene cuidado." Su comentario, aparentemente inocente, la dejó helada.

Por su parte, en la ferretería, Dolores, la madre de Roberto, no quitaba ojo a su hijo. Las distracciones de Roberto, sus ausencias inexplicables, sus cambios de humor, no pasaban desapercibidos. Una tarde, mientras Roberto salía apresuradamente de la tienda, Dolores lo llamó.

"¿Adónde vas con tanta prisa, Roberto?", preguntó, cruzada de brazos.

"A ver a Enrique, mamá. Hemos quedado para... para estudiar." La mentira salió de sus labios con una facilidad que lo asustó.

Dolores entrecerró los ojos. "A ver si es verdad. Y no llegues tarde. Ya sabes que tu padre no le gusta que andéis por ahí a deshoras." Miró a Emilio, que estaba organizando unas herramientas. "Tú no lo notas raro, Emilio? Parece que anda en otro mundo."

Emilio, que había notado la creciente tensión de su hermano, pero que también era más discreto que su madre, solo se encogió de hombros. "Es la edad, mamá. Con ganas de volar."

Dolores suspiró. "Demasiadas ganas de volar, me parece a mí. Y en este pueblo, los vuelos imprudentes se pagan caros."

La presión aumentaba. Los hilos del destino, o del chismorreo, empezaban a tensarse alrededor de Asunción y Roberto. Sus encuentros en el molino, aunque sagrados para ellos, se convertían en una apuesta cada vez más arriesgada. El amor inmaduro que intentaban proteger del mundo exterior se enfrentaba ya a las primeras grietas, anticipando la tormenta que, inevitablemente, se avecinaba.

La tarde siguiente, una llamada telefónica interrumpió la precaria calma en casa de Asunción. Era su hermano Carlos, el mayor, de cuarenta años, con su voz siempre práctica y un punto de preocupación.

"Hola, Asunción. ¿Cómo estás? ¿Y mamá?" Su tono era el habitual, pero Asunción percibió una tensión subyacente.

"Estamos bien, Carlos. Mamá sigue igual, con sus achaques, pero tranquila. ¿Por qué la pregunta? ¿Todo bien por ahí?" Asunción sintió un escalofrío. Siempre que sus hermanos llamaban con un tono ligeramente diferente, era por algo.

"Bueno, sí. Todo bien", dijo Carlos, dudando un momento. "Pero mira, te llamaba porque... ayer estuve en el pueblo, de paso. Y vi a Domingo. Y él... bueno, me preguntó por ti. Dijo que te había visto muy 'animada' últimamente. Con 'otra luz', palabras suyas. ¿Qué es eso, Asunción? ¿Ha pasado algo?"

El corazón de Asunción dio un vuelco. La red del pueblo ya empezaba a tejerse a su alrededor. Domingo no era un mero exnovio; era una fuente de chismorreos, un observador constante. "Tonterías de Domingo, Carlos. Ya sabes cómo es. Con sus ideas. La luz del verano, supongo. La viudez no es fácil, pero una tiene que seguir adelante, ¿no crees?"

"Claro, claro, Asunción", insistió Carlos, su tono más inquisitivo ahora. "Pero a Domingo no se le escapa una. Y la verdad es que yo también te veo... un poco diferente. Más... contenta, quizás. ¿Hay algo que quieras contarnos a José y a mí? ¿Algún amigo nuevo? ¿Alguien que te esté haciendo compañía?" Su pregunta era directa, con un dejo de autoridad. Como el hermano mayor, se sentía responsable de ella.

Asunción sintió la presión. Respiró hondo. "No, Carlos. No hay nada que contar. Estoy haciendo mi vida, eso es todo. Ya te dije que el duelo es largo, pero no me voy a quedar metida en casa para siempre." Se esforzó por sonar firme, pero sabía que su voz delataba su nerviosismo.

Carlos suspiró. "Bueno, solo lo decía por tu bien, hermana. Y por el de mamá. Ya sabes cómo son las cosas en el pueblo. La gente habla por nada. Y tú, que siempre has sido tan discreta... en fin. Nos vemos el domingo, si Dios quiere, para ver a mamá."

La conversación terminó, pero dejó a Asunción con un mal sabor de boca. La preocupación de Carlos, aunque velada, era una advertencia. La red de su vida en el pueblo, la que la había contenido y protegido, ahora se sentía como una trampa. Sabía que sus hermanos, sobre todo Carlos, con su sentido del deber tan arraigado, no tardarían en indagar más si sus sospechas crecían.

En cuanto a Roberto, la tensión en su propia casa era palpable. El sutil interrogatorio de su madre, Dolores, y la mirada constante de Emilio, le ponían los nervios de punta. Se sentía como un funambulista, caminando sobre una cuerda floja, con el abismo del descubrimiento bajo sus pies.

Esa noche, cuando la penumbra envolvió Puebla de los Infantes, Roberto envió un mensaje de texto a Asunción. Un simple emoji de una estrella. La respuesta llegó casi al instante: otro emoji de una luna. Era su forma de decir: "Estoy aquí. Y sigo pensando en ti". A pesar de todo, el amor inmaduro entre ellos seguía creciendo, desafiando el juicio inminente de un pueblo que no tardaría en desenmascarar su secreto.

A la mañana siguiente, la aparente normalidad del desayuno en casa de Roberto se rompió por completo. Dolores, con sus ojos penetrantes, fijó su mirada en su hijo menor mientras este intentaba disimular su nerviosismo con el tazón de leche.

"Roberto, tenemos que hablar", dijo Dolores, su voz inusualmente grave, sin el tono de regaño habitual, lo que la hizo aún más intimidante. Juan Carlos, que hasta entonces había estado leyendo el periódico, lo bajó lentamente, su mirada severa se posó en su hijo. Emilio y Enrique, sentados a la mesa, se miraron entre sí, sintiendo la tensión que se había instalado en el ambiente.

Roberto sintió un escalofrío. Sabía que este momento llegaría, pero no tan pronto, ni de forma tan directa. "¿De qué queréis hablar, mamá?"

"De tu comportamiento, Roberto", intervino Juan Carlos, con voz calmada pero firme. "Últimamente estás distinto. Distraído. Con la cabeza en las nubes. Y llegas a deshoras a casa. No nos gusta eso."

Dolores añadió, con un tono más incisivo: "Se te ve una luz en los ojos que no es normal. Y no es por el examen de conducir, ni por el fútbol, hijo. ¿Hay alguna chica?" La pregunta flotó en el aire como una sentencia.

Roberto se puso pálido. La mentira se le atascó en la garganta. No podía nombrar a Asunción. La sola idea de que sus padres supieran la verdad era aterradora. "No, mamá. De verdad que no. Solo estoy... un poco estresado con los estudios. Es el último año."

Dolores resopló. "Estrés. Los jóvenes de ahora, con cada cosa. Pero a mí no me engañas, Roberto. Una madre sabe cuándo su hijo esconde algo. Y tú escondes algo. ¿No serás de esos que andan con secretos, verdad? En este pueblo las cosas se saben, hijo. Y ya sabes lo importante que es la reputación de la familia."

La mención de la reputación le cayó a Roberto como un jarro de agua fría. "Mamá, por favor. No hay nada de eso. Te lo juro."

Emilio, desde su asiento, observaba el interrogatorio. Era el hijo perfecto, el que nunca daba problemas. Su silencio era tan elocuente como las palabras de sus padres. Enrique, el más pequeño, parecía ajeno a la gravedad de la situación, concentrado en su tostada.

"Escúchame bien, Roberto", dijo Juan Carlos, golpeando suavemente la mesa con el puño. "No queremos problemas. No queremos que se hable de nosotros en el pueblo por motivos que no sean el buen nombre de la ferretería. Si hay algo, por pequeño que sea, queremos saberlo. Para ayudarte."

La confrontación había sido directa, aunque sin mencionar nombres. Roberto se sentía acorralado. La red se estaba cerrando a su alrededor. Sabía que sus padres, a partir de ahora, lo vigilarían con lupa.

Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Asunción sintió la misma presión. La llamada de Carlos la había dejado en un estado de alerta constante. La visita de su otro hermano, José, que vivía en un pueblo cercano y era más tranquilo que Carlos, pero no menos observador, no ayudó.

"Hermana, te noto con un brillo diferente", dijo José, mientras tomaban café en la cocina de Asunción. "Como si hubieras rejuvenecido diez años. Me alegro por ti, después de lo de Antonio. Pero... ¿no te estarás metiendo en líos, verdad? Ya sabes cómo son en el pueblo. Las lenguas son muy largas."

Asunción suspiró, sintiendo el cerco. "José, por favor. Déjate de tonterías. Solo intento vivir mi vida. ¿Es que una viuda no puede ser feliz o animarse un poco?"

José la miró con cariño, pero con una sombra de preocupación. "Claro que sí, hermana. Pero ten cuidado, es todo lo que te digo. Este pueblo es pequeño y la gente, a veces, demasiado grande para juzgar."

La confrontación y las advertencias se sucedían en ambos frentes. El amor inmaduro de Asunción y Roberto ya no era solo un secreto entre ellos. Había comenzado a proyectar sombras, a crear grietas en la fachada de la normalidad que ambos intentaban mantener. La inminente tormenta se sentía más cerca que nunca, y el riesgo de ser descubiertos, de que su pasión prohibida saliera a la luz, era una amenaza palpable.

La presión de las familias era un eco constante en las vidas de Asunción y Roberto, una melodía desafinada que acompañaba cada uno de sus días. Se vieron obligados a ser aún más cautelosos, a reducir sus encuentros en el molino a la mínima expresión, optando por breves y ansiosos cruces de miradas en la calle, o mensajes aún más crípticos. Pero la distancia física solo intensificaba el deseo de su proximidad, y la amenaza de ser descubiertos, paradójicamente, hacía que su conexión se sintiera aún más real y valiosa.

Fue una tarde de mercado, el bullicio habitual de voces y puestos, cuando la suerte jugó su carta más cruel. Asunción, con su cesta de la compra, se detuvo un momento a charlar con una vecina. Justo en ese instante, Roberto, que supuestamente estaba ayudando a su padre en la ferretería, apareció por la calle adyacente, llevando unas bolsas de la compra para su madre.

Normalmente, habrían evitado el contacto visual, fingiendo no conocerse más allá de un saludo cordial. Pero la tensión de los días anteriores, la presión silenciosa que sentían, había dejado a Roberto con los nervios a flor de piel. Su mirada, sin querer, buscó la de Asunción con una intensidad que no era propia de una simple conocida.

Y Asunción, a pesar de su habitual prudencia, no pudo evitar devolverle la mirada. En ese cruce de ojos, en la breve fracción de segundo en que sus miradas se encontraron y se aferraron, hubo una promesa, un anhelo, un reconocimiento mutuo que era demasiado evidente para el ojo de un observador perspicaz.

Y ese ojo perspicaz apareció en la figura de Pablo, el amigo de Asunción, de cincuenta años, que casualmente pasaba por allí. Pablo no era un hombre de chismorreos, pero era observador y conocía a Asunción desde hacía décadas. Vio el cruce de miradas. Vio la intensidad, el leve rubor en las mejillas de Asunción, la forma en que Roberto desvió la vista con una rapidez que no era natural.

Pablo se detuvo, su sonrisa se borró. No era el primer murmullo que oía sobre Asunción, y lo de Domingo ya le había puesto en alerta. Pero ver aquel intercambio, tan sutil y a la vez tan revelador, fue diferente. Su ceño se frunció. Aquello no era una mera amistad. Aquello, pensó con un nudo en el estómago, era algo mucho más delicado.

Al mismo tiempo, desde la puerta de la ferretería, Dolores había salido para llamar a Roberto. Su mirada, tan acostumbrada a escudriñar cada detalle de su hijo, también captó la microexpresión en el rostro de Roberto cuando se cruzó con Asunción. Un cambio casi imperceptible, una chispa que no era de simple cortesía. Vio el fugaz rubor en la cara de Asunción, y cómo ambas desviaron la mirada casi al mismo tiempo.

Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en la mente de Dolores. El comportamiento extraño de Roberto, sus ausencias, su distracción... Y ahora, la viuda Asunción. Una mujer mayor. La idea, tan absurda, tan impropia, tan escandalosa, empezó a formarse en su mente como una pesadilla. Un escalofrío le recorrió la espalda. No podía ser. ¿Su Roberto? ¿Con esa mujer?

El bullicio del mercado de Puebla de los Infantes continuó, ajeno a los descubrimientos que se habían producido. Pero para Pablo, el amigo, y para Dolores, la madre, aquel cruce de miradas había encendido una alarma. El secreto de Asunción y Roberto, su amor inmaduro, ya no estaba a salvo. La red invisible de los chismorreos y los juicios del pueblo comenzaba a cerrarse sobre ellos, prometiendo una inminente y dolorosa confrontación.