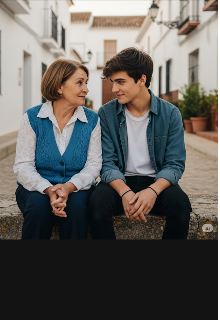

Amor inmaduro

Capitulo 5.

El breve e imprudente cruce de miradas en el mercado fue la chispa que encendió la hoguera. Para Pablo, amigo de Asunción, y Dolores, madre de Roberto, ese instante de conexión no pasó desapercibido. La aparente normalidad del pueblo se desmoronaba bajo el peso de una verdad que ahora parecía evidente. El aire de Puebla de los Infantes, ya denso por el calor del verano andaluz, comenzó a cargarse con el peso de los juicios no verbalizados.

Al día siguiente, la calma en la casa de los padres de Roberto estalló. Dolores, con el rostro contraído por la furia contenida, esperó a que Juan Carlos terminara su café matutino. Emilio y Enrique ya habían salido hacia la ferretería.

"Juan Carlos, tenemos que hablar de Roberto", dijo Dolores, su voz un murmullo helado que resonó en el silencio de la cocina.

Juan Carlos, sintiendo la gravedad del tono, dejó la taza. "¿Qué pasa ahora? Ya te dije que está en la edad..."

"No es la edad, Juan Carlos", la interrumpió Dolores, golpeando la mesa con el puño cerrado. "Es algo más gordo. Ayer lo vi en el mercado. Estaba con esa... esa Asunción. Y la forma en que se miraban... No era de un chaval a una vecina. Era diferente."

Juan Carlos frunció el ceño, incrédulo. "¿Asunción? ¿La viuda de Antonio? Dolores, por Dios, ¿qué dices? Ella tiene sesenta años, y Roberto es un niño. No seas disparatada."

"¡No soy disparatada! ¡Soy su madre!", replicó Dolores, levantando la voz. "Lo he notado raro semanas. Distraído, llegando tarde, con una luz en los ojos que no es normal. Y esa mujer... desde que enviudó, está como más suelta. ¡Demasiado suelta! ¿Te parece normal que mi hijo ande con una mujer que podría ser su abuela?" La indignación tiñó sus palabras de un veneno que rara vez mostraba.

Juan Carlos, aunque escéptico, empezó a sentir un escalofrío. La reputación de la familia lo era todo en un pueblo tan arraigado a las tradiciones. "Pero, Dolores, ¿estás segura? Podría ser una equivocación. Un malentendido."

"¡No hay malentendido que valga!", gritó Dolores, poniéndose de pie. "Voy a hablar con él. Y tú, cuando venga Emilio, le preguntas también. Seguro que él ha notado algo."

La misma mañana, en casa de Asunción, el teléfono sonó con insistencia. Era su hermano Carlos, el mayor. Esta vez, su voz no era de preocupación, sino de una fría autoridad.

"Asunción, ¿podemos hablar? Necesito ir a tu casa. Ahora mismo."

Asunción sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el fresco de la mañana. Sabía que la visita de Carlos, sin previo aviso y con ese tono, solo significaba una cosa. Algo se había roto. "Claro, Carlos. Estoy aquí."

Cuando Carlos llegó, su rostro, habitualmente sereno, estaba tenso. Entró en la cocina, donde Asunción lo esperaba con la respiración contenida.

"Asunción, tengo que preguntarte algo muy serio. Y quiero la verdad", comenzó Carlos, sin rodeos. "Me he enterado de que te estás viendo con alguien. Y que ese alguien es el hijo de Juan Carlos, el ferretero. Roberto. ¿Es cierto?"

Asunción sintió que el mundo se le venía encima. Su boca se secó. Las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Cómo lo había sabido? "¿De dónde has sacado eso, Carlos? Es una barbaridad."

"No me vengas con rodeos, Asunción", dijo Carlos, su voz cada vez más fuerte. "El pueblo lo comenta. Domingo me lo insinuó, y anoche, mi mujer, que fue al mercado, vio a Roberto mirarte de una forma... inapropiada. ¿Qué está pasando, hermana? ¿Te has vuelto loca? ¿A tu edad, y con un crío? ¡Es el hazmerreír del pueblo! ¡Y la vergüenza de la familia!"

Las palabras de Carlos la golpearon como una bofetada. El juicio, la humillación, la vergüenza. Todo lo que había temido desde el principio se materializaba de la peor manera. Las lágrimas, que Asunción había reprimido durante tanto tiempo, empezaron a brotar de sus ojos.

"¡No es lo que piensas, Carlos!", exclamó, con la voz quebrada. "Él... él es solo un amigo."

"¡Un amigo! ¿Un amigo que te mira con ojos de deseo? ¿Un amigo que te manda notitas? ¡Asunción, eres una mujer viuda y con responsabilidades! ¡Tenemos a mamá enferma! ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Meter a tu familia en este escándalo?" La voz de Carlos retumbó en la pequeña cocina.

Mientras la tormenta se desataba en la vida de Asunción, Roberto se enfrentaba a su propio infierno. Esa tarde, sus padres lo acorralaron en la ferretería. La mirada de Dolores era un cuchillo afilado.

"Roberto, tu madre y yo sabemos lo que está pasando", dijo Juan Carlos, con un tono de decepción que dolía más que cualquier grito. "Hemos visto cómo te comportas. Y lo que hemos oído es inaceptable."

"¿Qué habéis oído?", desafió Roberto, sintiendo la rabia y la impotencia.

"Hemos oído que andas con la viuda Asunción", soltó Dolores, con la palabra "viuda" impregnada de desprecio. "¡Es una vergüenza! ¡Para ti, para nosotros! ¡Piensa en la reputación de esta familia! ¡En la ferretería! ¡La gente ya debe de estar murmurando por los rincones!"

Roberto se sintió acorralado. "No es una vergüenza. Ella es una buena persona. Y no es lo que pensáis."

"¡Sí lo es, Roberto! ¡Es una locura! ¡Una mujer mayor, y tú, un crío! ¿Qué futuro esperas con ella? ¿Y qué pasa con tus estudios? ¿Con la ferretería? ¡Esto se acabó! ¡No te vas a ver más con esa mujer! ¡Y si lo haces, atente a las consecuencias!" Juan Carlos, que rara vez perdía la calma, estaba lívido.

El mundo de Asunción y Roberto se desmoronaba. Su amor inmaduro, frágil y secreto, había sido expuesto a la luz cruda del juicio público y la indignación familiar. La inocencia de su afecto se había transformado en un escándalo, y ambos se encontraban, solos, en el ojo del huracán de un pueblo que no perdonaba la transgresión de sus férreas normas. La tormenta había llegado, y prometía arrasar con todo a su paso.

La presión de las familias era un eco constante en las vidas de Asunción y Roberto, una melodía desafinada que acompañaba cada uno de sus días. Se vieron obligados a ser aún más cautelosos, a reducir sus encuentros en el molino a la mínima expresión, optando por breves y ansiosos cruces de miradas en la calle, o mensajes aún más crípticos. Pero la distancia física solo intensificaba el deseo de su proximidad, y la amenaza de ser descubiertos, paradójicamente, hacía que su conexión se sintiera aún más real y valiosa.

Fue una tarde de mercado, el bullicio habitual de voces y puestos, cuando la suerte jugó su carta más cruel. Asunción, con su cesta de la compra, se detuvo un momento a charlar con una vecina. Justo en ese instante, Roberto, que supuestamente estaba ayudando a su padre en la ferretería, apareció por la calle adyacente, llevando unas bolsas de la compra para su madre.

Normalmente, habrían evitado el contacto visual, fingiendo no conocerse más allá de un saludo cordial. Pero la tensión de los días anteriores, la presión silenciosa que sentían, había dejado a Roberto con los nervios a flor de piel. Su mirada, sin querer, buscó la de Asunción con una intensidad que no era propia de una simple conocida.

Y Asunción, a pesar de su habitual prudencia, no pudo evitar devolverle la mirada. En ese cruce de ojos, en la breve fracción de segundo en que sus miradas se encontraron y se aferraron, hubo una promesa, un anhelo, un reconocimiento mutuo que era demasiado evidente para el ojo de un observador perspicaz.

Y ese ojo perspicaz apareció en la figura de Pablo, el amigo de Asunción, de cincuenta años, que casualmente pasaba por allí. Pablo no era un hombre de chismorreos, pero era observador y conocía a Asunción desde hacía décadas. Vio el cruce de miradas. Vio la intensidad, el leve rubor en las mejillas de Asunción, la forma en que Roberto desvió la vista con una rapidez que no era natural.

Pablo se detuvo, su sonrisa se borró. No era el primer murmullo que oía sobre Asunción, y lo de Domingo ya le había puesto en alerta. Pero ver aquel intercambio, tan sutil y a la vez tan revelador, fue diferente. Su ceño se frunció. Aquello no era una mera amistad. Aquello, pensó con un nudo en el estómago, era algo mucho más delicado.

Al mismo tiempo, desde la puerta de la ferretería, Dolores había salido para llamar a Roberto. Su mirada, tan acostumbrada a escudriñar cada detalle de su hijo, también captó la microexpresión en el rostro de Roberto cuando se cruzó con Asunción. Un cambio casi imperceptible, una chispa que no era de simple cortesía. Vio el fugaz rubor en la cara de Asunción, y cómo ambas desviaron la mirada casi al mismo tiempo.

Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en la mente de Dolores. El comportamiento extraño de Roberto, sus ausencias, su distracción... Y ahora, la viuda Asunción. Una mujer mayor. La idea, tan absurda, tan impropia, tan escandalosa, empezó a formarse en su mente como una pesadilla. Un escalofrío le recorrió la espalda. No podía ser. ¿Su Roberto? ¿Con esa mujer?

El bullicio del mercado de Puebla de los Infantes continuó, ajeno a los descubrimientos que se habían producido. Pero para Pablo, el amigo, y para Dolores, la madre, aquel cruce de miradas había encendido una alarma. El secreto de Asunción y Roberto, su amor inmaduro, ya no estaba a salvo. La red invisible de los chismorreos y los juicios del pueblo comenzaba a cerrarse sobre ellos, prometiendo una inminente y dolorosa confrontación.

La tarde caía sobre Puebla de los Infantes, tiñendo las calles con el oro y el ámbar del sol poniente. Para Asunción, el tiempo se había ralentizado, cada minuto un eco de la presión que sentía. El aire estaba cargado de los susurros del pueblo, un murmullo constante que la seguía a todas partes, incluso dentro de los muros de su propia casa. Se sentía como un animal acorralado, con el peso de la vergüenza y el enfado de su hermano Carlos aplastándola. La idea de lo que pensarían sus hijos, su madre, la gente que la había respetado toda su vida, era un tormento.

De pronto, un golpe seco en la puerta la sacó de sus pensamientos. Su corazón dio un vuelco. No esperaba a nadie. Con cautela, abrió la puerta. Allí, de pie en su umbral, estaba Dolores, la madre de Roberto. Su rostro, habitualmente risueño, estaba ahora lívido, sus ojos oscuros, fijos y llenos de una furia fría.

Asunción sintió un escalofrío. Sabía lo que venía. Intentó forzar una sonrisa. "Dolores, qué sorpresa. Pasa, por favor."

Pero Dolores no se movió. Su voz, cuando habló, era un susurro afilado, más peligroso que un grito. "No hace falta que me invite a pasar, Asunción. Sé a lo que he venido. Y usted también lo sabe."

La tensión entre las dos mujeres era palpable, una electricidad silenciosa que llenaba el pequeño zaguán. "No sé de qué me habla, Dolores", mintió Asunción, su voz apenas un hilo.

"¡Claro que lo sabe!", siseó Dolores, dando un paso adelante. Sus ojos se clavaron en los de Asunción. "Sé que mi hijo, Roberto, anda con usted. ¡Lo sé! Lo he visto. Lo he notado. Y la gente del pueblo ya empieza a murmurar."

Asunción sintió un dolor agudo en el pecho. Las palabras eran como dagas. "No hay nada entre Roberto y yo. Es un chico amable, sí, pero solo un amigo de la familia."

"¡Un amigo! ¿Un amigo que le manda notitas? ¿Un amigo que la mira como la mira? ¡Por favor, Asunción! ¡No me tome por estúpida!", la voz de Dolores subió de tono, aunque seguía controlada. "Mi hijo es un crío. Dieciocho años. ¡Y usted es una mujer mayor! ¡Podría ser su madre! ¿Qué pretende con él? ¿Destruir su futuro? ¡Él tiene que estudiar, tiene que hacerse cargo de la ferretería! ¡Y usted lo está desviando!"

La acusación fue un golpe bajo. Asunción sintió la bilis subirle a la garganta. "Yo no pretendo nada, Dolores. Y no tengo por qué darle explicaciones de mi vida. Soy una mujer viuda, sí, pero tengo derecho a rehacer mi vida si quiero."

"¿Rehacer su vida con un chavalín? ¡No me haga reír!", Dolores se acercó aún más, su rostro a un centímetro del de Asunción. "Lo que está haciendo es una desvergüenza. Un escándalo. Va a hundir la reputación de mi familia. ¡Y la suya también! Ya se lo digo, Asunción. O esto se acaba, o se enterará todo el pueblo. Y no solo por los chismorreos. Juan Carlos y yo tomaremos medidas. ¡Mi hijo no va a arruinarse por una...!"

La palabra quedó en el aire, un insulto tácito que no necesitaba ser pronunciado. Asunción se sintió herida, humillada. Pero en ese momento, una chispa de dignidad, una rebeldía que creyó olvidada, se encendió en su interior.

"Usted no tiene derecho a hablarme así en mi propia casa, Dolores", dijo Asunción, con una voz que, para su propia sorpresa, salió firme. "Y lo que haya o no haya entre Roberto y yo es asunto nuestro. Métase en sus asuntos."

La respuesta de Asunción la sorprendió a la propia Dolores, que no esperaba tal resistencia. Por un momento, hubo un silencio tenso, solo roto por el latido desbocado de los corazones de ambas mujeres.

De repente, la voz de doña Carmen, la madre de Asunción, resonó débilmente desde el interior de la casa. "Asunción, ¿quién es? ¿Pasa algo?"

La voz de la anciana sirvió como un jarro de agua fría para Dolores. Se recompuso, su rostro aún tenso, pero el fuego de la confrontación directa se apagó un poco. "Esto no ha terminado, Asunción", dijo con voz baja, casi una amenaza. "Piénselo bien. Por el bien de todos. Y sobre todo, por el de mi hijo."

Con esa última advertencia, Dolores giró sobre sus talones y se marchó, su figura rígida alejándose por la calle. Asunción cerró la puerta, apoyándose en ella, temblorosa. La confrontación había sido brutal. El amor inmaduro que intentaban proteger ya no era un secreto. Había sido desenmascarado, y la guerra, en Puebla de los Infantes, acababa de empezar.

La confrontación con Dolores dejó a Asunción en un estado de shock y rabia, pero también de una extraña determinación. El miedo seguía allí, un nudo en el estómago, pero la humillación había encendido algo en ella. Sin embargo, no había tiempo para la reflexión. La amenaza de Dolores era palpable, y el rumor, ahora oficial, corría como la pólvora por el pueblo.

Al día siguiente, la diferencia fue abismal. La gente no solo murmuraba; se apartaba a su paso. Las miradas eran directas, llenas de curiosidad morbosa o de abierta condena. En la tienda de comestibles, la dueña, que siempre había sido amable, la atendió con una frialdad cortante. En la iglesia, donde Asunción siempre había encontrado consuelo, las cabezas se giraban, y las señoras mayores cuchicheaban tras los abanicos. Asunción sentía el peso del ostracismo. Se había convertido, de la noche a la mañana, en la paria del pueblo.

La situación de Roberto era igual de insostenible. Al regresar a casa esa tarde, el silencio era ensordecedor. Sus padres lo esperaban en el salón, con el rostro serio.

"Tu madre ya ha hablado con esa mujer", dijo Juan Carlos, con la voz cargada de decepción. "Y por lo que nos ha contado, no niega nada. Esto es grave, Roberto. Muy grave."

Dolores añadió, con un tono de traición. "Nos ha mentido, hijo. Nos ha tomado el pelo. ¿Crees que no sabemos lo que haces? ¿Crees que no sabemos dónde te escondes?" Su mirada lo taladró. "El molino, Roberto. Sabemos lo del molino. ¿Crees que nadie te vio yendo y viniendo a deshoras?"

Roberto sintió que el aire le faltaba. ¿El molino? ¿También lo sabían? Se dio cuenta de la ingenuidad de su supuesto "secreto". En un pueblo como Puebla de los Infantes, cada sombra tenía ojos.

"Esto se acaba aquí, Roberto", sentenció Juan Carlos. "No vas a ver a esa mujer más. Hemos hablado con el cura, con algunas familias importantes del pueblo. Esta situación es insostenible. Vas a ir a estudiar a Sevilla. Desde ya. Tu primo Antonio te espera en su piso. Te irás mañana mismo."

La noticia cayó sobre Roberto como un rayo. Sevilla. Estudiar. Era lo que siempre había querido, el sueño de escapar de la ferretería. Pero no así. No como un exilio, no como un castigo por el amor que sentía por Asunción. La rabia, la impotencia, lo invadieron.

"¡No podéis hacerme esto!", gritó Roberto, su voz ronca. "¡No es justo! ¡Yo la quiero!"

"¡No sabes lo que es el amor, Roberto!", exclamó Dolores, con lágrimas en los ojos. "¡Esto es una locura, un capricho! ¡Vas a destrozar tu vida y la nuestra por una fantasía!"

En ese instante, el amor inmaduro de Roberto y Asunción se enfrentaba a su prueba de fuego más dura. Separados por la distancia, juzgados por el pueblo, desaprobados por sus familias, su futuro juntos parecía más imposible que nunca. Roberto se sentía atrapado, su sueño de libertad convertido en una huida forzada. Asunción, por su parte, se enfrentaba a la soledad más cruel, la de ser señalada y condenada por un afecto que, para ella, era lo único que la hacía sentir viva. La tormenta no solo había llegado, sino que había comenzado a dispersarlos, arrancándolos de raíz de la tierra que los vio florecer.