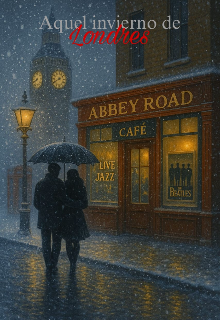

Aquel invierno de Londres

Capítulo 3: Un miércoles lluvioso.

Londres tenía ese modo tan particular de envolverte, incluso en los días más grises. A veces sentía que la ciudad hablaba en susurros, en el roce de las hojas contra los adoquines mojados o en el vapor que subía desde las tazas de té apenas servidas. Y yo, por lo general, era buena escuchando esos murmullos.

Era miércoles. Llovía, por supuesto, y yo estaba sentada junto a la ventana de mi cuarto leyendo un libro nuevo, con una taza entre las manos y un disco de Queen sonando bajo, como fondo. Me gustaban esos momentos donde el mundo se volvía más lento. Donde nadie esperaba demasiado de mí.

Pensé en el viernes anterior. En la banda. En Neos Back. En Emily, tan cálida. En Harry, que parecía brillar sin esfuerzo. Y en Nick... en Nick más de lo que admitía, aunque ni yo entendía del todo por qué. Había algo en su silencio, en esa forma de estar sin ocupar espacio, que me resultaba... familiar. Tranquilo. Seguro.

Suspiré. Últimamente pensaba demasiado. Pero es que no podía evitarlo.

Siempre tuve miedo al rechazo. No el típico miedo de no caer bien, sino ese más profundo, el que te susurra que no eres suficiente. Que por más que intentes, algo va a fallar. Que si te abres demasiado, vas a incomodar. Que si te acercas un poco, alguien va a dar un paso atrás. Y entonces te quedas quieta. Callada. Esperando que nadie note que estás ahí.

No era algo que se viera. Yo sabía sonreír. Sabía ser amable. Pero debajo de todo eso, estaba la duda. Esa vocecita que me decía que quizá no era tan interesante, que quizá estaba destinada a ser un personaje secundario en la vida de los demás. No por falta de amor propio, sino por una costumbre silenciosa de guardarme todo.

Y en casa... bueno. Mis padres me querían, sí. Pero su forma de cuidarme a veces me asfixiaba. Como si tuviera que pedir permiso para crecer. Como si no confiaran en que pudiera encontrar mi camino sin tropezarme. Y aunque nunca lo decía, me dolía. Quizá por eso aquel viernes había significado algo. Porque por un rato, sentí que no era invisible. Que alguien se había dado cuenta de mi existencia sin que yo hiciera ningún esfuerzo. Como si, por una noche, ser simplemente yo hubiera sido suficiente.

Miré el reloj. Faltaban dos días para el viernes. Me descubrí sonriendo sola, con una mezcla de nervios e ilusión que no sentía hace tiempo.

Tal vez no pasara nada. Tal vez sí. Pero por primera vez en mucho, estaba dispuesta a dejar que el viento me llevara un poco más lejos.

Bajé a la cocina con el libro aún en la mano, como si me diera seguridad tenerlo cerca. Mamá estaba en la encimera preparando té —una costumbre que, al menos, compartíamos— y papá revisaba algo en su portátil, como casi todas las tardes.

—¿Quieres una taza? —preguntó mamá, sin mirarme demasiado.

Asentí y me senté frente a ella. La cocina tenía ese silencio familiar, como si siempre estuviéramos juntos, pero sin realmente hablar. Era cómodo, pero a veces... demasiado cómodo.

—¿Has salido mucho últimamente? —preguntó papá de pronto, sin apartar la vista de la pantalla.

Tragué saliva. Sabía por dónde iba eso.

—No tanto. Solo fui a un bar con las chicas el viernes que paso. Un lugar nuevo... tranquilo —añadí rápido, casi como una defensa anticipada.

Papá soltó un leve “ajá” y mamá dejó la taza frente a mí con un movimiento suave.

—Solo ten cuidado —dijo ella, por fin mirándome—. A veces uno no conoce bien a la gente que se encuentra por ahí. Y tú eres... confiada.

Confiada. Siempre usaban esa palabra como si fuera algo que tuviera que corregir. Como si mirar a alguien con bondad fuera una debilidad.

—Lo sé —respondí, bajando la mirada a mi taza. El vapor me nubló los ojos por un segundo.

—Y no vuelvas muy tarde este viernes, ¿sí? —añadió papá—. Aun si estás con Sam o Charlie.

—Ya soy grande, papá —me salió más suave de lo que esperaba, como si no quisiera discutirlo, pero necesitara decirlo.

Él me miró por encima de sus gafas, y por un instante pareció querer decir algo más. Pero no lo hizo.

El silencio volvió, cálido pero pesado.

No era que no me quisieran. Era que no sabían cómo soltarme sin sentir que iban a perderme. Y yo tampoco sabía cómo crecer sin sentir que los estaba decepcionando.

Tomé un sorbo del té y me forcé a sonreír.

—El lugar tenía música en vivo —dije, intentando cambiar el tema—. Muy buena, por cierto.

Mamá asintió en silencio. Papá solo murmuró algo que sonó a “bien”.

Y otra vez, como tantas veces, dejamos las cosas ahí.