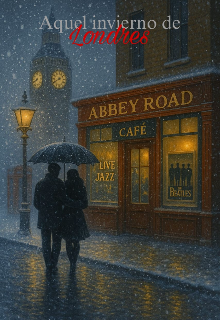

Aquel invierno de Londres

Capítulo 10: Casi sin querer, pensé en él.

Hay noches en las que el silencio pesa más que cualquier palabra. En las que el alma se acomoda en un rincón del pecho y empieza a hablar sola, sin pedir permiso.

Me pasa seguido.

A veces me descubro imaginando cómo sería ser amada sin condiciones. No de esa manera superficial que se desgasta con los días, sino de la verdadera. Que alguien se detenga de verdad en mis detalles, que note mis silencios tanto como mis palabras. Que sepa cuál es mi canción favorita sin que tenga que decirla. Que entienda que mi forma de amar no siempre es ruidosa, pero es real. Que vea más allá de mi voz baja, de mis respuestas cortas o de ese escudo que a veces pongo por miedo a ser herida.

Porque sí, tengo miedo. Miedo al rechazo, al abandono, al olvido. Miedo a no ser suficiente.

Aun así, me gusta pensar que el amor -el de verdad- no exige máscaras ni versiones editadas de uno mismo. Que no se trata de ser perfecta, sino de ser vista. Y aceptada.

Mi forma de ver la vida es un poco extraña, supongo. No creo que las personas sean eternas, ni que todo tenga que durar para siempre. Creo que somos energía, movimiento constante. Estamos de paso, pero eso no le quita valor a lo que sentimos.

Al contrario, lo hace más valioso. Porque cuando algo es finito, se cuida distinto.

Me gusta pensar que cada encuentro tiene un propósito, que cada historia deja una marca, aunque sea mínima. Y yo... solo quiero dejar algo bueno en los demás. Un gesto, una palabra, un recuerdo cálido.

Algo que dure incluso cuando ya no esté.

Quizás por eso me cuesta tanto soltar, o confiar. Pero aún así, sigo esperando. Porque en el fondo, hay una parte de mí que no se rinde. Que sueña con ese amor sin reproches.

Con alguien que, al mirarme, no vea un borrador, sino una historia completa.

Un punto y aparte.

No un punto final.

Y entonces, casi sin querer, pensé en él.

En Nick.

No entiendo muy bien en qué momento empezó a ocupar tanto espacio en mi cabeza. Tal vez fue en esa salida improvisada, cuando me preguntó por la música que me gustaba con una atención sincera que no estoy acostumbrada a recibir. O quizás fue antes, cuando bajó del escenario esa noche y, sin decir mucho, me dedicó una mirada que se sintió diferente.

No sé si somos amigos. No sé si estamos en ese camino o si estamos yendo hacia otro lugar. Lo único que sé es que me hace bien. Que me escucha con una calma que no me da miedo. Que no intenta arreglarme, ni entenderme del todo, pero tampoco se aleja.

A veces siento que nota más de mí de lo que yo misma muestro. Como si, de alguna forma, pudiese ver a través de mis silencios y entender lo que no digo. Y eso... eso me descoloca.

Me hace pensar que, quizás, no soy tan invisible como creo.

Pero también me asusta. Porque si él puede verme, si realmente está prestando atención, ¿qué va a pasar cuando descubra todas mis partes rotas? ¿Y si se aleja como todos los demás? ¿Y si no soy lo que esperaba?

Me da miedo ilusionarme. Me da miedo imaginar algo que no existe.

Pero, al mismo tiempo, hay algo en mí que no quiere soltar esa pequeña esperanza. Ese espacio tibio que él ocupa cuando me habla con esa voz suave y me sonríe con los ojos.

Quizás es solo eso.

Una amistad nueva.

Un vínculo que empieza.

O quizás... algo más.

Algo que no quiero nombrar aún. Porque si lo digo en voz alta, tal vez deje de ser real.

Y ahora que lo pienso, no sé qué me asusta más: que no pase nada, o que pase todo.