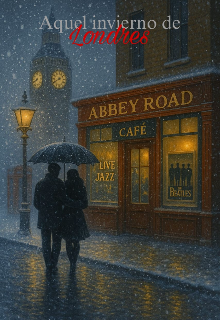

Aquel invierno de Londres

Capítulo 42: La muerte.

La muerte nunca me pareció algo ajeno. Siempre supe que era parte del ciclo. Que nadie está hecho para quedarse para siempre, que somos energía prestada, y que en algún momento, esa energía tiene que volver. A veces lo pensaba en silencio, mientras caminaba sola por la ciudad o cuando me quedaba despierta en la noche sin saber por qué. Y no me asustaba. Había algo en esa idea que me resultaba hasta natural.

Pero saberlo no te prepara para el momento en que realmente pasa.

No hay teoría, creencia ni consuelo que te proteja del vacío que deja una persona cuando se va. El cuerpo entiende la ausencia antes que la mente. Es como un frío que se instala en el pecho y no se va. Como un eco constante que te recuerda que ya no está.

Emily ya no está. No voy a volver a escuchar su risa en una sala de ensayo, ni su voz suave diciéndome que todo iba a estar bien. No va a volver a abrazarme, ni a mirarme con esos ojos llenos de calma. Y eso… duele. Duele más de lo que pensé que podía doler algo.

La muerte, por más que sea parte de la vida, sigue siendo desgarradora.

Y no es por el fin en sí. Es por lo que deja atrás. Por los recuerdos que ya no se van a poder seguir creando. Por los planes que no se van a cumplir. Por las palabras que quedaron a medias. Por el silencio en el lugar que ocupaba alguien que amábamos.

Yo no le tengo miedo a la muerte. No la odio. Pero me duele. Y me parte en mil pedazos ver cómo arranca sin preguntar, cómo borra futuros enteros en un segundo. Emily era luz, era música, era paz. Y ahora, esa luz se transformó en otra cosa. En memoria. En energía que sigue pero que ya no se puede tocar.

Y aunque sé que de alguna forma sigue conmigo, todavía no me alcanza.

Porque el amor no se apaga con la ausencia. Y porque a veces, lo que más duele no es que se haya ido, sino todo lo que me hizo sentir mientras estuvo.