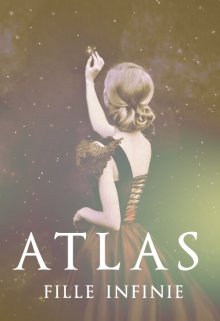

Atlas

Los hijos del Océano

El día de mi muerte el viento soplaba húmedo y frío, como era lo usual.

Solía pasar la mayoría de mis tardes allí, sentado al pie del acantilado. No me molestaba ir pues vivía muy cerca; para algunos demasiado. Lo que al comienzo había interpretado como un castigo era ahora mi razón para seguir viviendo. Una pequeña cueva entre las rocas, unos cuantos libros, y el Océano. Ver a las nubes grises danzar, al sol blanquecino sobre ellas, y a la marea ligeramente embravecida por debajo era una terapia reconfortante, tanto para mi mente como para mi alma. Al cabo de los años logré encontrar en la contemplación del Océano un refugio dentro del cual sanar.

Sí, tengo mucho por lo cual agradecerle. El murmullo ronco y constante del oleaje contra las rocas había conseguido traerle semejante paz a mi existencia como ningún otro remedio artificial lo había logrado. Sin embargo, poco tardaría en recordar que una existencia tranquila posee de hecho poco valor por sí misma. Y de este modo descubriría la verdadera razón por la cual ese día me encontraba allí, como cualquier otro día del año, sentado al pie del acantilado.

Sí, estoy aquí contándoles sobre el día de mi muerte. Pero, como suele ocurrir en la vida, este día no podría comprenderse sin considerar todos los años que lo precedieron.

Todo comenzó con un bote. Un simple y pequeño bote, acercándose lentamente desde mar adentro. Nadie remaba, y por lo que alcanzaba a divisar, siquiera había alguien a bordo. En ese preciso instante comencé a sentirme curiosamente adormecido; fue una leve ensoñación, mis ojos pesando como dos sacos de plomo. Aconteció tan brevemente como quien se queda dormido sin notarlo y despierta apenas con un leve chasquido. Me incorporé, entonces, y fui derecho hasta la costa, donde recibí al bote que había arribado sin altercados. Dentro, había un niño. Un pequeño, hermoso y curiosamente translúcido niño. Su piel era tan blanca y parecía tan fina como una hoja de papel. El cabello, largo y enmarañado, poseía una consistencia similar a la de la espuma. Lo ayudé a descender del bote y no pude más que quedarme prendado de su tan exótica y particular belleza. Sus grandes ojos contemplaban la arena extasiados, y se asombraba a cada paso que daba. Intenté saber su nombre, mas el muchacho no contestaba. No estando muy seguro de qué hacer al respecto, permanecí de pie frente al Océano apenas unos escasos segundos; y cuando volví la vista, el niño ya no estaba. Lo busqué a lo largo y ancho de la playa, en los acantilados, dentro de mi cueva. Pero el muchacho había sencillamente desaparecido, y pasó a ser entonces parte de mis recuerdos. Como aquellas experiencias oníricas tan reales que permanecen por un largo tiempo en la vigilia.

Transcurrieron un par de meses hasta que ocurrió una situación casi idéntica. Descansando en los acantilados, vi otro bote a lo lejos. El mismo cansancio repentino, la misma sensación de efímera ensoñación. Era otro niño, tan fantástico como el anterior, el cual también desapareció en un instante de descuido.

De esta forma, incontables botes con incontables niños se acercaron a estas costas y desembarcaron en el transcurso de mi larga vida. Al comienzo, mi deseo por asistirlos me impulsaba a intervenir en su camino. Pero tras largos años de frustración y derrota decidí ya no ceder a mis impulsos: los tiernos hijos del Océano debían trazar y definir sus propios límites, en función del destino que (conscientes o no) se les había sido otorgado.

Sí, había decidido llamarlos “los tiernos hijos del Océano”. Aunque ninguno hubiera emitido palabra inteligible alguna, lo cierto es que desde el primer bote había comenzado a tener sueños. Sueños donde oía cosas: palabras al azar, algunas frases incomprensibles, el rugido de las olas, y risas. Muchas risas. Todo amalgamado en las profundidades del Océano. O al menos así se sentía. Porque al despertar, pese a mis exhaustivos intentos por rescatar algún fragmento coherente, no lograba hilvanar idea alguna. Fue recién con el paso de los años cuando una mañana como cualquier otra, descansando en la playa, las palabras vinieron a mí de improviso; como si hubiesen estado siempre allí, sólo que dormidas. “Los tiernos hijos del Océano”, murmuré. Y desde entonces, no pude quitarme la idea de la cabeza.

Varias décadas transcurrieron. Ya cuando mi cabello había perdido todo su negruzco espesor y mi columna no lograba mantenerse recta, el último bote se materializó en el horizonte. Me sentí desfallecer una vez más, mis ojos se cerraron pero mis oídos por fin se habían abierto; y entonces, comprendí por fin lo que hasta el momento había sido similar a un canto de sirenas:

“El agua mece la canoa de lado a lado, suavemente. Cierro los ojos y lo escucho. El débil crujido de la madera añeja. Bajo mis pies, bajo mis manos. Se une en taciturna melodía con el canto perezoso de las ballenas a lo lejos. Y me muevo de lado a lado; suavemente, lentamente. Las yemas de mis dedos recorren y sienten la madera de este bote. Gentil y tozuda, algo rasposa. La sienten y pienso que sabe a piel. La piel real de una persona real. No impoluta, tampoco nívea y cremosa, sino así: gentil y tozuda, algo rasposa. Esa es una piel capaz de contar historias. Esa es la piel de este bote.