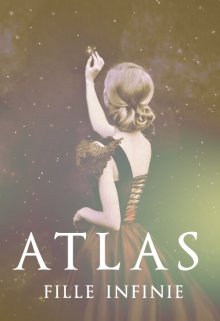

Atlas

A su imagen y semejanza

Él sabía que debía renacer de las cenizas. Pero luego de ahogarse con su propia sal, abrió los ojos para destruir el mundo. Sí, ese mundo de arena moldeado por las manos de sus propios hijos.

¡Corran! ¡Griten! ¡Huyan! Que nadie se apiade. Nadie mire atrás. Tienen prohibido verlo a los ojos.

Entonces la divisó en medio de la muchedumbre. ¿Quería salvarla? ¿Debía hacerlo?

Su pequeña hija, la última de su clase, para la que el tiempo (de repente) se había detenido, no corría ni gritaba; tampoco huía. Aunque el viento azotara, la marea avanzara y el fuego devorara el aire que respiraba, ella no se movía. Él se acercó con pasos temerosos: la veía con la suficiente claridad como para encontrar su reflejo en los ojos de la translúcida doncella. Allí, donde pensó hallar las peores pesadillas deformadas por el hombre, sólo había una luz trémula y lágrimas de cristal mezclándose con la sal del mar. Entonces, la pequeña sin memoria extendió su brazo de arena y trató de alcanzarlo. Y él, con el pecho reverberando de sentimientos encontrados, lloró y gritó hasta consumirse. Alzó los brazos, enormes paredes de agua acumulándose, y supo que le era imposible destruir el mundo de sus hijos. Pero tampoco era capaz de perdonarlos. Entonces lo comprendió: ninguna divinidad, ni siquiera él, detendría el impacto de quien alguna vez fue su pequeña y tierna hija.

Con el corazón convertido en piedra y alivio sobre sus hombros, simplemente la tocó. Y la pequeña y translúcida doncella comprendió su cristalización.

No podía perdonarla, aunque tampoco podía matarla. Y aunque ello condenara su alma eternamente, necesitó vengarse de su hija.

Siempre pensé que al mundo le faltaba un color. Los años transcurrían, mi vida echaba raíces como la de todos. Y, sin embargo, una ausencia reverberaba en mi pecho a donde sea que fuera. Era angustiante pero también inquietante, y en función de ese misterio volví a respirar cada día. En mis sueños, permanecía tendida en una basta y oscura inmensidad, dormida bajo el océano congelado del tiempo. Y cuando abría los ojos, mi única certeza era la ausencia de ese color.

Mi color.

Me apropié de su inexistencia ajena a todos los demás, pues era lo más propio que alguna vez había tenido. Era mi pequeño secreto. Todo lo que albergaba este cuerpo de arena, condenado a disolverse en el vasto infinito, era la seguridad de la ausencia. Eso era, eso es.

La vida transcurrió, las lágrimas brotaron y las risas estallaron. Poco a poco, mis sueños bajo el océano menguaron y la ausencia de mi color, tan vivaz un día, comenzó a desvanecerse como arena en el desierto. Y cuando llegó el final, lo advertí siendo ya demasiado tarde. ¿Cómo podría haberlo notado? Me había vuelto tan mundana y finita como todos los demás. Jamás habría reconocido el comienzo del final. Esta trémula existencia, tan frágil como la luz de una vela en lo alto de la montaña, tuvo un inicio y a ese inicio se le puso un fin. Sólo que no lo supe. Desde la mañana que desperté habiendo olvidado mis sueños bajo el océano, no tuve cómo. ¡Qué gran ironía! Al menos la vela sobre la montaña estaba a salvo cuando los pies de arena que nunca reconocí, pero que ahora veía con aterradora claridad, se desintegraron mojados por la marea que avanzaba furiosa. Y el viento que azotaba me arrancó la espalda, y el fuego insoportable se llevó consigo el aire que al parecer respiraba.

Lo vi, entonces. Lo vi destruyendo el mundo de sus hijos. También vi mi comienzo, así como mi final, pues sus manos de agua y sal se habían ensuciado con arena. Lo supe: él lo era Todo, y quería reducirlo a nada. No pude sentir más que un dolor tan inmenso como el mismísimo océano, pues al verlo a los ojos comprendí la razón de mi existencia. Recordé mis sueños profundos y mi color ausente, y me congelé en el tiempo. Incapaz de moverme, incapaz de respirar.

Comienzo y final giran en torno a la misma rueda. El llanto de un recién nacido y los pies descalzos de la arena sin vida, que discurre constante e implacable dentro del reloj del Todo.

El tiempo se me había deslizado como arena entre los dedos desde el comienzo. Y yo jamás había notado que mi color ausente se encontraba dentro de mis sueños bajo el agua.

Que el Océano, el Todo, era mi color ausente.

Fue una oleada de sabiduría que me golpeó el rostro con fiereza. En mis ojos translúcidos Él pudo verse reflejado y comprendió. Fue una ráfaga tenaz, un relámpago, apenas un instante de luz y caos, el momento en que nos tocamos. Y así comprendí.