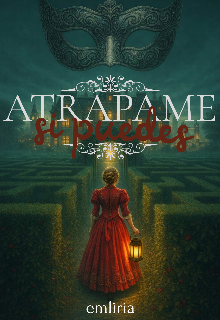

Atrápame, si puedes

CAPÍTULO TRES

"Lord Alexander Ashford"

Alexander

El amanecer llegaba antes que siquiera pudiera pensar en un descanso. No recordaba la última vez que había dormido más de cuatro horas seguidas. La luz se metía entre las cortinas de mi estudio, tocando los papeles que dejé sobre el escritorio anoche. El reloj marcaba las seis y ya sentía el peso de otro día comenzando antes de tiempo.

Me vestí con la misma precisión con la que firmaba un contrato: sin perder un segundo. El mayordomo me informó que el carruaje estaba listo. Le respondí con un asentimiento breve. La mañana en Londres siempre olía igual: a humo, hierro y pretensión. A las siete, los carruajes ya resonaban por las calles húmedas y la niebla era una vieja conocida que se resistía a marcharse.

El camino hacia el Ministerio se veía siempre igual: una ciudad que pretendía ser más noble de lo que realmente era. Londres era un escenario digno de un espectáculo, y yo había aprendido hace mucho a moverme entre sus máscaras.

El trabajo transcurrió entre reuniones, documentos y la incompetencia de hombres que creen que el apellido les otorga inteligencia. A veces pensaba que mi verdadera tarea no era administrar, sino contener. Contener los errores de los demás, contener los impulsos de mi familia…mi familia, mi gloria y mi ruina.

Nicholas, por ejemplo, probablemente estaba metido en una cama que no le corresponde. Y Elias, el más jóven de los tres, continuaba vagando por Europa, jugando al explorador, fingiendo que los asuntos del linaje no le incumben. Así había sido siempre: el hijo ausente, el libertino y el que sostenía el apellido Ashford sobre los hombros para que no se hunda.

Después de la oficina, llegaba mi momento de ir a hacer la única cosa que actualmente disfrutaba: el club de esgrima. El movimiento, la precisión, el sonido del acero al chocar… siempre fueron mi forma de pensar con claridad. Sin embargo, últimamente eso tampoco me ayudaba.

—¿Qué ocurre Alexander? Hoy no tienes la técnica —Finnick, mi instructor, me agradaba porque posiblemente era la única persona en Londres que me hablaba como si mi apellido le importara un carajo. Extrañamente no me molestaba.

—O tú estás lento.

Al mediodía, fui a la residencia de los Whitemore. Tenía un encuentro con Lord Whitemore por asuntos relacionados con un nuevo contrato de transporte marítimo. Él pertenecía a esa clase de hombres que fingen saber más de lo que entienden, y mi padre, por algún motivo, insistía en mantenerlo cerca.

El té social de su esposa coincidía con nuestra reunión, lo que significaba que la casa estaba repleta de risas y cuchicheos. Las damas de Londres son capaces de oler la desgracia a kilómetros.

El carruaje se detuvo frente a la casa. El bullicio se percibía incluso desde afuera. Entré por la puerta lateral, acompañado por un criado que me condujo hasta el despacho. Allí me esperaba Lord Whitmore fumando un tabaco.

Conversamos lo justo y necesario. Negocios. Protocolos. Una transacción más. Hasta que, a través de la ventana que da al jardín, la vi. Lord Whitemore siguió hablando de porcentajes y rutas, pero no recordaba una sola palabra más.

Había oído los rumores de su llegada, después de todo, ningún otro nombre podía sacudir la ciudad como lo hacía el de ella. La hija perdida del pobre Henry Harrington. Una hija y esposa, muertas. Y la otra había huído de la ciudad, abandonando a su destruído padre. Palabrerías que viajaban de salón en salón, sin embargo no había verdades escondidas entre ellas.

La figura rubia de Louisa estaba de pie entre las damas, ajena al murmullo que la rodeaba. El tiempo la había cambiado, pero esa mirada… ese modo de sostener una taza como si todo a su alrededor le resultara un juego, seguía intacto. Habla poco, observa mucho. Hay algo en la quietud de sus gestos, que no encaja con el resto. No pertenece a ese círculo, y sin embargo, todos parecen girar en torno a ella.

Ella no me ve. Y mejor así.

No había razón para que lo hiciera, ni tampoco para que yo la observara un segundo más. Pero lo hice. Un instante. Lo suficiente. Luego volví la mirada hacia los documentos y firmé la última hoja.

Al caer la tarde, regresé a casa. Encontré a mi padre esperándome en el estudio, un gesto extraño en su rostro.

—Has oído, supongo —dijo, sirviéndose un brandy.

—¿Sobre qué, exactamente? —respondí sin levantar la vista del fuego.

Hizo una pausa. Le gustaba creer que dominaba la conversación, que podía leerme. No sabe que hace años aprendí a no dejar rastros.

—El regreso de la hija de Henry Harrington y su atrevida iniciativa de organizar un baile.

Asentí, fingiendo sorpresa medida.

—Interesante. Aunque no veo qué tiene que ver conmigo.

—Tiene que ver con todos, Alexander. —Y una vez más, el apellido Harrington era motivo de drama en esta familia. Bebió de un solo trago el whisky. —¿Qué sabes de tu hermano?

—¿Adam?

—Nicholas. Ya sabes como se pone tu hermano con la escuincla esa. —se sirvió más brandy —Quiero que lo vigiles de cerca. No podemos permitir que cause problemas.

Y una vez más, Alexander tiene que hacerse cargo y proteger a todos.

—Por supuesto. —No dije más.

—La alianza con el negocio de los Harrington debía seguir, no queríamos levantar sospechas. Mucho menos que la gentuza opinara.

—Claro que no.

Mientras él hablaba de alianzas y conveniencias, una sospecha se abría paso entre sus palabras: ese baile no era una simple cortesía social. Algo se movía detrás de esa fachada de bienvenida. Y si estaba en lo cierto, el regreso de Louisa Harrington no era una coincidencia.

Esa noche, revisé algunos documentos hasta tarde, pero no pude evitar mirar por la ventana. Desde mi despacho se alcanzaban a ver las luces de Mayfair, más allá del río, donde decían que ahora vivía y solo podía preguntarme: ¿Qué estás tramando, Louisa?