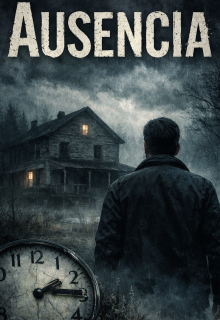

Ausencia

La tensión que no cede

La casa comenzó a sentirse más pequeña.

No por el espacio, sino por la presencia constante de aquello que no se decía. Daniel percibía una presión invisible, como si cada objeto estuviera cargado de una expectativa ajena. Los pasos resonaban más de lo normal, las puertas parecían cerrarse con demasiada fuerza, y el silencio entre frases se volvía insoportable.

Clara evitaba quedarse sola con él. Marcos, en cambio, aparecía con una frecuencia incómoda, siempre con alguna excusa trivial: una cerveza olvidada, una llave vieja, recuerdos que no llevaban a ningún lado. Daniel comprendió que ambos estaban reaccionando de formas opuestas al mismo miedo.

La tensión estalló una noche sin aviso.

—¿Por qué sigues aquí? —preguntó Marcos de golpe, apoyando los puños sobre la mesa—. No vienes a buscar la verdad. Vienes a desenterrarnos.

Daniel no levantó la voz.

—Nunca nos enterramos del todo.

Clara observaba desde el marco de la puerta, con los brazos cruzados, como si se protegiera de una corriente fría.

—Esto no es una investigación —dijo ella—. Es una confrontación. Y nadie aquí está preparado para lo que puede salir.

Marcos golpeó la mesa.

—¡Basta! Adrián se fue. Punto.

—¿Y si no? —respondió Daniel.

El silencio posterior fue absoluto. Marcos retrocedió un paso. Sus ojos, enrojecidos, delataban algo más que rabia.

—Si sigues —murmuró—, no va a gustarte lo que encuentres.

Daniel supo entonces que la tensión no provenía del pasado, sino de la posibilidad de romper el frágil equilibrio que los mantenía funcionales.

Aquella noche, nadie durmió.