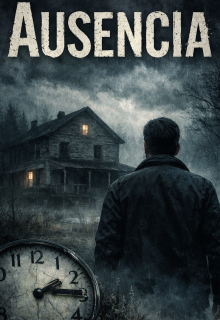

Ausencia

Lo que alguien más recuerda

La hoja no volvió a mencionarse. No porque hubiera dejado de importar, sino porque todos comprendieron, sin decirlo, que nombrarla era concederle demasiado peso. Daniel la guardó entre las páginas de un libro viejo en la casa, como si el papel pudiera disolverse si lo mantenía cerca pero fuera de la vista.

El pueblo seguía su curso. Esa fue la parte que más inquietó a Daniel: la normalidad. Los mismos horarios, los mismos rostros, las mismas conversaciones triviales. Era como si la aparición de aquella frase no hubiera alterado nada más que su percepción. Clara fue la primera en romper la calma. No con palabras, sino con una ausencia.

Durante dos días no apareció en la biblioteca. Nadie la vio en la plaza, ni en su recorrido habitual hasta la tienda. Marcos dijo que no era raro, que a veces necesitaba aislarse. Pero Daniel notó algo distinto: Marcos hablaba demasiado rápido, como si necesitara convencerse. Fue al tercer día cuando Daniel decidió buscarla. La encontró en el archivo municipal, un lugar al que casi nadie acudía ya. El aire allí era más frío, más denso. Clara estaba sentada en el suelo, rodeada de cajas abiertas.

—No deberías estar aquí —dijo ella sin levantar la vista.

—Tú tampoco.

Clara sonrió apenas.

—Aquí están las cosas que el pueblo decidió no conservar.

Le mostró un expediente antiguo. No era el de Adrián. Era anterior. Otro nombre. Otra fecha. Un accidente mal explicado, una caída en el río, una muerte asumida sin demasiadas preguntas.

—¿Cuántos hay? —preguntó Daniel.

—Los suficientes –Clara cerró la caja con cuidado.

—Cuando Adrián empezó a hacer preguntas, no fue el primero. Solo fue el último.

Daniel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del lugar.

—¿Por qué no me dijiste esto antes?

Clara tardó en responder.

—Porque saberlo no cambia lo que hicimos —dijo—. Solo hace más evidente que no fue un error aislado.

No hablaba de un crimen organizado. Hablaba de algo más inquietante: una costumbre. El pueblo no mataba. El pueblo dejaba que las cosas ocurrieran. Esa noche, Daniel caminó solo por las calles casi vacías. Pensó en Adrián, en su cuaderno, en su insistencia. Pensó en cuántas veces una advertencia había sido recibida con cansancio. Al pasar frente a una casa cercana al bosque, una mujer mayor estaba sentada en el porche. Daniel no la reconoció de inmediato. Ella sí.

—Tú eres el que volvió —dijo.

Daniel se detuvo.

—A veces —continuó ella—, volver es peor que quedarse.

No parecía una amenaza. Era una observación.

—¿Conoció a Adrián? —preguntó Daniel.

La mujer asintió lentamente.

—Lo vi esa noche.

Daniel sintió que el pulso se le aceleraba.

—¿Dónde?

—Aquí cerca —respondió—. Estaba alterado. No iba solo.

El silencio se alargó.

—¿Con quién?

La mujer entrecerró los ojos.

—No lo sé —dijo—. O tal vez sí, pero después de tantos años, una aprende qué recuerdos es mejor no precisar.

Daniel entendió que no obtendría más. Cuando se alejó, sintió que el peso del pueblo ya no era abstracto. Era concreto. Y por primera vez, tuvo la certeza de que Adrián no había desaparecido en soledad. Había desaparecido dentro de un sistema que sabía mirar hacia otro lado.

Hay verdades que no irrumpen con violencia. No gritan. No golpean. No exigen ser escuchadas. Simplemente aparecen… y ya no se pueden ignorar. Daniel entendió eso la mañana en que encontró la puerta de su habitación entreabierta. No era un detalle alarmante. En otro contexto, habría pasado desapercibido. Pero en ese pueblo, donde todo se mantenía bajo un orden casi ritual, una puerta mal cerrada era una anomalía. Entró despacio.

El aire dentro estaba cargado, como si alguien hubiera estado allí durante demasiado tiempo pensando sin moverse. El olor era distinto: polvo removido, papel antiguo, madera vieja. El cuaderno de Adrián estaba sobre la cama. No donde Daniel lo había dejado.Lo abrió con cuidado, como si temiera que el simple acto de leer pudiera alterar algo irreversible. Las primeras páginas seguían igual. Letras firmes, pensamientos fragmentados, dudas constantes.Pero había una hoja nueva. No era reciente.

El papel estaba amarillento, doblado varias veces, como si hubiera sido ocultado con urgencia y recuperado solo ahora. Daniel sintió una presión en el pecho. Leyó.

“Si estás leyendo esto, ya no importa si me crees.

Lo importante es que sepas que no fue un accidente.

No me empujaron.

Me dejaron llegar hasta donde no había vuelta atrás.”

Daniel cerró el cuaderno. No necesitó más. El mensaje no señalaba culpables concretos. No acusaba a nadie en particular. Y, sin embargo, acusaba a todos. Sintió una náusea seca, sin arcadas. El tipo de malestar que no se alivia respirando hondo. Pensó en Clara. La encontró horas después, sentada en la plaza, observando a los niños jugar como si aquel escenario perteneciera a otra vida. Se sentó a su lado sin decir nada.

—Siempre hay un momento —dijo ella de pronto— en que uno entiende que ya es tarde.

Daniel no le mostró el cuaderno.

—¿Cuándo fue el tuyo? —preguntó.

Clara apretó los labios.

—Cuando Adrián dejó de insistir —respondió—. Ese silencio fue peor que cualquier discusión.

Daniel sintió que algo encajaba. No como una pieza exacta, sino como una verdad incómoda que siempre había estado flotando. Más tarde, buscó a Marcos. Lo encontró en el bar, limpiando la barra con movimientos repetitivos, casi obsesivos. Marcos no levantó la vista cuando Daniel se sentó frente a él.

—No vengo a pelear —dijo Daniel.

—Nunca vienes a eso —respondió Marcos—. Vienes a remover.

Daniel apoyó los antebrazos en la barra.

—¿Sabías que Adrián estaba al límite?

Marcos se detuvo. No respondió de inmediato.

—Todos estamos al límite alguna vez —dijo al fin—. No todos hacemos algo al respecto.

Daniel entendió entonces que Marcos no negaba. Justificaba. El evento no fue una confesión. No hubo gritos, ni golpes, ni revelaciones cinematográficas. Fue algo peor. Fue la certeza compartida de que, llegado el momento, cada uno eligió lo que le resultaba menos incómodo. Adrián había caminado solo hacia el borde… pero no lo hizo a ciegas. Lo hizo sabiendo que nadie iba a detenerlo. Esa noche, Daniel volvió a su habitación. Cerró la puerta con llave. Por primera vez desde su regreso, no por miedo a que alguien entrara, sino por miedo a no poder salir. Porque ahora sabía algo que ya no podía des-saber.