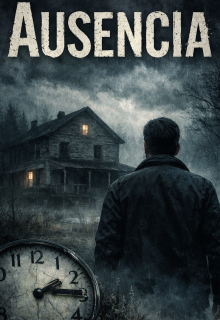

Ausencia

Algo que no debía moverse

El sobre no tenía nada de especial. Daniel lo encontró al volver a casa, apoyado contra la puerta, mezclado con publicidad y recibos atrasados. Papel común. Sin membrete. Sin remitente. Lo levantó sin interés, con ese gesto automático que precede al descarte. Fue el peso lo que lo hizo dudar. No era una hoja sola.

Entró, dejó las llaves en el mismo lugar de siempre y abrió el sobre con cuidado innecesario. Dentro había una fotografía doblada y una nota escrita a mano. La letra era firme, sin adornos, como si quien la hubiera escrito no quisiera ser recordado por ella.

No todo empieza donde crees.

Daniel sintió una presión seca en el estómago. No miedo. Reconocimiento.Desdobló la fotografía. Era vieja. No por el color, sino por el encuadre. Adrián aparecía de perfil, parcialmente fuera de foco, caminando cerca del río. No miraba a la cámara. Parecía no saber que estaba siendo observado. Daniel se sentó. No porque las piernas le fallaran, sino porque entendió algo de inmediato: esa foto no podía existir… al menos no según la versión que todos habían aceptado.

No era una prueba definitiva. No resolvía nada. Pero introducía una variable nueva, y eso era suficiente para alterar el equilibrio frágil que habían construido. En otra parte de la ciudad, Clara vivía una tarde tranquila. Demasiado tranquila. Había ordenado cajones, tirado papeles, tomado decisiones pequeñas que se sienten importantes solo porque distraen. El teléfono vibró mientras doblaba una camisa que no usaba desde hacía años. Número desconocido.Dudó unos segundos antes de contestar.

—¿Clara? —preguntó una voz masculina, insegura—. No sé si este sigue siendo tu número.

—Sí —respondió—. ¿Quién habla?

Una pausa breve.

—Me llamo Tomás. Trabajé con Adrián. Hace tiempo.

Clara cerró el cajón sin terminar de doblar la camisa.

—¿Qué necesita? —preguntó.

—Nada —dijo él rápidamente—. O… Bueno, no exactamente. Solo quería confirmar algo.

Otra pausa.

—¿Adrián era de desaparecer sin avisar?

La pregunta era simple. Demasiado simple. Clara pensó en mentir. Pensó en responder lo que todos esperaban. Pensó, incluso, en colgar. Pero algo en la voz del hombre le impidió hacerlo.

—No —dijo finalmente—. No lo era.

Del otro lado, Tomás exhaló despacio.

—Eso pensaba —murmuró—. Gracias.

La llamada terminó ahí. Sin explicaciones. Sin contexto. Clara se quedó mirando el teléfono como si esperara que volviera a sonar. No lo hizo. Esa noche, Laura sacó la fotografía del libro otra vez. La observó con más atención que antes. Notó algo que había pasado por alto: en el fondo, casi imperceptible, había una figura borrosa. Alguien más estaba ahí. No se distinguía el rostro. Solo la postura. La manera de estar parado. Laura sintió un escalofrío breve. No porque creyera estar cerca de una verdad peligrosa, sino porque entendió algo más inquietante: Adrián no había estado tan solo como todos habían asumido.

Daniel llevaba días sin pensar directamente en Adrián. No porque lo hubiera olvidado, sino porque había aprendido —sin proponérselo— a rodear ciertos pensamientos como quien rodea una casa abandonada: sabiendo que está ahí, pero evitando mirar por las ventanas. Ese sábado se despertó más tarde de lo habitual. El sol entraba por la rendija de la cortina. No había mensajes nuevos en el teléfono. No había sobres bajo la puerta. Nada exigía atención inmediata. Ese tipo de mañanas eran peligrosas.

Se preparó café con calma. Demasiada calma. Se sentó junto a la ventana y observó a un hombre pasear a su perro, a una mujer cargar bolsas de mercado, a un niño patear una pelota contra una pared. Escenas simples. Reconfortantes. Pensó, por primera vez en semanas, que quizá todo aquello no lo definiría para siempre.

Clara pasó la mañana ayudando a una vecina mayor a mover muebles. Nada heroico. Nada simbólico. Solo fuerza física y conversaciones sin profundidad. La mujer hablaba de su esposo muerto, pero sin tristeza dramática, como si la pérdida ya se hubiera integrado a su rutina.

—Uno sigue —dijo la mujer en un momento—. No porque quiera. Porque no queda otra.

Clara asintió. No pensó en Adrián. Pensó en lo cansado que se sentía su cuerpo. En lo mucho que le dolían los brazos. En lo real que era ese dolor comparado con otros.

Laura salió a correr por primera vez en meses. No fue una decisión reflexiva. Fue impulso. Zapatillas viejas. Ropa cómoda. El cuerpo recordando algo que la mente había dejado de lado. Al principio le faltó el aire. Luego, el ritmo apareció. Mientras corría, pensó en cosas pequeñas: en una canción que le gustaba, en un viaje que nunca hizo, en una conversación pendiente con alguien que no tenía nada que ver con Adrián. Y eso fue lo extraño: por unos minutos, Adrián no estuvo presente. No como recuerdo. No como ausencia. No como pregunta. Solo el sonido de la respiración y el golpe de los pies contra el suelo. Esa tarde se encontraron de nuevo, casi por inercia. Café. Ventana. La misma mesa. Esta vez hablaron de cosas que no importaban para la historia que el lector cree estar leyendo. Un trabajo nuevo. Un libro que Daniel había empezado y no terminado. Una serie mediocre que Laura defendía sin convicción. Rieron. No mucho. Lo suficiente.