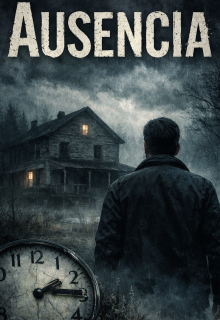

Ausencia

El peso de lo que no se dice

El peso de lo que no se dice.

La primera consecuencia no fue un hecho. Fue una sensación. Daniel la notó al despertar, antes incluso de abrir los ojos. No era miedo, no exactamente. Era una pesadez en el pecho, como si durante la noche alguien hubiera apoyado una mano firme sobre él y se hubiera olvidado de retirarla. Respiró hondo. El aire entró, pero no alivió nada. Se quedó unos segundos mirando el techo. Blanco. Liso. Demasiado familiar. Pensó, con una claridad incómoda, que nada había cambiado y, aun así, todo se sentía distinto. En el baño, el espejo le devolvió una imagen ligeramente ajena. No había ojeras nuevas. No había señales visibles de desgaste. Y sin embargo, algo en su mirada parecía desfasado, como si llegara medio segundo tarde a cada parpadeo. Mientras se lavaba las manos, notó cómo el sudor comenzaba a formarse en la parte baja de la espalda, a pesar del agua fría. Se secó con cuidado, como si hacerlo mal pudiera empeorar esa sensación difusa que lo acompañaba desde el pecho hasta la garganta. En el trabajo, el documento seguía ahí. No abierto. No visible. Pero presente.

Daniel se sentó frente a la pantalla y sintió el latido en las sienes. No rápido, sino insistente. Cada sonido de teclado cercano le parecía demasiado fuerte. Cada risa ajena, levemente fuera de lugar. Se descubrió repasando mentalmente los movimientos del día anterior, como si su mente intentara reconstruir una escena del crimen sin estar segura de que hubiera habido uno. ¿Lo cerré bien? ¿Alguien pasó cerca? ¿Quién estaba todavía en la oficina cuando me fui? Nadie le dijo nada. Eso era lo peor.

Clara experimentó su consecuencia de forma distinta. No llegó como un golpe, sino como una ausencia de algo que antes estaba ahí: la facilidad para respirar profundo. Caminaba por la calle rumbo a su departamento cuando se dio cuenta de que llevaba varios minutos respirando superficialmente, como si su cuerpo se negara a llenarse por completo de aire. Se detuvo. Apoyó una mano en el pecho. Inhaló despacio. El mareo llegó unos segundos después. Breve, pero suficiente para obligarla a apoyarse contra la pared de un edificio. Sintió el frío del concreto atravesar la tela de su abrigo. Esa sensación tangible la ancló, pero no la tranquilizó. Pensó en la llamada que no había devuelto. No porque fuera importante. No porque implicara algo grave. Sino porque había decidido no hacerlo. Ese fue el detalle que su mente no soltaba. La libertad de elegir, descubrió, también implicaba cargar con la conciencia de haberlo hecho. Y Clara no estaba segura de soportar esa carga sin que su cuerpo comenzara a protestar. Al entrar a su departamento, el silencio la recibió con una densidad incómoda. Cerró la puerta. Apoyó la espalda contra ella. Cerró los ojos. Por un momento, tuvo la absurda sensación de que alguien más estaba ahí. No una presencia concreta. Más bien una expectativa. Como si el espacio esperara algo de ella. Abrió los ojos de golpe. Nada.

Laura, en cambio, fue la primera en notar un cambio externo. Pequeño. Casi irrelevante. Un mensaje. Nada alarmante. Nada explícito. Solo una frase corta que, leída fuera de contexto, no significaría absolutamente nada. Laura lo leyó una vez. Luego otra. Sintió cómo el estómago se le contraía lentamente, no por el contenido, sino por el momento. ¿Por qué ahora? El cuerpo reaccionó antes que la mente. Palpitaciones. Un calor súbito subiéndole por el cuello. La sensación de que la habitación se había vuelto demasiado estrecha. Se sentó. Apoyó los codos en las rodillas. Respiró contando mentalmente, como le habían enseñado alguna vez. Uno. Dos. Tres. No estaba haciendo nada malo, se dijo. No había dicho nada concreto. No había acusado a nadie. Y aun así, algo se había puesto en marcha. Ese fue el verdadero inicio del malestar: la certeza de que las decisiones no se disuelven una vez tomadas. Permanecen. Se acomodan. Esperan.

Daniel cometió otro error ese día. Más sutil. Más humano. Evitó una conversación. Notó la oportunidad, la frase que habría podido decir, la pregunta que habría abierto una puerta. Eligió no hacerlo. No por cobardía, sino por cansancio. Porque no tenía energía para lidiar con lo que pudiera venir después.

Clara hizo lo mismo por la noche. Ignoró un recuerdo que insistía en aparecer. Cambió de actividad. Subió el volumen de la música. Se forzó a concentrarse en algo inmediato, algo que no le exigiera mirar hacia atrás.

Laura, por su parte, decidió guardar el teléfono. Literalmente. Lo dejó en un cajón. Como si el simple acto físico de ocultarlo pudiera contener lo que ya había sido enviado.

Daniel nunca pudo explicar después por qué decidió tomar esa ruta. No era más rápida. No era más segura. Simplemente… no quería pensar. Había salido más tarde de lo habitual. El cielo estaba cubierto por una capa gris uniforme, sin amenaza de lluvia, pero con ese tono que aplana el ánimo y vuelve todo ligeramente más pesado. Caminaba con las manos en los bolsillos, los hombros tensos, repasando ideas sueltas que no terminaban de cerrarse. Fue entonces cuando notó algo extraño. Un sonido. No fuerte. No inmediato. Un zumbido lejano, irregular, como un motor esforzándose demasiado. Levantó la vista apenas unos segundos antes. El vehículo apareció desde la esquina con una velocidad que no correspondía a esa calle. Daniel sintió el impacto del aire antes que el miedo. Un reflejo tardío lo empujó hacia atrás. El cuerpo reaccionó sin pedir permiso: músculos tensos, respiración cortada, el mundo reduciéndose a un punto estrecho. El golpe no llegó. El automóvil pasó a centímetros. Literalmente. Daniel cayó al suelo, más por el impulso que por el impacto inexistente. El sonido del motor se perdió calle abajo, sin frenar, sin bocina, sin una disculpa que justificara el error. Durante unos segundos no pudo moverse. El corazón le martillaba el pecho con una violencia que le dolía. El sudor le empapaba la frente y la espalda, frío, pegajoso. Intentó incorporarse y el mareo lo obligó a quedarse sentado en el pavimento. Ahí, con la espalda contra la pared, tuvo un pensamiento que no esperaba:

Si hubiera dado un paso más…