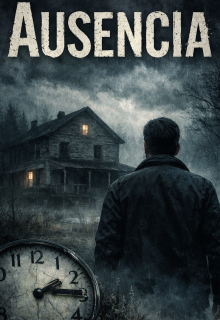

Ausencia

El punto sin retorno

El punto sin retorno.

Clara tardó casi una hora en decidirse. No porque no supiera qué quería hacer, sino porque sabía exactamente qué pasaría después. No de inmediato. No de forma visible. Pero algo cambiaría. Algo que ya no podría corregirse con explicaciones ni silencios. Estaba sentada en la cocina, con la luz apagada, salvo por el resplandor del teléfono sobre la mesa. Afuera, la lluvia había comenzado por fin. No fuerte. Persistente. De esas que no hacen ruido, pero empapan todo. Repasó el número una vez más. Lo había guardado meses atrás, casi por inercia. “Por si acaso”, se había dicho entonces. Ahora ese “por si acaso” pesaba como una sentencia. Pensó en Daniel. Pensó en Laura. Pensó en Adrian. Y, por primera vez, pensó algo que la incomodó profundamente:

¿Y si alguno de ellos no quiere que esto se sepa?

Ese pensamiento fue suficiente. Marcó. La llamada no duró mucho. No dio nombres nuevos. No acusó directamente a nadie. Fue cuidadosa. Demasiado. Habló de recuerdos inconsistentes. De fechas que no cuadraban. De una conversación que, con el tiempo, había adquirido otro peso. Del “casi accidente”.

—No digo que sea intencional —aclaró—. Solo… que ya no me parece casual.

Colgó antes de que le hicieran demasiadas preguntas. El silencio que quedó después fue distinto. No vacío. Definitivo. Daniel, sin saberlo, estaba cerrando otra puerta. Esa noche decidió revisar de nuevo lo que tenía guardado. Mensajes antiguos. Fotografías. Notas que había escrito en momentos de confusión y que nunca pensó que volvería a leer. Se detuvo en un archivo en particular. No era importante. No parecía serlo. Un audio breve. Apenas unos segundos. Una grabación accidental, hecha meses antes de la desaparición de Adrian. Voces de fondo. Risas. Una frase que, sacada de contexto, no decía nada. La escuchó dos veces. La tercera, sintió ese cosquilleo en la nuca que ya había aprendido a temer. No porque revelara algo concreto. Sino porque podía hacerlo.

Daniel cerró el archivo. Dudó. Pensó en guardarlo en otro lugar. En respaldarlo. En enviárselo a alguien “por seguridad”. No lo hizo. Lo borró. El gesto fue rápido. Mecánico. Casi impersonal. Solo después, cuando la pantalla volvió a la normalidad, sintió el golpe físico de la decisión. Un vacío breve en el estómago. Las manos ligeramente temblorosas. Se dijo que era lo mejor. Que ese tipo de cosas solo generan interpretaciones erróneas. Que no quería alimentar paranoias. Y aun así, algo en su interior supo la verdad: acababa de elegir qué versión del pasado sobreviviría. Laura fue la última en actuar. No llamó. No borró nada. Hizo algo más simple y más peligroso. Fue a ver a alguien. No para denunciar. No para acusar. Para preguntar. La conversación fue corta. Tensa. Cargada de pausas largas y respuestas medidas. Laura notó cómo el tono cambiaba apenas se mencionaba el nombre de Adrian. Cómo ciertas palabras se evitaban con elegancia profesional. Al salir, el aire frío le golpeó el rostro. Respiró hondo. Sintió un mareo leve, como si hubiera caminado demasiado rápido. No tenía pruebas. No tenía certezas. Pero ya no podía fingir ignorancia. Esa noche, los tres durmieron mal.

Clara soñó con puertas cerrándose.

Daniel despertó varias veces, con la sensación de haber perdido algo irrecuperable.

Laura permaneció despierta hasta tarde, sentada en la cama, con una certeza incómoda asentándose lentamente: ya no estaban reaccionando a la desaparición de Adrian. Estaban interfiriendo con lo que pudiera descubrirse.

Nadie llegó con urgencia. Eso fue lo primero que llamó la atención. No hubo sirenas. No hubo llamadas intempestivas ni visitas nocturnas. La primera señal fue una solicitud formal, redactada con un lenguaje preciso, casi amable. Un “necesitamos conversar” que sonaba más a trámite que a amenaza.

Clara fue la primera en recibirla. El correo no decía mucho. Un nombre. Un cargo. Una fecha tentativa. El tono era correcto, incluso empático. Nada que justificara el nudo que se le formó en el estómago al leerlo. Se sorprendió a sí misma pensando:

Al menos esto pone orden.

Esa idea la tranquilizó más de lo que debería.

Daniel se enteró al día siguiente. No por una notificación directa, sino por un comentario casual en el trabajo. Alguien había preguntado por Adrian. De forma general. Sin acusaciones. Sin énfasis.

—Están revisando cosas viejas —dijo un compañero, como quien habla del clima—. Procedimiento, supongo.

Procedimiento. La palabra le pareció demasiado limpia para lo que le provocó. Sintió ese leve sudor en la espalda, esa tensión que se instala cuando el cuerpo sabe algo que la mente todavía intenta negar.

Laura recibió la visita esa misma tarde. No fue en su casa. Fue en un lugar neutral. Una cafetería con mesas bien separadas y música lo suficientemente baja como para permitir conversaciones privadas sin llamar la atención. La persona que se sentó frente a ella no parecía tener prisa. Tomó notas. Asintió. Hizo preguntas abiertas. No interrumpió. No presionó.

—Queremos entender —dijo en un momento—. No buscamos responsables. Buscamos coherencia.

Laura pensó en la palabra durante varios segundos. Coherencia. Respondió con cuidado. Dijo lo que sabía. O, más exactamente, lo que creía saber. Evitó interpretaciones. Se mantuvo en los hechos. Al menos, en los hechos que no dolían demasiado. Al salir, el cielo estaba despejado. El contraste la desconcertó. Esperaba lluvia. Algo acorde a la tensión que llevaba dentro. Nada.

Daniel tuvo su conversación dos días después. Fue breve. Demasiado breve. Le preguntaron por fechas, rutinas, recuerdos específicos. Escuchó su propia voz responder con naturalidad, incluso con cierta seguridad que lo sorprendió. No mencionó el audio. No mencionó la duda. Nadie se lo pidió.

Clara, cuando fue su turno, sintió algo distinto. No miedo. No culpa. Una incomodidad más sutil: la sensación de que estaba siendo escuchada de verdad. Eso la hizo hablar un poco más. No demasiado. Lo justo. Y ahí, sin que ninguno de ellos lo notara, comenzó a formarse una versión. Una historia ordenada. Sin sobresaltos. Sin zonas grises incómodas.